К концу 30-х годов по ряду причин в регионе, как и в республике в целом опять обострилась эпидемиологическая обстановка. В начале 1939 г. состоялось Всебелорусское противоэпидемическое совещание, где было обсуждено состояние борьбы с инфекционными заболеваниями. В документах совещания абсолютных цифр не приводилось, и динамика заболеваний давалась только в процентах. Было отмечено, что за 1938 г. в сравнении с предыдущим годом имелось повышение на 33% случаев брюшного тифа по республике. Это на 0,6% превышало средний показатель по СССР. Наибольший рост дали Полесская (на 14,3%) и Гомельская (на 13%) области. Но зато в этих областях было отмечено снижение сыпного тифа. Увеличилось количество по республике заболеваний дизентерией. Выросло на 25% количество заболеваний дифтерией, что явилось следствием невыполнения плана предохранительных прививок. Резкий подъем на 62,8% имела корь, хотя по СССР наблюдалось снижение на 10%. Значительный рост этого заболевания был допущен в Гомельской и Полесской областях (112,7% и 155,8%) (36). Участники совещания пришли к выводу, что подобное стало возможным из-за неудовлетворительной постановки информирования о первых случаях заболевания со стороны медицинских участковых работников. На местах очаги заболеваний не обрабатывались, санобработка производилась некачественно, недостаточно хорошо была поставлена санитарная работа в школах. Но главная причина заключалась в слабой лабораторной базе, что сказывалось на результатах противоэпидемических мероприятий. Пришлось опять возвращаться к вопросам санитарного состояния населенных пунктов, водоснабжения, канализации. Строительство объектов коммунальной сферы отставало. Строилось их в силу отсутствия средств мало, и вводились они с большим опозданием. К тому же промышленность Гомеля в довоенные годы развивалась быстрее, чем в других городах Беларуси. Валовая продукция крупной промышленности в 1936г. увеличилась в сравнении с 1913 г. в целом по Беларуси в 15,6 раза, по Минску в 20; Бобруйску — 26,5; Витебску — 39,4; а по Гомелю — в 65,6 раза (37).

Оценивая сложившееся положение в сентябре 1939 г. СНК БССР принял специальное постановление об упорядочении санитарной ситуации в республике. Гораздо больше, чем до сих пор стали уделять внимания строительству бань. Органы государственной санитарной инспекции постоянно ставили вопросы перед местными советскими органами об их строительстве и функционировании. Была подготовлена специальная двухлетняя программа строительства бань в колхозах республики, выполнить которую к войне не удалось. Бюро Полесского обкома, в феврале 1941 г. рассматривая состояние здравоохранения в области констатировало, что из намеченных 517 бань построена только половина.

Многие бани не использовались из-за отсутствия дров, или были заняты под сушилки, овощехранилища, птицефермы. Критике по этим позициям стали подвергнуты Житковичский и Комаринский районы (38). Только четыре общественные бани функционировали в конце 1940 г. в Ветковском районе, строительство плановых девяти бань было не окончено. Хотя планы по сооружению этих объектов были, очевидно, завышены. Отрадно то, что этому вопросу уделялось внимание на самых различных уровнях и эта кампания, несомненно, улучшила эпидемиологическую обстановку в республике.

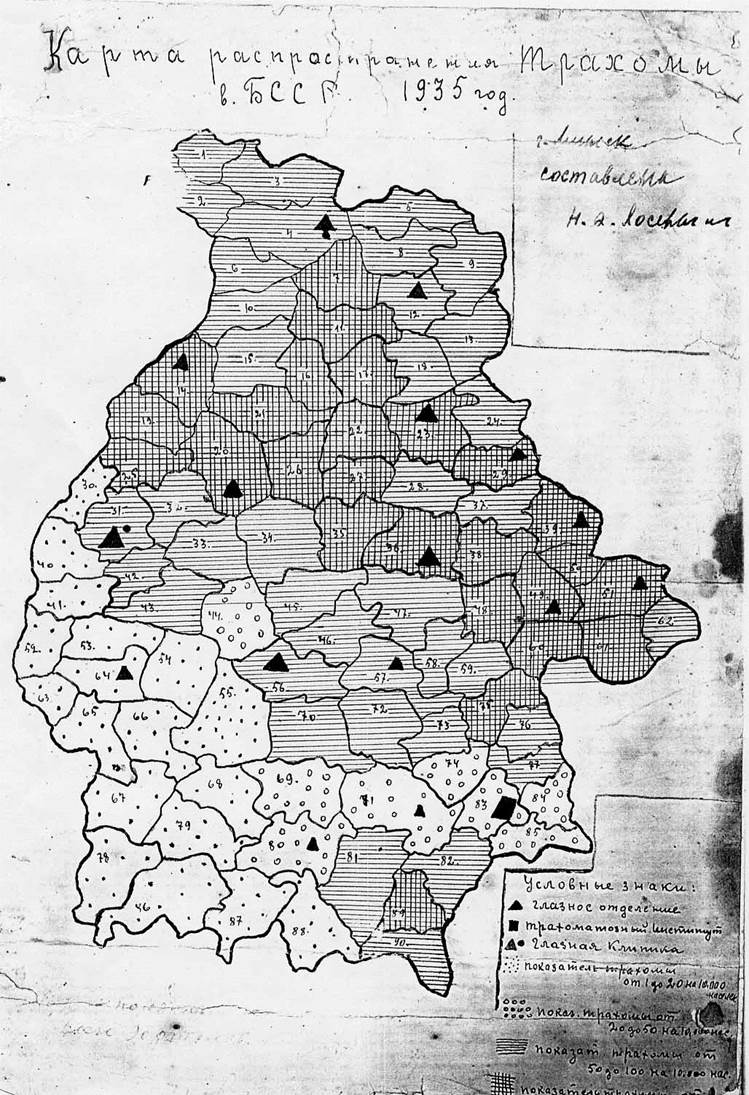

Карта распространения трахомы в БССР. 1935 г.

Уважаемый посетитель!

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Ссылка на скачивание - внизу страницы.