Предстояло создать унифицированную, стандартную структуру на местах. Этому способствовало постановление НКЗ от 4 июня 1919 г. Комиссариат, учитывая, что местные отделы носили самые разнообразные наименования (медсанотдел, комиссия народного здравия, а то и собственные НКЗ), вызывающие подчас серьезные затруднения в сношениях Центра с отделами, предложил всем медико-санитарным отделам впредь именоваться «отделами здравоохранения» (3).

С деятельностью губздрава связано усиление материальной и методической помощи местным органам, которые часто за разрешением отдельных вопросов обращались в местные исполкомы, а последние, не понимая порой сложности проблемы, разрешали их не по существу. К тому же сами исполкомы вмешивались в дела райздравов. Свою политику нажима на райздравы пытались проводить уездные отделения профсоюзов. «Всемедикосантруд». В конце концов, после обсуждения ситуации на 3-м Всероссийском съезде здравотделов вопрос был решен в пользу единоначалия. Заведующий отделом являлся ответственным лицом за работу отдела и вправе был принимать любые решения в пределах своей компетенции (4).

Работа органов здравоохранения губернии имела свою специфику в связи с постоянной военной угрозой. На территории свободных от польских войск северных уездов губернии — Могилевском, Рогачевском, Быховском — дислоцировались части 16 армии, в Гомельском, Речицком уездах — подразделения 12-й армии. Отношения между военными и гражданскими властями не всегда были лояльными.

Главная причина напряженности заключалась в том, что и без того малочисленные врачебные кадры губернии призывались в армию, губздрав ставился при этом в тяжелое положение. Близлежащие к фронту уезды обязывались выполнять тяжелые продовольственные наряды, из-за чего не получали пайки семьи красноармейцев, голодали приюты и больницы. Врачей обязывали крайне осторожно относиться к выдаче удостоверений на право выезда из прифронтовой полосы. Нарушения предписаний могли привести к аресту и ревтрибуналу.

В прифронтовой полосе, где материальная база здравоохранения была практически уничтожена, сложилась крайне неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Речицкий уездный отдел сообщал в губздрав: «В Речице и пока только в некоторых уездах губерний, в Горвале, Василевичах, Молодуше, сильно развивается дизентерия со смертными исходами. Единичные случаи появились и в Лоеве. В самой Речице не менее 300 человек больных. Об их изоляции нет и речи, момент упущен, да и некуда изолировать. После польского нашествия уезд оголен в медицинском отношении, участки без врачей, больницы ограблены. Из Речицы целиком увезен центральный аптечный склад, забрано белье из больниц» (5).

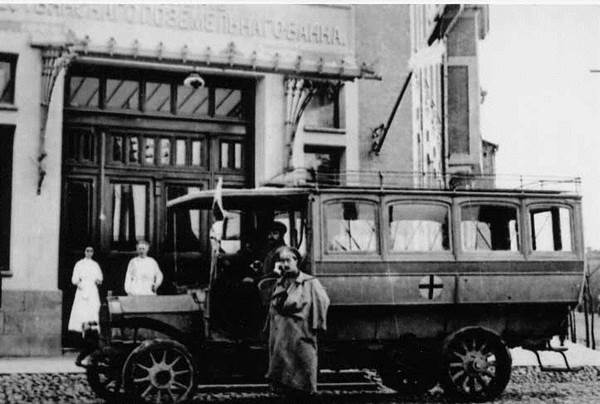

Санитарный автобус времен первой мировой войны

В прифронтовой полосе, где материальная база здравоохранения была практически уничтожена, сложилась крайне неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Речицкий уездный отдел сообщал в губздрав: «В Речице и пока только в некоторых уездах губерний, в Горвале, Василевичах, Молодуше, сильно развивается дизентерия со смертными исходами. Единичные случаи появились и в Лоеве. В самой Речице не менее 300 человек больных. Об их изоляции нет и речи, момент упущен, да и некуда изолировать. После польского нашествия уезд оголен в медицинском отношении, участки без врачей, больницы ограблены. Из Речицы целиком увезен центральный аптечный склад, забрано белье из больниц» (5).

Разруха и интервенция ухудшали, усугубили до предела тяжелое положение населения. Через губернию возвращались домой массы австрийских, немецких и русских военнопленных, на ее территорию направлялись многочисленные потоки беженцев и переселенцев. Все это способствовало нарастанию здесь эпидемий инфекционных заболеваний. Необходимо было незамедлительно создать здесь сеть санитарных учреждений и в широких масштабах осуществить санитарно-профилактические и противоэпидемические мероприятия для охраны здоровья людей. В прифронтовой зоне инициативу на себя брала армия.

Уважаемый посетитель!

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Ссылка на скачивание - внизу страницы.