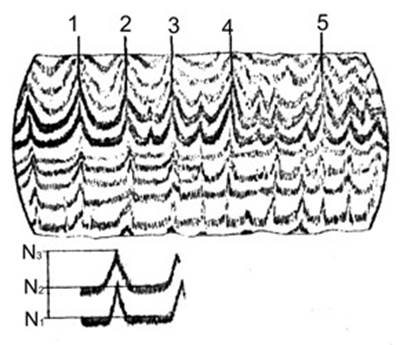

11. С помощью окулярного микрометра измерить величину интервала между интерференционными полосами b. Для этого нить перекрестия совместить сначала с краем одной из темных полос (см. рис. 3), снять отсчет N1 по барабану микрометра и вписать его в форму отчёта. Таким же образом совместить нить с соответствующим краем соседней темной полосы, снять отсчёт N2, вписать в форму отчёта и вычислить разность N2 – N1 = b.

12. С помощью окулярного микрометра измерить величину изгиба полос а. Для этого нить совместить с верхним краем пика, снять отсчёт N3 и вписать его в форму отчёта. Вычислить разность отсчётов, соответствующих верхнему краю пика и верхнему краю впадины той же полосы N3 – N2 (рис. 3).

Рис. 3. Интерференционная картина в поле зрения микроскопа

13. Вычислить высоту неровностей по формуле

![]() аλ N3 − N2

аλ N3 − N2

Ri = ![]() = 0,275 ,

= 0,275 ,

2в N2 − N1

где ![]() = 0,275мкм – половина длины

волны при работе без светофильтра.

= 0,275мкм – половина длины

волны при работе без светофильтра.

14. Подводя с помощью микрометрических винтов 18 под вертикальную нить окулярного микроскопа нужную часть интерференционной полосы (места наибольших пиков), произвести такие же измерения ещё в четырёх местах и вычислить высоты неровностей.

15. Вычислить среднюю высоту неровностей Rz как среднее арифметическое всех пяти измерений:

5

![]() ∑i=1 Ri R1 + R2 +

R3 + R4 + R5

∑i=1 Ri R1 + R2 +

R3 + R4 + R5

Rz = = .

5 5

16. Сравнивая полученные расчёты с табличными данными, сделать заключение о классе чистоты исследуемой поверхности. Значения

Rz для различных классов чистоты поверхности приведены в табл. 1 лабораторной работы № 7.

Отчёт сделать по форме табл. 1.

Таблица 1 Форма отчёта

|

Отсчёты |

Порядковые номера участков контроля |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

|

N2 |

|||||

|

N1 |

|||||

|

N2-N1 |

|||||

|

N3 |

|||||

|

N2 |

|||||

|

N3-N2 |

|||||

|

R |

R1= |

R2= |

R3= |

R4= |

R5= |

|

5 Класс чистоты … (№ класса) |

|||||

Коломийцев Ю. В. и др. Оптические приборы для измерения линейных и угловых величин в машиностроении. М.: Машиностроение, 1991.

Лабораторная работа № 9

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОШИБОК ПРОСТОЙ

Цель работы: изучение устройства оптической делительной головки (ОДГ), ознакомление с ошибками, возникающими в простой кинематической линии, и их измерение.

Оптическая делительная головка предназначена для поворота различных деталей, скрепленных с её шпинделем, на нужные доли окружности, а также для измерения и контроля угловых размеров деталей. Основными частями оптической делительной головки являются: шпиндель 1 и оптический лимб 4 (рис. 1).

Рис. 1. Схематический разрез и оптическая схема ОДГ: 1 - шпиндель, 2 - червячное колесо, 3 - червяк, 4 - лимб оптический, 5 сетка окулярная, 6 - окуляр, 7 - лампа осветительная

Уважаемый посетитель!

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Ссылка на скачивание - внизу страницы.