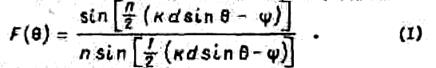

Если излучатели изотропны, то ![]() нормированная ДН решетки при отсчете углов

от направления перпендикуляра к линии расположения излучателей может быть

представлена формулой

нормированная ДН решетки при отсчете углов

от направления перпендикуляра к линии расположения излучателей может быть

представлена формулой

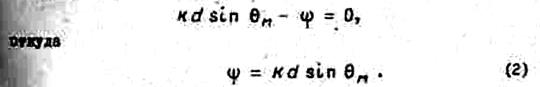

Главный максимум диаграммы направленности

ориентирован в направлении ![]() , для которого суммарный

фазовый сдвиг между полями соседних излучателей обращается в нуль, т.е.

, для которого суммарный

фазовый сдвиг между полями соседних излучателей обращается в нуль, т.е.

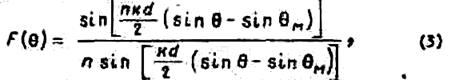

С учетом соотношения (2) выражение (I) для ДН может быть представлено в виде

где ![]() - фиксированный угол,

соответствующий направлению главного максимума ДН.

- фиксированный угол,

соответствующий направлению главного максимума ДН.

Последнее соотношение позволяет

проанализировать зависимость направленных свойств линейной решетки из n

изотропных излучателей от расстояния между соседними излучающими элементами ![]() при любом положении главного максимума

диаграммы направленности

при любом положении главного максимума

диаграммы направленности ![]() .

.

Ограничим вначале наше рассмотрение

случаями, когда nd достаточно велико (![]() ) a dне

превышает

) a dне

превышает ![]() , т.е.

, т.е.  . При

этом диаграмма направленности в пределах полуплоскости (

. При

этом диаграмма направленности в пределах полуплоскости ( )

характеризуется одним главным лепестком и рядом боковых и при сравнительно малых

значениях углов (

)

характеризуется одним главным лепестком и рядом боковых и при сравнительно малых

значениях углов (![]() ) с достаточной степенью точности

(с ошибкой не более 5%) может быть аппроксимирована функцией вида

) с достаточной степенью точности

(с ошибкой не более 5%) может быть аппроксимирована функцией вида  , где

, где

![]()

L - длина решетки.

Когда главный максимум перпендикулярен

линии расположения излучателей ( ![]() поперечное излучение),

тогда ширина главного лепестка (антенного луча) на уровне половинной мощностив

радианах

поперечное излучение),

тогда ширина главного лепестка (антенного луча) на уровне половинной мощностив

радианах

![]()

Если максимум антенного луча ориентирован

вдоль оси решетке ( - продольное излучение), то

- продольное излучение), то  (1-sin

(1-sin![]() ), и

ширина ДН в радианах

), и

ширина ДН в радианах

![]()

Сравнение соотношений (4) и (5)

свидетельствует о том, что при переходе от поперечного к продольному излучению

происходит весьма существенное расширение антенного луча. Наиболее острая ДН

имеет место при поперечном излучении (![]() ). По

мере отклонения главного максимума от направления оси решетки происходит

постепенное расширение антенного луча и наиболее широкий луч формируется при

продольном излучении (

). По

мере отклонения главного максимума от направления оси решетки происходит

постепенное расширение антенного луча и наиболее широкий луч формируется при

продольном излучении ( ). Увеличение ширины луча при

его отклонении от направления перпендикуляра к оси решетки - один из

существенных недостатков линейных решеток рассматриваемого типа.

). Увеличение ширины луча при

его отклонении от направления перпендикуляра к оси решетки - один из

существенных недостатков линейных решеток рассматриваемого типа.

Как и любая антенна, протяженность которой

составляет несколько длин волн, линейная решетка наряду с главным лепестком

формирует также ряд боковых лепестков той или иной интенсивности. При больших

расстояниях между соседними излучателями (d>>![]() ) рeшетка будет

формировать, наряду с главным, ряд боковых лепестков различной интенсивности.

Некоторые из этих лепестков могут оказаться соизмеримыми с главным, что

совершенно недопустимо в антенных решетках с движением луча. Если расстояние

между соседними излучателями в решетке d

) рeшетка будет

формировать, наряду с главным, ряд боковых лепестков различной интенсивности.

Некоторые из этих лепестков могут оказаться соизмеримыми с главным, что

совершенно недопустимо в антенных решетках с движением луча. Если расстояние

между соседними излучателями в решетке d![]() , а число излучающих элементов достаточно велико; (

, а число излучающих элементов достаточно велико; (![]() ) то при равноамплитудных токах и линейном

законе изменения фазы максимум первого (наиболее интенсивного) бокового

лепестка будет составлять не более 21% главного максимума.

) то при равноамплитудных токах и линейном

законе изменения фазы максимум первого (наиболее интенсивного) бокового

лепестка будет составлять не более 21% главного максимума.

Снижения уровня бокового излучения можно добиться применением неравномерного амплитудного распределения, использованием специальных фазовых распределений, а также неэквидистантным размещением излучателей в решетке. Следует, однако, отметить, что во всех перечисленных случаях при изменении положения антенного луча уровень бокового излучения также будет изменяться и для его сохранения при отклонении луча следует каждый раз менять амплитудное распределение.

Особого внимания заслуживает случай, когда

расстояние между соседними излучателями  , так

как при этом в диаграмме направленности решетки могут возникнуть боковые

лепестки, максимумы которых равны по амплитуде главному максимуму. Такие

боковые лепестки могут возникнуть в тех направлениях, для которых разность фаз

полей соседних излучателей кратна 2m

, так

как при этом в диаграмме направленности решетки могут возникнуть боковые

лепестки, максимумы которых равны по амплитуде главному максимуму. Такие

боковые лепестки могут возникнуть в тех направлениях, для которых разность фаз

полей соседних излучателей кратна 2m![]() , где

, где

![]() … ( m=О

соответствует главному максимуму). В дальнейшем для определенности будем

называть эти лепестки дифракционными.

… ( m=О

соответствует главному максимуму). В дальнейшем для определенности будем

называть эти лепестки дифракционными.

Так как вопросы о главном и дифракционных максимумах являются одними из основных в теории и практике линейных решеток с управляемым лучом, то рассмотрим эти вопросы более подробно.

Уважаемый посетитель!

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Ссылка на скачивание - внизу страницы.