где ![]() - коэффициент избытка воздуха в КС (при t3 = 1100-1500 °С на

природном газе

- коэффициент избытка воздуха в КС (при t3 = 1100-1500 °С на

природном газе ![]() ≈

3,2-1,9); L0 = V0

≈

3,2-1,9); L0 = V0 ![]() – теоретически необходимая масса

воздуха для сжигания 1 кг топлива, кг/кг; V0 – теоретически необходимый объём воздуха для сжигания

1 м3 природного газа (ПГ);

– теоретически необходимая масса

воздуха для сжигания 1 кг топлива, кг/кг; V0 – теоретически необходимый объём воздуха для сжигания

1 м3 природного газа (ПГ); ![]() и

и

![]() - плотность сухого воздуха и

природного газа при нормальных условиях (для ПГ из газопровода Уренгой-Ухта L0 = 9,42·1,293/0,724 =

16,82 кг/кг).

- плотность сухого воздуха и

природного газа при нормальных условиях (для ПГ из газопровода Уренгой-Ухта L0 = 9,42·1,293/0,724 =

16,82 кг/кг).

Обычно искомыми

величинами на рассматриваемом режиме являются ![]() и ВКС при заданной температуре (энтальпии) t3 (h3)

газа перед ГТ. Поэтому выражения (2.11-2.12) решаются методом итераций. Их

совместное решение с учётом очевидного равенства

и ВКС при заданной температуре (энтальпии) t3 (h3)

газа перед ГТ. Поэтому выражения (2.11-2.12) решаются методом итераций. Их

совместное решение с учётом очевидного равенства

G3 =

G![]() +

ВКС = (1 +

+

ВКС = (1 + ![]() L0) ВКС (2.13)

L0) ВКС (2.13)

и упрощающего допущения об отсутствии распылителя (gр = 0) даёт более простое выражение для итерационного расчёта (на 1 кг сгоревшего топлива)

![]() L0h2 + (Q

L0h2 + (Q![]()

![]() + hт) = (1 +

+ hт) = (1 + ![]() L0) h3. (2.14)

L0) h3. (2.14)

Расчёт по выражению

(2.14) возможен при наличии таблиц энтальпий продуктов сгорания h3 соответствующего

топлива в зависимости от ![]() и

t3 (Т3) [35].

При их отсутствии массовый расход продуктов сгорания можно представить в виде

суммы чистых продуктов сгорания ЧПС с энтальпией h30 и избыточного воздуха ИВ (на 1 кг сгоревшего топлива), т.е.

и

t3 (Т3) [35].

При их отсутствии массовый расход продуктов сгорания можно представить в виде

суммы чистых продуктов сгорания ЧПС с энтальпией h30 и избыточного воздуха ИВ (на 1 кг сгоревшего топлива), т.е.

(1 + ![]() L0) = (1

+ L0) +

(

L0) = (1

+ L0) +

(![]() - 1), (2.15)

- 1), (2.15)

Совместное решение

выражений (2.14) и (2.15) даёт формулу для непосредственного расчёта ![]()

![]() = [Q

= [Q![]()

![]() + hт – (h30 - h3В0)] / (h3В0 – h2В0). (2.16)

+ hт – (h30 - h3В0)] / (h3В0 – h2В0). (2.16)

где h2В0 и h3В0 – энтальпия теоретически необходимого количества воздуха для сжигания 1 кг топлива соответственно при температуре t2 (Т2) и t3 (Т3), кДж/кг. Энтальпии ЧПС и ИВ можно принять по нормативным данным[36] или рассчитать по приведённым формулам.

По полученному значению ![]() рассчитывается ВКС в соответствии с формулой (2.12). Поскольку в часть

воздуха из К отбирается на охлаждение ГТ G

рассчитывается ВКС в соответствии с формулой (2.12). Поскольку в часть

воздуха из К отбирается на охлаждение ГТ G![]() = G

= G![]() -

G

-

G![]() (кг/с),

то избыток воздуха в уходящих газах ГТ

(кг/с),

то избыток воздуха в уходящих газах ГТ ![]() находится по (2.12) в виде

находится по (2.12) в виде

![]() = G

= G![]() /L0 ВКС. (2.17)

/L0 ВКС. (2.17)

Тепловая мощность ГТ

ТЭЦ, т.е. тепловая мощность КУ, необходимая для расчёта η![]() по соотношению (2.3), рассчитывается

по формуле

по соотношению (2.3), рассчитывается

по формуле

QТ = G3 (1 – φУТ) (h4 - hУХ ) φ, (2.18)

где φУТ – доля утечки выхлопных газов из концевых уплотнений ГТ (0,002-0,003); h4, hУХ – энтальпия выхлопных газов ГТ до и после КУ, кДж/кг; φ – коэффициент сохранения теплоты в КУ.

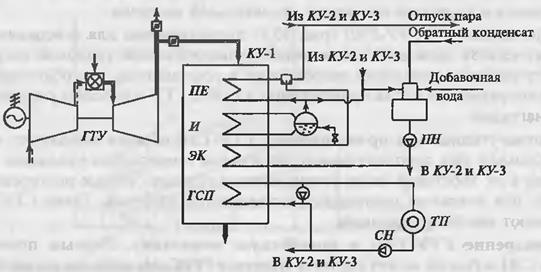

Принципиальная тепловая схема ГТ ТЭЦ, предназначенной для обеспечения нагрузок отопления-вентиляции и ГВС предприятия, была приведена на рис. 2.4. Более сложным является вариант одновременного отпуска от ГТ ТЭЦ технологического пара и сетевой воды. Такая схема реализована на производственно-отопительной ГТ ТЭЦ (г. Астрахань) и представлена на рис. 2.8 [4].

Рис. 2.8. Принципиальная тепловая схема ГТ ТЭЦ (г. Астрахань)

Выхлопные газы ГТУ направляются в КУ-1, который имеет паровой и водогрейный контуры. Паровой контур состоит из экономайзера ЭК, испарителя И и пароперегревателя ПЕ. Питательная вода после деаэратора подогревается в ЭК и далее подаётся в барабан КУ-1, из которого поступает в испарительный контур И. Отсепарированный насыщенный пар из барабана направляется в пароперегреватель ПЕ. Регулирование температуры перегретого пара после ПЕ осуществляется с помощью впрыскивающего пароохладителя, в котором в качестве охлаждающего агента используется часть питательной воды после ЭК.

Перегретый пар после пароохладителя направляется к технологическим потребителям, а обратный конденсат сливается в деаэратор. Туда же подводится добавочная вода после ВПУ. Часть сухого насыщенного пара из барабана КУ-1 направляется в деаэратор ГТ ТЭЦ в качестве греющего теплоносителя. Водогрейный контур КУ-1 состоит из газового сетевого подогревателя ГСП, сетевая вода в который подаётся сетевыми насосами СН. Сетевая вода после ГСП направляется к тепловым потребителям ТП.

Уважаемый посетитель!

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Ссылка на скачивание - внизу страницы.