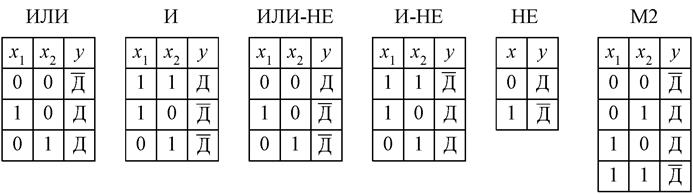

Операция ОР заключается в

приписывании символа из множества ![]() на выходе каждого

элемента

на выходе каждого

элемента ![]() -го уровня по известным символам на входах

этого элемента. Выполнение операции ОР начинается с элементов первого уровня и

осуществляется в соответствии с таблицами D-кубов.

-го уровня по известным символам на входах

этого элемента. Выполнение операции ОР начинается с элементов первого уровня и

осуществляется в соответствии с таблицами D-кубов.

Исходная информация

сигналов называется противоречивой относительно набора Х, если в результате

выполнения операции ОР на линии ![]() с символом D (или

с символом D (или ![]() ) появится сигнал 0 (или 1). Это

означает, что условие А1 не выполняется и данный набор не является проверяющим.

) появится сигнал 0 (или 1). Это

означает, что условие А1 не выполняется и данный набор не является проверяющим.

Операция ОР называется

результативной, если исходная фиксация сигналов не является противоречивой

относительно набора Х и если выходной линии оказывается приписан символ D или ![]() в результате применения операции ОР. Это означает, что

условие А2 выполняется и набор Х является проверяющим.

в результате применения операции ОР. Это означает, что

условие А2 выполняется и набор Х является проверяющим.

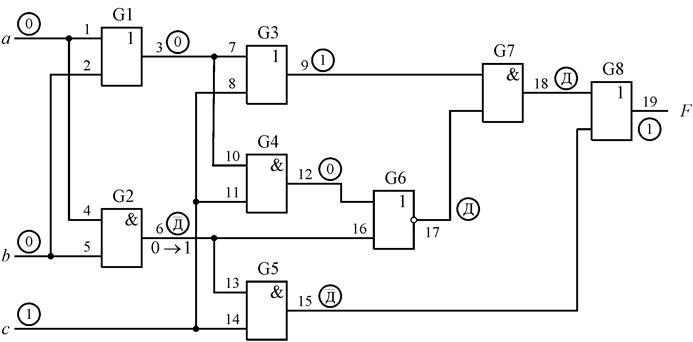

Применим операцию ОР для

указанного выше случая. На вход схемы (рис. 4.14) подается набор abc= 110. Сигналы на линиях схемы

указаны в кружках. Исходная фиксация сигналов не является противоречивой, т.к.

на линии 16 присутствует сигнал 1. Операция ОР является результативной, т.к.

выходу схемы (выходу элемента G8)

приписан символ ![]() . На наборе abc

= 110 активизирован существенный путь 16–17–18–19. На выходе F вместо сигнала 0 появляется сигнал

1.

. На наборе abc

= 110 активизирован существенный путь 16–17–18–19. На выходе F вместо сигнала 0 появляется сигнал

1.

На рис. 4.18 приведен пример применения нерезультативной операции ОР.

Рис.4.18.

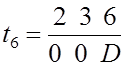

Определим, является ли набор abc = 001 проверяющим относительно

неисправности К.1 на линии 6. В данном случае исходная фиксация не является

противоречивой, т.к. в исправной схеме на линии 6 формируется сигнал 0.

Однако, выходной линии в результате применения операции ОР приписан символ «1».

Это означает, что на наборе 001 нет активизации существенных путей и данная неисправность

не обнаруживается. На выходном элементе G8 имеем тупиковый D-куб: ![]()

![]() 1.

1.

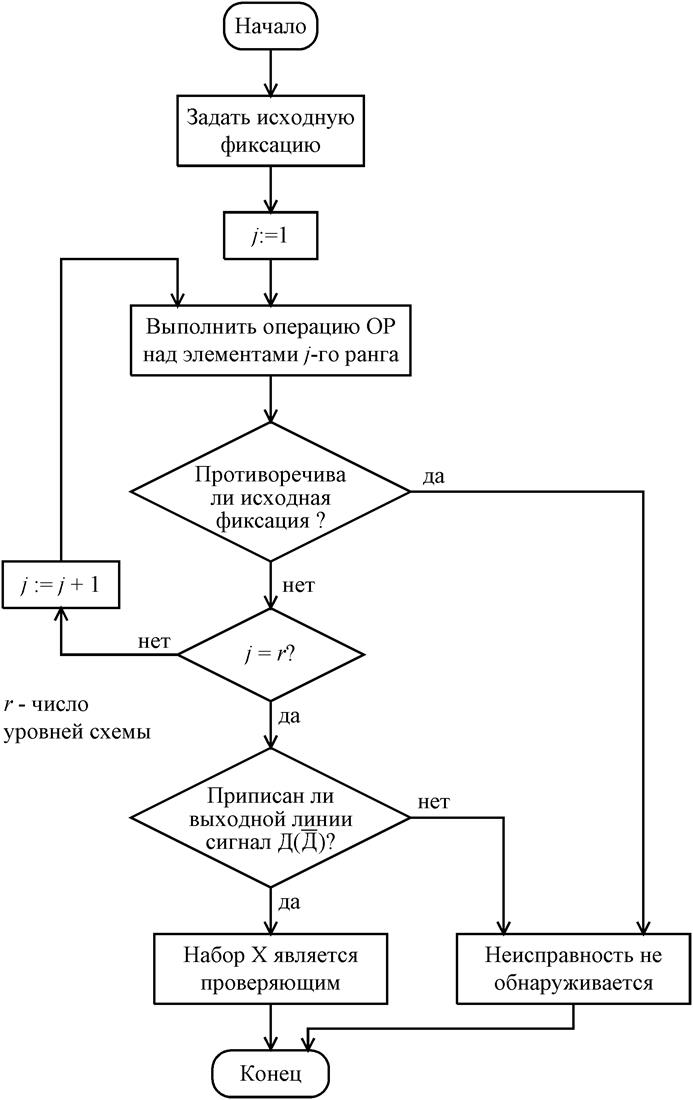

На рис. 4.19 приведен алгоритм выполнения операции ОР.

Рис.4.19.

4.3.3. D-алгоритм

Недостаток метода существенных путей состоит в необходимости перебора вариантов при поиске проверяющих входных наборов. Другой подход состоит в «конструировании» проверяющего набора по структуре схемы без анализа ее работы на входных наборах.

Наряду с понятиями сжатого

куба и D-куба вводится понятие D-куба неисправности элемента, который

образуется из тестовых наборов приписыванием выходу ЛЭ сигнала D, если на тестовом наборе на выходе

имеется изменение сигнала 1![]() 0, и приписыванием

сигнала

0, и приписыванием

сигнала ![]() , если имеется изменение сигнала 0

, если имеется изменение сигнала 0![]() 1. D-кубы неисправности приведены на рис.

4.20.

1. D-кубы неисправности приведены на рис.

4.20.

Рис.20.

Они определяют условие проявления

неисправности элемента указанием сигналов на входах элемента. Например, D-куб неисправности элемента ИЛИ

образуется из тестовых наборов (00, 10, 01) приписыванием набору 00 сигнала ![]() , т.к. обнаружение неисправностей на

этом наборе связано с изменением сигнала на выходе элемента вида 0

, т.к. обнаружение неисправностей на

этом наборе связано с изменением сигнала на выходе элемента вида 0 ![]() 1, а также приписыванием наборам 10 и 01 сигналов

D, т.к. обнаружение неисправностей на

них связано с изменением сигнала на выходе элемента вида 1

1, а также приписыванием наборам 10 и 01 сигналов

D, т.к. обнаружение неисправностей на

них связано с изменением сигнала на выходе элемента вида 1 ![]() 0.

0.

В комбинационной схеме

(рис. 4.21) рассмотрим неисправность К.0 на выходе элемента 6 – ![]() . Установим, что номера линий схемы

совпадают с номерами элементов, с выходами которых связаны линии, а также, что

номера входных линий схемы совпадают с номерами входных переменных.

Припишем линии 6 символ D,

поскольку неисправность

. Установим, что номера линий схемы

совпадают с номерами элементов, с выходами которых связаны линии, а также, что

номера входных линий схемы совпадают с номерами входных переменных.

Припишем линии 6 символ D,

поскольку неисправность ![]() проявляется путем

изменения сигнала 1

проявляется путем

изменения сигнала 1 ![]() 0. D-куб неисправности

0. D-куб неисправности

указывает, что для проявления

неисправности ![]() на линии 6 на линиях 2 и 3

должны присутствовать сигналы 0.

на линии 6 на линиях 2 и 3

должны присутствовать сигналы 0.

Уважаемый посетитель!

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Ссылка на скачивание - внизу страницы.