Основным фактором,

ограничивающим длину участка регенерации, в данном случае являются собственные

помехи (тепловые шумы линии и узлов аппаратуры и собственные шумы корректирующего

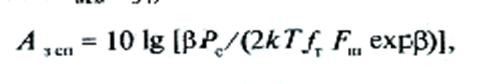

усилителя). Значение защищенности от собственных помех А3 сп

может быть определено с помощью соотношений (при

условии, что

Основным фактором,

ограничивающим длину участка регенерации, в данном случае являются собственные

помехи (тепловые шумы линии и узлов аппаратуры и собственные шумы корректирующего

усилителя). Значение защищенности от собственных помех А3 сп

может быть определено с помощью соотношений (при

условии, что ![]() )

)

|

где Рс ~ мощность сигнала, Вт; k — постоянная Больцмана, равная 1,38 • 10-23 Вт-с/К; Т - абсолютная температура по шкале Кельвина; Fm — коэффициент шума корректирующего усилителя; fт — тактовая частота, Гц.

Принимая Аз сп = Адоп и решая это уравнение относительно lр, можно найти расчетное значение длины участка регенерации. При этом величина Рс может быть определена как Рс = U2 т/Zл, где Um — амплитуда единичного импульса в линейном тракте, В, a Zл — волновое сопротивление линии (обычно Zл =75 Ом).

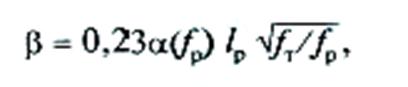

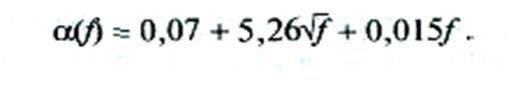

Для приближенных расчетов ![]() (f)

можно воспользоваться следующими

соотношениями:

(f)

можно воспользоваться следующими

соотношениями:

|

для Т-4) |

для коаксиальной пары 2,6/9,4 мм (кабели КМ-4, КМ-8/6)

|

В приведенных соотношениях частота выражается в мегагерцах.

Расчет длины участка регенерации при работе ДСП по оптическим кабелям

Длина регенерационного участка ВОСП в основном определяется двумя параметрами: суммарным затуханием регенерационного участка и дисперсией оптического кабеля (ОК).

|

(13.29) |

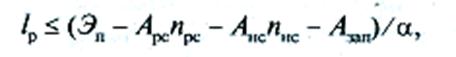

Если учитывать только затухание, т. е. потери в ОК, устройствах

ввода-вывода оптического излучения, разъемных и неразъемных соединителях, то

длина участка регенерации может быть определена по формуле

Если учитывать только затухание, т. е. потери в ОК, устройствах

ввода-вывода оптического излучения, разъемных и неразъемных соединителях, то

длина участка регенерации может быть определена по формуле

где Эп

- энергетический потенциал ВОСП, определяемый как Эп=рпер-рпр

и указываемый в технических характеристиках ВОСП;

пнс, прс — число неразъемных и разъемных

соединителей соответственно; Анс,

Арс — потери в неразъемных и разъемных соединителях

соответственно; Азап — запас на возможное увеличение

затухания участка за счет температурных изменений затухания оптического

волокна (ОВ), ухудшения характеристик компонентов участка во времени и т. п.; ![]() — коэффициент затухания кабеля.

— коэффициент затухания кабеля.

|

(13.30) |

С учетом дисперсионных свойств ОВ длина участка регенерации не должна превышать значения, определяемого из соотношения

С учетом дисперсионных свойств ОВ длина участка регенерации не должна превышать значения, определяемого из соотношения

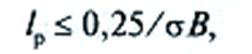

![]()

где

В — требуемая скорость передачи информации, бит/с; ![]() —

среднеквадратическое значение дисперсии ОВ, с/км. Для много-модовых волокон

—

среднеквадратическое значение дисперсии ОВ, с/км. Для много-модовых волокон ![]() = 0,25/Д/ где

= 0,25/Д/ где ![]() - коэффициент широкопо-лосности

волокна, указываемый в паспортных данных кабеля, Гц-км. Для одномодовых волокон

- коэффициент широкопо-лосности

волокна, указываемый в паспортных данных кабеля, Гц-км. Для одномодовых волокон

![]() = 10-12

= 10-12![]() ,

где

,

где ![]() н — нормированная

среднеквадратическая дисперсия, указываемая в паспортных данных кабеля, нс/(нм-км);

н — нормированная

среднеквадратическая дисперсия, указываемая в паспортных данных кабеля, нс/(нм-км); ![]() .

— ширина полосы оптического излучения, указываемая в паспортных данных

соответствующего источника излучения, нм.

.

— ширина полосы оптического излучения, указываемая в паспортных данных

соответствующего источника излучения, нм.

В качестве окончательного значения длины участка регенерации

выбирается наименьшее значение из полученных по соотношениям (13.29) и

(13.30). Таким образом, длина участка регенерации ВОСП определяется энергетическим

потенциалом системы Эп коэффициентом затухания ![]() и дисперсией

и дисперсией ![]() ОК, а также потерями в разъемных и неразъемных соединителях. Правильность выбора OK

может быть также оценена путем расчета быстродействия системы и сравнения его с

допустимым значением (быстродействие системы характеризует способность ее

компонентов обеспечивать заданную скорость передачи информации). Допустимое

быстродействие ВОСП зависит от типа используемого кода в линейном тракте и

скорости передачи информации: tдоп =

ОК, а также потерями в разъемных и неразъемных соединителях. Правильность выбора OK

может быть также оценена путем расчета быстродействия системы и сравнения его с

допустимым значением (быстродействие системы характеризует способность ее

компонентов обеспечивать заданную скорость передачи информации). Допустимое

быстродействие ВОСП зависит от типа используемого кода в линейном тракте и

скорости передачи информации: tдоп = ![]() ,где

,где

![]() — коэффициент, учитывающий тип кода и

равный 0,7 для кода без возвращения к нулю (NRZ) и 0,35 для всех других кодов. Ожидаемое

быстродействие определяется по формуле

— коэффициент, учитывающий тип кода и

равный 0,7 для кода без возвращения к нулю (NRZ) и 0,35 для всех других кодов. Ожидаемое

быстродействие определяется по формуле![]() , где tпер — быстродействие передающего

оптического модуля, зависящее от скорости передачи информации и типа источника

излучения, нc; tnp - быстродействие приемного оптического модуля, определяемое скоростью

передачи и типом фотоприемника, нc;

tOB =

, где tпер — быстродействие передающего

оптического модуля, зависящее от скорости передачи информации и типа источника

излучения, нc; tnp - быстродействие приемного оптического модуля, определяемое скоростью

передачи и типом фотоприемника, нc;

tOB =![]() — уширение импульса на длине регенерационного участка.

— уширение импульса на длине регенерационного участка.

Если ![]() ,то

выбор типа ОК и длины участка регенерации сделан верно.

Если при этом запас по быстродействию, равный

,то

выбор типа ОК и длины участка регенерации сделан верно.

Если при этом запас по быстродействию, равный ![]() ,оказывается большим, то можно

ослабить требования к компонентам ВОСП.

Если

,оказывается большим, то можно

ослабить требования к компонентам ВОСП.

Если ![]() ,, то необходимо либо сократить длину участка

регенерации, либо использовать более качественные компоненты ВОСП.

,, то необходимо либо сократить длину участка

регенерации, либо использовать более качественные компоненты ВОСП.

13.4. ОСОБЕННОСТИ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ

На ВСС России, как и в большинстве развитых стран, принят и реализуется курс на цифровизацию сети связи. Однако предстоит достаточно длительный период сосуществования на сети аналоговой и цифровой техники связи. Значительное число соединений будет устанавливаться с использованием обоих видов техники. Для того чтобы в этих условиях обеспечить заданные характеристики каналов и трактов, принципы проектирования ЦСП и АСП передач должны быть совместимы. Это в первую очередь касается структуры номинальных эталонных цепей, норм на суммарную мощность помех, возможности совместной работы на сети и т. п.

Сопряжение цифровой первичной сети с существующей аналоговой первичной сетью должно обеспечиваться за счет:

образования аналоговых каналов передачи и групповых трактов в цифровой первичной сети;

образования цифровых каналов и групповых трактов в аналоговой первичной сети;

использования общей среды распространения для передачи сигналов АСП и ЦСП.

При анализе возможностей совместной работы АСП и ЦСП следует учитывать показатели, которые связаны с совместным использованием линейных трактов и станционных помещений и определяют электромагнитную совместимость соответствующих сигналов, а также особенности эксплуатационно-технического обслуживания. Важным, например, является требование равенства или кратности длины усилительных участков lуу и участков регенерации lр, а также длин секций ДП и обслуживания, так как при этом существенно облегчаются реконструкция и обслуживание магистралей. Данное требование в основном выполняется: для систем передачи К-3600 и ИКМ-1920 h = lуу / lр = 1, а для систем К-60П и ИКМ-120 h = 4.

Уважаемый посетитель!

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Ссылка на скачивание - внизу страницы.