Импульс поля H1,

действие которого приводит к отклонению М на углы ![]() и

и ![]() ,

называют соответственно, 90 °-импульсом и 180 °-импульсом. В

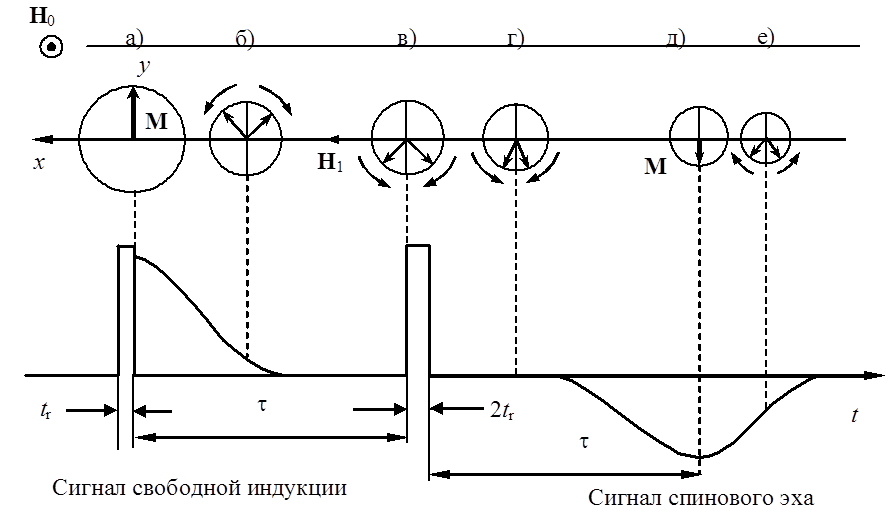

момент окончания действия 90°-импульса вектор М совпадает с направлением

у (рис. 1.6, а). Вследствие всегда имеющейся неоднородности магнитного поля H0

отдельные спиновые изохроматы будут прецессировать вокруг оси z с индивидуальными

частотами

,

называют соответственно, 90 °-импульсом и 180 °-импульсом. В

момент окончания действия 90°-импульса вектор М совпадает с направлением

у (рис. 1.6, а). Вследствие всегда имеющейся неоднородности магнитного поля H0

отдельные спиновые изохроматы будут прецессировать вокруг оси z с индивидуальными

частотами ![]() (рис. 1.5). Поэтому после

окончания действия импульса Н1 вектор М постепенно

рассыпается в "веер" составляющих его векторов спиновых изохромат

(рис. 1.6, б). Этот "веер" можно вновь "собрать" в один

вектор, если спустя время

(рис. 1.5). Поэтому после

окончания действия импульса Н1 вектор М постепенно

рассыпается в "веер" составляющих его векторов спиновых изохромат

(рис. 1.6, б). Этот "веер" можно вновь "собрать" в один

вектор, если спустя время ![]() после окончания

действия 90°-импульса включить 180°-импульс вдоль оси х, который

повернет "веер" векторов спиновых изохромат вокруг этой оси на 180°

(рис. 1.6, в; на рис. 1.5 эти векторы обозначены пунктиром). Направление

векторов спиновых изохромат и направление их вращения поменяется на обратное.

По этой причине через интервал времени t после окончания действия 180°-импульса отдельные спиновые

изохроматы вновь соберутся вместе. (т.к. вектор, прецессирующий с частотой

после окончания

действия 90°-импульса включить 180°-импульс вдоль оси х, который

повернет "веер" векторов спиновых изохромат вокруг этой оси на 180°

(рис. 1.6, в; на рис. 1.5 эти векторы обозначены пунктиром). Направление

векторов спиновых изохромат и направление их вращения поменяется на обратное.

По этой причине через интервал времени t после окончания действия 180°-импульса отдельные спиновые

изохроматы вновь соберутся вместе. (т.к. вектор, прецессирующий с частотой ![]() "догонит" вектор с частотой

"догонит" вектор с частотой ![]() ), но уже оносительно оси (

), но уже оносительно оси (![]() ) (рис. 2, д). Далее получившийся вектор М,

направленный по оси (

) (рис. 2, д). Далее получившийся вектор М,

направленный по оси (![]() ), под действием

неоднородного поля Н0опять начнет рассыпаться в

"веер" спиновых изохромат (рис. 1.6, е).

), под действием

неоднородного поля Н0опять начнет рассыпаться в

"веер" спиновых изохромат (рис. 1.6, е).

Рис. 1.6. Схема формирования сигналов свободной индукции и спинового эха в неоднородном поле H0 при воздействии 90°- и 180°-импульсов: а) - поворот вектора М в плоскость ху 90°-импульсом; б) - рассыпание в "веер" спиновых изохромат; в) - поворот "веера" векторов вокруг оси х 180° -импульсом; г) - собирание спиновых изохромат; д) - появление максимума сигнала спинового эха; е) - исчезновение сигнала спинового эха.

Для качественной

иллюстрации эффекта спинового эха можно использовать «модель блина». Пусть по

кромке блина ползут с разными скоростями, но в одну и ту же сторону (скажем, по

часовой стрелке) муравьи, стартовавшие одновременно из одной точки. К моменту ![]() они разбрелись по всей кромке. Перевернем

блин вокруг какого-нибудь диаметра на 1800. Пусть муравьи ползут

каждый со своей скоростью в том же направлении, что и раньше (по часовой

стрелке). Для этого им придется повернуть относительно блина в обратную

сторону. Ясно, что в момент

они разбрелись по всей кромке. Перевернем

блин вокруг какого-нибудь диаметра на 1800. Пусть муравьи ползут

каждый со своей скоростью в том же направлении, что и раньше (по часовой

стрелке). Для этого им придется повернуть относительно блина в обратную

сторону. Ясно, что в момент ![]() все муравьи соберутся в

исходной точке. Потом они опять разбредутся.

все муравьи соберутся в

исходной точке. Потом они опять разбредутся.

Детектирующее устройство

в методе спинового эха регистрирует электрический сигнал индукции, наведенный в

приемной катушке, причем амплитуда А этого сигнала пропорциональна

проекции вектора М на ось у. Поэтому при использовании описанной

выше последовательности импульсов (90°-![]() -180°)

сразу после 90°-импульса регистрируется затухающий сигнал, спад свободной

индукции (рассыпание спиновых изохромат), а в момент

-180°)

сразу после 90°-импульса регистрируется затухающий сигнал, спад свободной

индукции (рассыпание спиновых изохромат), а в момент ![]() (т. к.

(т. к. ![]() ) -

сигнал спинового эха (собирание спиновых изохромат; рис. 1.6, е). В английском

языке для обозначения спада свободной индукции (ССИ) используется аббревиатура FID (Free Induction Decay). При расфазировке изохромат сигнал в приемной

катушке становится равным нулю. Теоретически затухание свободной прецессии,

возникающее после выключения высокочастотного поля Н1,

впервые было рассмотрено Блохом.

) -

сигнал спинового эха (собирание спиновых изохромат; рис. 1.6, е). В английском

языке для обозначения спада свободной индукции (ССИ) используется аббревиатура FID (Free Induction Decay). При расфазировке изохромат сигнал в приемной

катушке становится равным нулю. Теоретически затухание свободной прецессии,

возникающее после выключения высокочастотного поля Н1,

впервые было рассмотрено Блохом.

Форма эхо-сигнала, как и форма сигнала ССИ, зависит от временного закона, которому подчиняется рассыпание в "веер" вектора намагниченности. Если магнитное поле неоднородно, то расфазировка происходит быстро и эхо-сигнал будет узким, шириной порядка (γΔΗ0)-1.

В жидкостях и газах на форму сигналов ССИ и спинового эха оказывает влияние процесс диффузии.

Метод

спинового эха можно использовать как для определения резонансной частоты ![]() , так и для измерения времен

спин-решеточной (продольной) релаксации T1 или спин-спиновой

(поперечной) релаксации Т2, обратные величины которых

характеризуют скорость релаксации или восстановления нарушенного каким-либо

образом теплового равновесия соответственно между системой ядерных спинов и

решеткой либо внутри системы спинов.

, так и для измерения времен

спин-решеточной (продольной) релаксации T1 или спин-спиновой

(поперечной) релаксации Т2, обратные величины которых

характеризуют скорость релаксации или восстановления нарушенного каким-либо

образом теплового равновесия соответственно между системой ядерных спинов и

решеткой либо внутри системы спинов.

Для измерения

времени Т2, характеризующего исчезновение намагниченности в

плоскости ху, обусловленное неоднородностью поля H0 и

спин-спиновой релаксацией, используют последовательность импульсов 90°-![]() -180°. Эту последовательность периодически

повторяют, каждый раз увеличивая интервал

-180°. Эту последовательность периодически

повторяют, каждый раз увеличивая интервал ![]() . Время Т2

определяют по амплитуде сигналов спинового эха:

. Время Т2

определяют по амплитуде сигналов спинового эха: ![]()

Уважаемый посетитель!

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Ссылка на скачивание - внизу страницы.