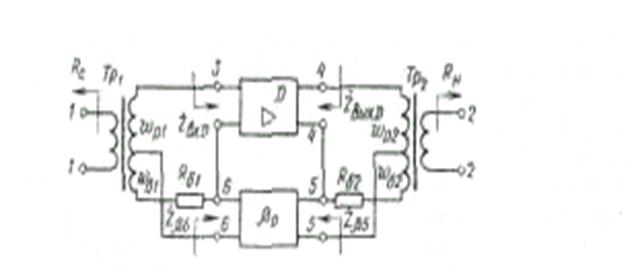

Как следует из отмеченного выше, наилучшие показатели усилителей удается получить при введении комбинированной общей ОС. Чаще всего последняя реализуется при использовании в качестве входных и выходных устройств трансформаторных дифференциальных систем (рис. 6.19).

Усилитель с

комбинированной относительно входных и выходных зажимов ОС часто называют

усилителем с общей мостовой ОС. Такое название связано с тем, что

входное и выходное устройства являются мостовыми схемами. Плечами входной

мостовой схемы служат рабочая ![]() и балансная

и балансная ![]() обмотки трансформатора Тр1,а

также входное сопротивление

обмотки трансформатора Тр1,а

также входное сопротивление ![]() D -цепи и балансное сопротивление

D -цепи и балансное сопротивление![]() .

В диагонали этой схемы включены источник сигнала с сопротивлением Rc и выход четырехполюсника общей ОС с сопротивлением

.

В диагонали этой схемы включены источник сигнала с сопротивлением Rc и выход четырехполюсника общей ОС с сопротивлением![]() . Плечами выходной мостовой

схемы являются рабочая

. Плечами выходной мостовой

схемы являются рабочая ![]() и балансная

и балансная ![]() обмотки трансформатора Тр2,

а также выходное сопротивление

обмотки трансформатора Тр2,

а также выходное сопротивление ![]() D -цепи и балансное сопротивление

D -цепи и балансное сопротивление ![]() .

В диагонали этой схемы включены сопротивление нагрузки

.

В диагонали этой схемы включены сопротивление нагрузки ![]() и

вход четырехполюсника общей ОС

и

вход четырехполюсника общей ОС

с сопротивлением ![]() .

.

Анализ

дифференциальных систем в условиях действия глубокой ОС показывает, что их

можно полагать сбалансированными,

Рис. 6.19. Усилитель с общей ОС мостового типа

т. е. считать, что в них энергия не передается от внешних цепей в пассивную цепь ОС (отсутствует электрическая связь между парами контактов 1- 1 и 6-6, а также 2- 2 и 5-5), а кроме того, согласованными с сопротивлениями, подключаемыми к любой паре контактов трансформатора. Как правило, число витков в рабочих обмотках на порядок больше числа витков в балансных обмотках, что обеспечивает минимум затухания в направлении передачи усиленного сигнала в нагрузку.

Следует также

отметить, что если сделать четырехполюсник общей ОС ![]() частотно-зависимым,

то это позволит получить необходимую частотную зависимость коэффициента

усиления без ухудшения согласования с внешними цепями и увеличения потерь

энергии усиливаемого сигнала. Очевидно, что изменение

частотно-зависимым,

то это позволит получить необходимую частотную зависимость коэффициента

усиления без ухудшения согласования с внешними цепями и увеличения потерь

энергии усиливаемого сигнала. Очевидно, что изменение ![]() позволит

осуществить регулировку коэффициента усиления при сохранении отмеченных выше

свойств. Это широко используется в усилителях, работающих на проводных линиях

связи, параметры которых, как известно, частотно-зависимы и изменяются во

времени.

позволит

осуществить регулировку коэффициента усиления при сохранении отмеченных выше

свойств. Это широко используется в усилителях, работающих на проводных линиях

связи, параметры которых, как известно, частотно-зависимы и изменяются во

времени.

Завершая анализ схем усилителей сОС, необходимо обратить

внимание на следующее обстоятельство.

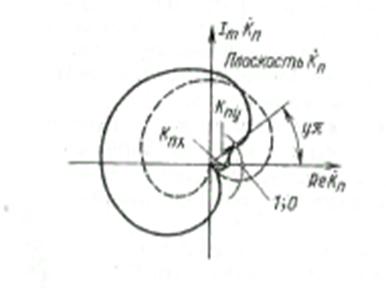

Усилители с ОС представляют собой активную замкнутую

систему ( рис. 6.16), в которой при определенных условиях могут возникать автоколебания. В этом случае говорят о самовозбуждении усилителя или о потере им устойчивости, что крайне нежелательно, поскольку приводит к потере связи.

Как правило, усилители СП можно считать квазилинейными

системами, для которых выявление условий самовозбуждения наиболее просто и наглядно осуществлять с помощью критерия Найквиста. Этот критерий формулируется следующим образом:

усилитель, устойчивый

при разомкнутой петле ОС, сохранит свою устойчивость и при ее замыкании, если

годограф коэффициента передачи напряжения по петле Кп данной

ОС не охватывает точку с координатами 1,0 (критическую трчку). Под годографом

понимается траектория конда вектора Кп при изменении частоты

в общем случае от -![]() до +

до +![]() .

.

На рис. 6.20 показаны годографы устойчивого (сплошная

линия) и неустойчивого (штриховая) усилителей. Степень приближения устойчивого

усилителя к критической точке определяют запасы устойчивости усилителя по

модулю х=20  и фазе

и фазе ![]() .Чем больше запасы устойчивости,

тем меньше вероятность самовозбуждения усилителя при случайном изменении его

параметров в процессе эксплуатации. Обычно в групповых усилителях принимают х

=5...15 дБ, а у = (1/12) - (1/6). При этом опасность самовозбуждения

усилителя возрастает с увеличением глубины ОС.

.Чем больше запасы устойчивости,

тем меньше вероятность самовозбуждения усилителя при случайном изменении его

параметров в процессе эксплуатации. Обычно в групповых усилителях принимают х

=5...15 дБ, а у = (1/12) - (1/6). При этом опасность самовозбуждения

усилителя возрастает с увеличением глубины ОС.

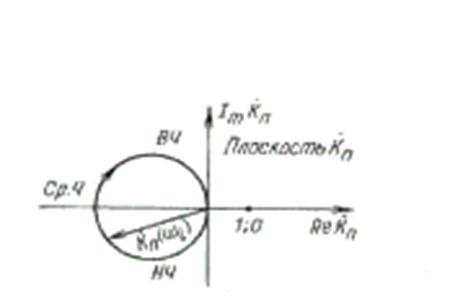

Если учесть АЧХ ( рис 6.3) и ФЧХ (рис. 6.13) одиночного каскада с ОЭ,

охваченного МОС (рис. 6.12), то его годограф примет вид, показанный на рис.

6.21. Действительно, в области средних частот фаза коэффициента передачи по

напряжению равна ![]() , а усиление максимально,

при понижении частоты петлевое усиление упадет до нуля, а фаза изменится на

, а усиление максимально,

при понижении частоты петлевое усиление упадет до нуля, а фаза изменится на ![]() +

+![]() /2

=-

/2

=-![]() /2; при повышении частоты петлевое

усиление также в конечном счете снизится до нуля, а фаза изменится на

/2; при повышении частоты петлевое

усиление также в конечном счете снизится до нуля, а фаза изменится на ![]() -

-![]() /2=

/2=![]() /2. Таким образом, одиночный каскад с

ОЭ, охваченный ОС, всегда будет устойчив.

/2. Таким образом, одиночный каскад с

ОЭ, охваченный ОС, всегда будет устойчив.

Многокаскадный же усилитель с общей ОС в большинстве практических случаев окажется неустойчивым, если не будут приняты специальные меры по обеспечению его устойчивости. Эти меры сводятся к формированию медленно (плавно) спадающих частотных характеристик петлевого усиления за пределами рабочего диапазона частот (при этом часто говорят о формировании НЧ- и ВЧ-среза).

Формирование НЧ-среза обеспечивается:

Рис. 6.20. Годографы устойчиво- Рис. 6.21. Годограф однокас-

го (сплошная линю) и неустой- кадного усилителя, охвачен-

чивого(штриховая линия) усили- ного ОС

телей

минимизацией в схеме усилителя разделительных и блокирующих емкостей (например, за счет применения непосредственной связи между каскадами, как показано на рис. 6.10);

оптимальным выбором постоянных времени всех разделительных и блокирующих цепей (например, соответствующим выбором значений емкостей разделительных и блокирующих конденсаторов).

ВЧ-срез формируется путем:

выбора более высокочастотных усилительных элементов;

обеспечения

прохождения высокочастотных сигналов по петле ОС с наименьшим затуханием и по наикратчайшему

пути (например, за счет блокирования продольных ветвей ![]() -цепи

конденсаторами малой емкости);

-цепи

конденсаторами малой емкости);

рационального монтажа усилителя, при котором минимизируются паразитные реактивности ;

использования в межкаскадных цепях и цепях МОС частотно-зависимых корректирующих двухполюсников, обеспечивающих устранение избыточного усиления D-цепи, и др.

В результате указанных мероприятий удается реализовать усилитель с глубиной общей ОС до 35...40 дБ.

Особенности построения усилителей на интегральных схемах

Уважаемый посетитель!

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Ссылка на скачивание - внизу страницы.