равно котангенсу угла наклона нагрузочной линии;

Выбор РТ на середине нагрузочной линии соответствует использованию усилительного элемента в классе А. Если же РТ поместить в точку В на нагрузочной линии, то усилительный элемент будет использоваться в классе Б. В этом случае ток через усилительный элемент, а следовательно, и через нагрузку будет протекать только в течение половины периода усиливаемого сигнала, что приведет к большим нелинейным искажениям. Нелинейные искажения при работе в классе Б могут быть существенно подавлены, если использовать двухтактную схему выходного каскада. При этом выходной каскад практически не потребляет энергии от источника питания при отсутствии сигнала, а кроме того, примерно в 1,5 раза повышается КПД усилительного элемента. Количественную оценку нелинейных искажений можно

производить известными методами трех или пяти ординат, используя так называемую сквозную характеристику Ik=f(Ec).

Применение обратной связи в усилителях

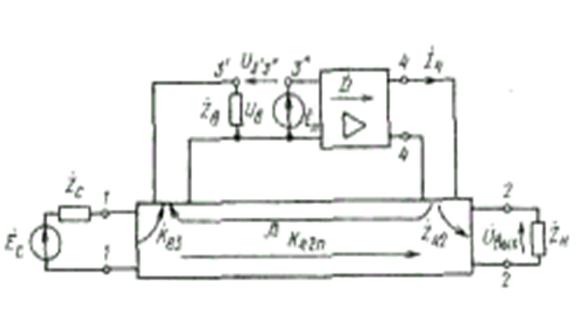

Комплекс весьма жестких требований к параметрам и характеристикам усилителей СП может быть реализован лишь при использовании в усилителе достаточно глубокой общей ОС (рис. 6.2). Применение ОС позволяет существенно снизить нелинейные и амплитудно-частотные искажения, повысить стабильность коэффициентов усиления, входного и выходного сопротивлений. Помимо этого ОС обеспечивает регулирование коэффициентов усиления и согласования входного и выходного сопротивлений с сопротивлениями внешних цепей с минимальными

потерями мощности усиленного сигнала и защищенности сигнала от собственных помех усилителя.

Обратной связью в усилителях называют передачу части энергии усиленного

сигнала вновь во входные цепи. Усилитель с ОС образует замкнутую систему -

петлю ОС (рис. 6.16), в которой можно выделить активную часть (D-цепь), где происходит усиление сигнала, и пассивную часть (![]() -цепь). Если

-цепь). Если ![]() -цепь

охватывает все каскады усиления, ОС называется общей, если же лишь часть

каскадов (или один каскад),то – местной. Пассивная часть (

-цепь

охватывает все каскады усиления, ОС называется общей, если же лишь часть

каскадов (или один каскад),то – местной. Пассивная часть (![]() -цепь) местной OC, особенно охватывающей один каскад усиления, может быть очень простой (например,

резистор R’э на рис. 6.12).

-цепь) местной OC, особенно охватывающей один каскад усиления, может быть очень простой (например,

резистор R’э на рис. 6.12).

Рис. 6.16. Структурная схема усилителя с ОС

Для количественной оценки величины ОС вводится ряд параметров.

1. Коэффициентом петлевой передачи по ЭДС называется

,

где

,

где ![]() -так называемое возвратное напряжение

-так называемое возвратное напряжение

(рис. 6.17),

определенное в точках разрыва петли OC; ![]() -ЭДС

пробного источника сигнала, включенного в точки разрыва. При этом ЭДС источника

усиливаемого сигнала

-ЭДС

пробного источника сигнала, включенного в точки разрыва. При этом ЭДС источника

усиливаемого сигнала ![]() принимается равной нулю.

принимается равной нулю.

Величина  является проводимостью передачи

D-цепи

является проводимостью передачи

D-цепи

(модуль D называется крутизной D-цепи), а ![]() -сопротивлением передачи

-сопротивлением передачи ![]() -цепи. При определении

-цепи. При определении ![]() точки разрыва 3’-3"

следует нагрузить на сопротивление

точки разрыва 3’-3"

следует нагрузить на сопротивление ![]() равное входному coпротивлению отсоединеннои части петли.

равное входному coпротивлению отсоединеннои части петли.

Величина ![]() называется возвратным отношением,

а

называется возвратным отношением,

а![]() — возвратной разностью. Очевидно,

что отмеченные параметры связаны между собой следующим образом:

— возвратной разностью. Очевидно,

что отмеченные параметры связаны между собой следующим образом:

![]()

Часто величину ОС

оценивают в децибелах с помощью параметра  обычно

называемого глубиной обратной связи.

обычно

называемого глубиной обратной связи.

Рис. 6.17. К определению глубины обратной связи Аос, воз-

вратной разности и возвратного отношения

Величина возвратной разности широко используется для классификации видов ОС, которая приведена в табл. 6.1.

Таблица 6.1

|

Значение |

Вид ОС |

|

F>1 F<1 F=0 F=1 |

Отрицательная Положительная (в усилителях не используется) Критическая (усилитель самовозбуждается) Отсутствует (Кп= 0) |

|

F(0)=1;F(∞)≠1 |

Параллельная |

|

F(0) ≠ 1;F(∞)=1 |

Последовательная |

|

F(0) ≠1;F(∞)≠1 |

Комбинированная |

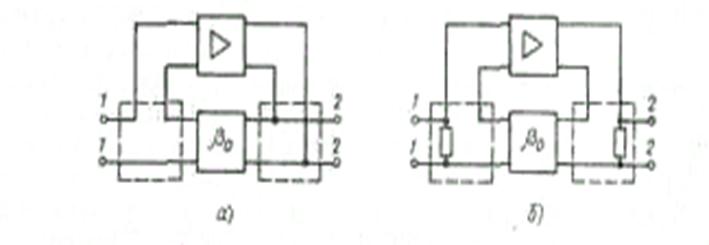

На рис. 6.18 в качестве примера показаны простейшие схемы

входных и выходных устройств, обеспечивающих относительно

входных зажимов последовательную, а относительно выходных зажимов параллельную ОС (рис. 6.18, а), а также комбинированную

ОС относительно входных и выходных зажимов (рис. 6.18, б).

В табл. 6.1 индексы (0) и (∞) обозначают условия, при которых

определяется величина F - короткое замыкание и холостой ход соответственно на тех контактах, относительно которых определяется вид

ОС. Например, запись F2 (∞) означает, что величина F определяется

при холостом ходе на выходных зажимах 2—2 усилителя.

Рассмотрим влияние ОС на параметры усилителя.

Предположим, что ЭДС

пробного источника сигнала ![]() (рис. 6.17) равна

рабочему напряжению

(рис. 6.17) равна

рабочему напряжению ![]() между контактами 3-3,

замкнутой петле ОС (замкнутых контактах З,- 3") и

отключенных

между контактами 3-3,

замкнутой петле ОС (замкнутых контактах З,- 3") и

отключенных ![]() и

и ![]() .

.

Рис. 6.18. Простейшие схемы входных и выходных устройств,

обеспечивающих ОС:

а- относительно входных зажимов последовательную, а выходных – параллельную;

б-относительно входных и выходных зажимов комбинированную

Если считать элементы

схемы усилителя линейными, используя принцип суперпозиции, можно записать ![]() вых =а

вых =а![]() с+ь

с+ь![]() п,

где а и Ь -некоторые линейные коэффициенты. При выключении

п,

где а и Ь -некоторые линейные коэффициенты. При выключении ![]() с(

с(![]() с=0)

получаем а=

с=0)

получаем а=![]() вых/

вых/![]() с =

с =![]() е2п.

Очевидно,

е2п.

Очевидно, ![]() е2п является коэффициентом

пассивной передачи усилителя по ЭДС (передачи по ЭДС через

е2п является коэффициентом

пассивной передачи усилителя по ЭДС (передачи по ЭДС через ![]() -цепь, минуя усилительные каскады.

При выключении

-цепь, минуя усилительные каскады.

При выключении ![]() с (

с (![]() с=0)

получаем В=

с=0)

получаем В= ![]() вых/

вых/![]() р =

р =![]()

![]() 42 , где

42 , где![]() 42 =

42 =![]() вых/

вых/![]() 4- сопротивление передачи

от выхода

4- сопротивление передачи

от выхода ![]() цепи в нагрузку усилителя.

цепи в нагрузку усилителя.

В процессе обычной

работы усилителя напряжение ![]() 3р

определяется сигналами, поступившими от источника усиливаемого сигнала (

3р

определяется сигналами, поступившими от источника усиливаемого сигнала (![]() 3с=

3с=

![]() е3

е3![]() с, где

с, где ![]() е3

-коэффициент передачи от генератора ЭДС Ес к контактам 3—3),

и вернувшимися по петле ОС (

е3

-коэффициент передачи от генератора ЭДС Ес к контактам 3—3),

и вернувшимися по петле ОС (![]() 3в=.

3в=.

![]()

![]()

![]() 3р). Таким образом,

3р). Таким образом, ![]() зр =

зр = ![]() 3с

+

3с

+![]() 3в =

3в =![]() 3с

+

3с

+ ![]()

![]()

![]() 3р, откуда

3р, откуда ![]() 3р=

3р=![]() 3с/(1-

3с/(1-![]()

![]() )=

)=![]() 3с /

3с /![]() - это выражение носит название основной

теоремы ОС и говорит о том, что при включении ОС напряжения, действующие в

петлевой схеме, уменьшаются в

- это выражение носит название основной

теоремы ОС и говорит о том, что при включении ОС напряжения, действующие в

петлевой схеме, уменьшаются в ![]() раз.

раз.

Возвращаясь к

выражению для ![]() вых получаем

следующее выражение для коэффициента передачи усилителя с ОС:

вых получаем

следующее выражение для коэффициента передачи усилителя с ОС:

![]()

Уважаемый посетитель!

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Ссылка на скачивание - внизу страницы.