Для более детального изучения дислокационной структуры

поверхностного слоя при контактном нагружении и сопоставления полученных

результатов ФМР с изменениями микростроения были проведены

электронномикроскопические исследования на «просвет» поликристаллического и

монокристального никеля, деформированного при 300 и 78 К. Исходные тщательно

отожженные образцы поликристаллического никеля имели относительно низкую

плотность дислокаций ~![]() . Из электронномикроскопических

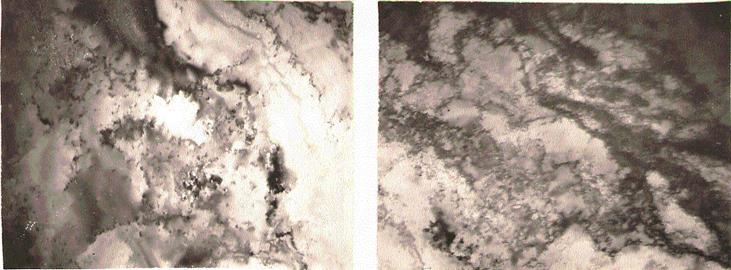

снимков деформированных образцов (рисунок 3.5) видно, что дислокации образуют

сложные сплетения, ограничивающие области кристалла, имеющие сравнительно малую

плотность дислокаций (ячеистую структуру). Деформация никеля на 5-10 % уже

приводит к формированию этой структуры с плотностью дислокаций

. Из электронномикроскопических

снимков деформированных образцов (рисунок 3.5) видно, что дислокации образуют

сложные сплетения, ограничивающие области кристалла, имеющие сравнительно малую

плотность дислокаций (ячеистую структуру). Деформация никеля на 5-10 % уже

приводит к формированию этой структуры с плотностью дислокаций ![]() . При деформации до 30% наблюдается

интенсивный рост ширины границы ячеек и образование сложных сплетений

дислокаций в виде непрерывной трехмерной сетки с размером ячеек ~ 1 мкм

(рисунок 3.5, Б). Плотность дефектов увеличивается, достигая величины

. При деформации до 30% наблюдается

интенсивный рост ширины границы ячеек и образование сложных сплетений

дислокаций в виде непрерывной трехмерной сетки с размером ячеек ~ 1 мкм

(рисунок 3.5, Б). Плотность дефектов увеличивается, достигая величины ![]() , а дислокации в основном располагаются в

объемных сплетениях. Дальнейшее увеличение степени деформации (до ε = 50%)

приводит к более замедленному уменьшению размеров ячеек (рисунок 3.5, В) и

увеличению плотности дислокаций (

, а дислокации в основном располагаются в

объемных сплетениях. Дальнейшее увеличение степени деформации (до ε = 50%)

приводит к более замедленному уменьшению размеров ячеек (рисунок 3.5, В) и

увеличению плотности дислокаций (![]() ). При больших степенях

деформации (ε = 70 % и более) плотность дислокаций в сетке возрастает

настолько, что их распределение становится «облакообразным») и утрачивается

возможность различать отдельные дислокации. Расстояние между ними становится

менее

). При больших степенях

деформации (ε = 70 % и более) плотность дислокаций в сетке возрастает

настолько, что их распределение становится «облакообразным») и утрачивается

возможность различать отдельные дислокации. Расстояние между ними становится

менее ![]() м и, по-видимому, наступает момент, когда

поля напряжений дислокаций начинают перекрываться. В этом случае анализ

дислокационной структуры затруднен в силу того, что изображения нескольких

дислокаций могут сливаться, а некоторые из них в зависимости от ориентации не

дают контраста. По этим причинам надо полагать, что вычисленные значения ρ

будут занижены и примерная ошибка в их определении составляет ~ 25%. В таблице

3.1 приведены значения плотности дислокаций, определенные

электронномикроскопическим методом поликристаллического никеля, деформированного

при 300 и 78 К.

м и, по-видимому, наступает момент, когда

поля напряжений дислокаций начинают перекрываться. В этом случае анализ

дислокационной структуры затруднен в силу того, что изображения нескольких

дислокаций могут сливаться, а некоторые из них в зависимости от ориентации не

дают контраста. По этим причинам надо полагать, что вычисленные значения ρ

будут занижены и примерная ошибка в их определении составляет ~ 25%. В таблице

3.1 приведены значения плотности дислокаций, определенные

электронномикроскопическим методом поликристаллического никеля, деформированного

при 300 и 78 К.

а б

в г

Рисунок 3.5 - Электронномикроскопические снимки структуры поликристаллического никеля, деформированного при 300 К: а – ε = 10%; б – 30%; в – 56%; г – 82%

Таблица 3.1 - Плотность дислокаций поликристалллического никеля

|

ε, % |

10 |

30 |

52 |

60 |

|

|

300 К |

ρ, 1014м-2 |

1,1 |

3,3 |

6,4 |

7,2 |

|

78 К |

ρ, 1014м-2 |

1,6 |

4,5 |

7,2 |

7,8 |

При больших деформациях (больше 60%) плотность дислокаций определялась по расширению рентгеновских дифракционных линий, ввиду ограниченности метода электронной микроскопии. В таблице 3.2 приводятся эти данные для никеля, деформированного при 78 К.

Таблица 3.2 - Плотность дислокаций Ni при больших деформациях

|

ε, % |

52 |

60 |

66 |

72 |

75 |

80 |

|

|

1,64 |

2,16 |

2,47 |

2,57 |

2,67 |

2,89 |

|

ρ, 1014 м-2 |

10,9 |

18,5 |

23,3 |

27,0 |

29,2 |

32,4 |

Размер блоков когерентного рассеяния в образцах,

подвергшихся деформации в интервале 50-80%, с точностью эксперимента не изменяется

и составляет ![]() м, в то же время, ширина

распределения микроискажений

м, в то же время, ширина

распределения микроискажений  непрерывно растет во

всем интервале деформации (рисунок 3.4).

непрерывно растет во

всем интервале деформации (рисунок 3.4).

Изменения дислокационной структуры монокристального никеля, деформированного при 300 и 78 К, также изучались методом рентгенографии и электронной микроскопии на «просвет». Электронномикроскопические снимки монокристального никеля, деформированного при 300 К, не приводятся в силу того, что его дислокационные конфигурации подобны поликристаллическому никелю, хотя при больших деформациях (ε = 60-80 %) наблюдается большая плотность дислокаций внутри ячеек и границы их больше размыты.

Уважаемый посетитель!

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Ссылка на скачивание - внизу страницы.