b = Lпрsin b2– Lc sin b1 = 1605,73 ×0,368999 – 1570,57× 0,364656 = 19,78 м.

Определение пикетажного значения начала и конца проектируемых круговых кривых и истинной длины реконструируемого участка представляются в табличной форме (таблица 3.2).

Т а б л и ц а 3.2 – Результаты расчетов

|

Первая кривая |

Вторая кривая |

Истинная длина реконструи––руемого участка |

|

НКс1……ПК23+45,67 –b…………… .19,78 |

НКс2 …… ПК25+82,64 +К………………55,27 |

Lи=Кпр+dпр=176,28+ + 135,00= 311,28 НКпр2 ..ПК36+37,91 –НКпр1.ПК23+25,89 |

|

НКпр1….. ПК23+25,89 +Кпр1…………1 76,28 |

НКпр2…….ПК26+37,94 +Кпр2 ………….7 30,13 |

|

|

ККпр1… ПК25+02,17 |

ККпр2….. ПК33+68,04 |

Lпик………3 12,02 |

Величина неправильного пикета определится разностью длин Lи и Lпик :

Lи…………………..311,28

–Lпик………………. 312,02

![]() DL –0,74

DL –0,74

Неправильный пикет 99,26 .

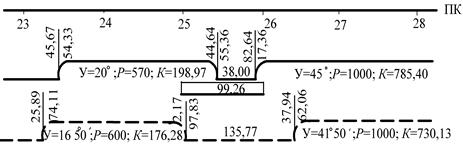

Профильная схема плана реконструируемого участка представлена на рисунке 3.5. Пикетажное значение радиальной проекции конца проектируемой первой круговой кривой на существующий путь определяем в соответствии с рисунком 3.6

х = Rпр sin aпр1 ;

y = Rпр (1 – cos aпр1);

b = 19,78 м; aпр1 = 16о50¢;

sin aпр1 = 0,289589;

cos aпр1 = 0,957151;

tg j = (x – b)/(R1 – y) = (Rпрsin aпр1− b)/[ R1 – Rпр (1 – cos aпр1)] =

= (600× 0,289589 – 19,78)/[570 – 600× (1 – 0,957151)] = 0,282864;

j = 15о47¢40²;

jрад = 0,275665;

К2 = Rс1 jрад = 570× 0,275665 = 157,13 м ;

НК……………..ПК23 + 45,67

+К………………… 1 57,13

![]()

КК……………..ПК25 + 02,80

m = R1 – (x – b)/ sin j = R1– (Rпрsin aпр1– b)/ sin j =

= 570 – (600 × 0,289589 – 19,78)/0,272187 = 4,32 м.

Рисунок 3.5 – Профильная схема плана линии реконструируемого участка

|

|

Рисунок 3.6 − К определению пикетажного значения радиальной проекции |

Определение нормалей в промежуточных точках

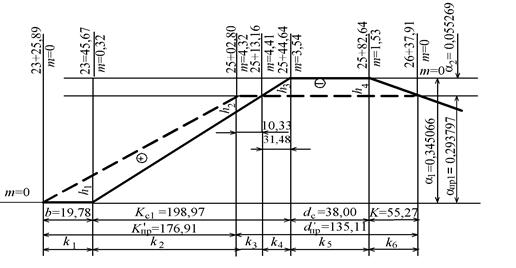

Для определения нормалей строится угловая диаграмма (рисунок 3.7), определяются угловые коэффициенты, коэффициенты tgj/2 и производится их увязка.

Производится контроль расстояний

19,78 + 198,97 + 38,00 + 55,27 = 312,02;

176,91 + 13511 = 312,02.

Определяются угловые коэффициенты:

tgφ1 =1/R1 = 1/1570 = 0,00175439; q1 = tgφ1/2 = 0,00087719;

tgφ2 = 1/R2 = 1/1000 = 0,00100000; q2 = tgφ2/2 = 0,00050000;

tgφ3 = a3рад/К'пр1 = 0,293797/176,91 = 0,00166071; q3 = tgφ3/2 = 0,00083035.

Рисунок 3.7 – Угловая диаграмма на участке изменения плана линии

Определяются площади угловой диаграммы.

h1= k1 tgφ3 =19,78 · 0,00166071 = 0,032849 м;

h2 = a3рад – k 2 t φ1 = 0,293797 – 157,13· 0,00175439 = 0,018130 м;

h3 = h4 = aпр1рад =0,055296 м;

k 3 = h2/ tgφ1 = 0,018130/0,00175439 = 10,33 м;

k 4 = (k 3 + k 4) – k 3 = 41,81 – 10,33 =31,48 м;

ω1 = k 1/2 h1 = 19,78/2 · 0,032849 = 0,32 м;

ω2 = k 2[(h1+ h2)/2] = 157,13 · [(0,032849 + 0,018130)/2] = 4,01 м;

ω3 = k 3/2 h2 = 10,33/2 · 0,018130 = 0,09 м;

ω4 = k 4/2 h3 = 31,48/2 · 0,055269 = 0,87 м;

ω5 = k 5 h4 = 38,0 · 0,00569 = 2,10 м;

ω6 = k 6/2 h4 = 55,27/2 · 0,055269 = 1,53 м.

По угловой диаграмме m = ω1 + ω2 = 0,32 + 4,01 = 4,33 м (ПК 25+02,80); m (контрольное) = 4,32 м, следовательно, невязка в первой части угловой диаграммы равна 4,32 – 4,33 = 0,01 м. Ввиду незначительности расхождения невязкой можно пренебречь.

С другой стороны, m = ω6+ ω5 + ω4 + ω3 = 1,53 + 2,10 + 0,87 – 0,09 = 4,41 м; m (контрольное) = 4,32 м, следовательно, невязка во второй части угловой диаграммы равна 4,41 – 4,32 = 0,09 м; увязку необходимо производить по наибольшей площади ω5 = 2,10 м.

Принимается ω5 = 2,01 м, тогда на этом участке:

hф = ω5/к5 = 2,01/38,0 = 0,052895 м.

Δq = tg φ1/2 – tg φ3/2 = 0,00087719 – 0,00083035 = 0,0004684.

Формулы для расчета нормалей и подсчет нормалей представлены в таблице 3.3.

Т а б л и ц а 3.3 – Подсчет нормалей

|

Пикетаж |

Исходное междупутье |

Формула расчета |

Нормаль, м |

||

|

ПК |

+ |

лево |

право |

||

|

23 |

20 40 60 80 |

0 0 0,32 0,32 |

+14,112q=+0,17 +(14,33 h1 – 14,332 Δq) =0,46 +(34,33 h1 – 34,332 Δq) =1,07 |

0 0,17 0,78 1,39 |

|

|

24 |

20 40 60 80 |

0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 |

+(54,33 h1 – 54,332 Δq) =1,64 +(74,33 h1 – 74,332 Δq) =2,18 +(94,33 h1 – 94,332 Δq) =2,68 +(114,33 h1 – 114,332 Δq) =3,15 +(134,33 h1 – 134,332 Δq)=3,56 |

1,96 2,50 3,00 3,47 3,88 |

|

|

25 |

20 40 60 80 |

0,32 4,41 4,41 3,54 3,54 |

+(154,33 h1–154,332 Δq) =3,95 –6,842q1 = – 0,04 –26,842q1 = – 0,63 –15,36 hф= – 0,81 –35,36 hф= – 1,87 |

4,27 4,37 3,78 2,73 1,67 |

|

|

26 |

20 40 |

0 0 0 |

+37,91 q2 = +0,72 +17,91 q2 = +0,16 |

0,72 0,16 0 |

|

4 РЕКОНСТРУКЦИЯ НЕДОСТАТОЧНОЙ ПРЯМОЙ ВСТАВКИ

МЕЖДУ СМЕЖНЫМИ КРИВЫМИ,

НАПРАВЛЕННЫМИ В ОДНУ СТОРОНУ

Реконструкция короткой прямой вставки между кривыми, направленными в одну сторону, может быть произведена одним из следующих способов:

а) увеличение вставки за счет смещения начала (тангенса) одной из кривых;

б) замена вставки и прилегающих участков кривых одной новой кривой;

в) устройство новой кривой взамен прямой вставки, одной из кривых и

части второй кривой.

4.1 Увеличение вставки за счет смещения начала (тангенса)

одной из кривых

Последовательность расчета определяется решением геометрической задачи, представленной на рисунке 4.1.

|

Для решения поставленной задачи необходимо наличие следующих исходных данных: угол поворота первой кривой a, радиусы существующих кривых R1 и R2, длина существующей прямой вставки dс, длина проектируемой прямой вставки dпр, радиус проектируемой кривой Rпр, длины существующих кривых К1 и К2. На основании исходных данных определяются следующие элементы: a2 – угол поворота кривой после ее смещения; a1 – дополнительный угол, на который увеличивается вторая кривая; |

Рисунок 4.1− Определение a1 и a2 и вели- чины смещения тангенса b |

Уважаемый посетитель!

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Ссылка на скачивание - внизу страницы.