28. Коэффициент расходимости, учитывающий уменьшение коэффициента отражения за счет расхождения пучка волн от сферической поверхности,

29. Подставляя все известные величины в формулу (6.44), получим

![]()

Или в

дБ ![]()

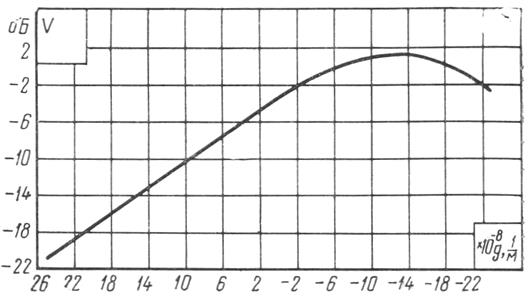

30. Результаты всех расчетов сведены в таблицу 8, по данным которой на рисунке 17 построен график зависимости V= f(g).

Рисунок 17. Зависимость V от g

31.

Имея такой график и зная возможные пределы изменения g в данном климатическом районе,

можно выбирать протяженность трассы R0,

величину просвета H(0) и длину волны ![]() такими, чтобы при наибольшем возможном

отрицательном значении g точка

приема не доходила до первого

интерференционного минимума.

такими, чтобы при наибольшем возможном

отрицательном значении g точка

приема не доходила до первого

интерференционного минимума.

7.3. Расчет устойчивости сигнала на интервале

Задача: Рассчитать устойчивость сигнала на

интервале РРЛ, профиль которого приведен на рис. 6.28. Трасса проходит в

центральном районе Европейской территории России, для которой , g = −12![]() 10−8 1/м, σ = 8

10−8 1/м, σ = 8![]() 10−8

1/м (см. табл. 6.2).

10−8

1/м (см. табл. 6.2).

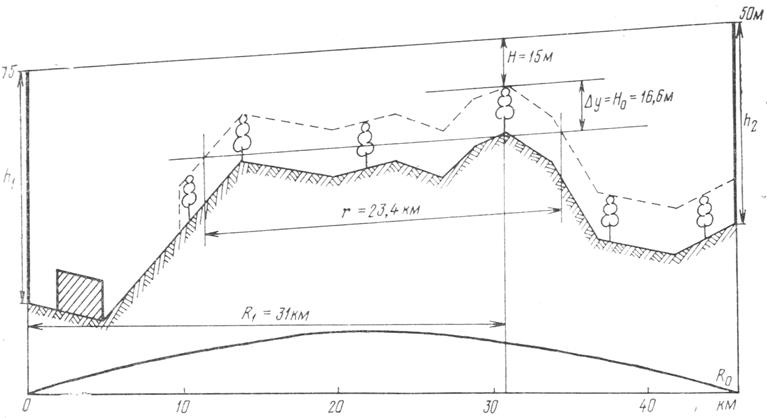

Рисунок 18. Профиль трассы

Радиорелейная линия оборудована аппаратурой с постанционным резервированием. Аппаратура на станциях данного интервала размещается в техническом здании. Антенно-волноводный тракт выполнен из волноводов круглого сечения.

Решение.

1. Из профиля трассы находим параметры интервала: протяженность R0 = 46 км;

просвет между линией прямой видимости, соединяющей передающую и приемную антенны, и наивысшей точкой профиля H = +15 м; относитель-ная координата наиболее высокой точки профиля

2. Дополнительные величины:

3. По формуле (6.1) или номограмме рисунку 4 определяем просвет Н0, соответствующий полю свободного пространства:

![]()

4. Определяем

параметры сферы, аппроксимирующей препятствие на трассе.

Принимаем ![]() . Проводим линию, параллельную

линии, соединяющей раскрывы приемной и передающей антенн (линия прямой

видимости), отстоящую от вершины препятствия на величину

. Проводим линию, параллельную

линии, соединяющей раскрывы приемной и передающей антенн (линия прямой

видимости), отстоящую от вершины препятствия на величину ![]() . Из профиля находим r= 23,4 км. По формуле (6.15)

. Из профиля находим r= 23,4 км. По формуле (6.15)

5. По формуле

(6.14) или номограмме рисунок 6 определим величину ![]() , характеризующую радиус кривизны препятствия:

, характеризующую радиус кривизны препятствия:

6.

Определяем тип трассы. Как видно из профиля рисунок 18,

подстилающая поверхность представляет собой пересеченную местность, покрытую

лесом. На таких трассах при ![]() ,

, ![]() Принимаем Ф = 0,6.

Принимаем Ф = 0,6.

7.

Антенно-фидерный тракт с волноводами круглого сечения имеет общую

длину ![]() Длину волноводов прямоугольного

сечения, соединяющих поляризационный селектор с приемо-передающей аппаратурой,

выбираем равной

Длину волноводов прямоугольного

сечения, соединяющих поляризационный селектор с приемо-передающей аппаратурой,

выбираем равной ![]()

8. Суммарное затухание, дБ, вносимое элементами антенно-фидерного тракта приемника и передатчика для аппаратуры типа Р-600, подсчитывается из таблицы 9.

Таблица 9. Затухание элементов антенно-фидерного тракта

Радиорелейной аппаратуроы типа Р-600.

|

№ пп. |

Потери в волноводных элементах |

Затухание дБ |

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |

В двух герметизирующих вставках В двух фильтрах поглощения волны E01 Во вращателе плоскости поляризации В поляризационном селекторе В ферритовом вентиле В разделительном фильтре Из-за отражений от стыков В полосовом фильтре на входе приемника В волноводе круглого сечения на 1 м длины В волноводе прямоугольного сечения на 1 м длины |

0,3 0,5 0,4 0,2 0,6 0,6 0,1 0,5 0,02 0,045 |

При расчете потерь на интервале РРЛ затухание по первым семи пунктам табл. 6.10 следует удвоить, так как указанные элементы антенно-фидерного тракта имеются как на выходе передатчика, так и на входе приемника.

Таким образом, суммарное затухание антенно-фидерного тракта

![]()

9. Коэффициент полезного действия антенно-фидерного тракта с волноводами круглого сечения, дБ

![]()

10. По формуле ((6.35) из [1]) определяем минимально допустимую величину множителя ослабления Vi мин при передаче телефонии:

11. По формуле ((6.39)

из [1]) определяем значение множителя ослабления ![]() при передаче телевидения:

при передаче телевидения:

Уважаемый посетитель!

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Ссылка на скачивание - внизу страницы.