где ![]() −

относительная частотка k-го канала, в

котором определяется мощность шумов.

−

относительная частотка k-го канала, в

котором определяется мощность шумов.

Мощность сигнала на входе приемника i-й станции:

![]() (6.35)

(6.35)

(6.36)

(6.36)

− мощность сигнала на входе приемника i-го интервала без учета влияния земли и тропосферы; ![]() − мощность сигнала на выходе передатчика

предыдущей (i−1) станции; Aсв − суммарное затухание сигнала между передатчиком и

приемником определяемое как

− мощность сигнала на выходе передатчика

предыдущей (i−1) станции; Aсв − суммарное затухание сигнала между передатчиком и

приемником определяемое как

, здесь

, здесь ![]() и

и

![]() − произведение коэффициентов усиления

антенн и КПД антенно-фидерных трактов приемной и передающей станций.

− произведение коэффициентов усиления

антенн и КПД антенно-фидерных трактов приемной и передающей станций.

Vi − множитель ослабления поля свободного пространства, учитывающий влияние поверхности земли и тропосферы. Значения Vi определяются по методике, приведенной выше, с учетом величины эффективного вертикального градиента диэлектрической проницаемости воздуха g (см. пример. 7.1).

При проектировании РРЛ наибольший интерес представляют:

а) мощности сигнала на входах приемников всех

интервалов линии, которые превышаются в течение 80% времени ![]() ;

;

б) средние мощности ![]() сигналов величиной множителя ослабления

сигналов величиной множителя ослабления ![]() .

.

Мощность сигнала ![]() определяет величину мощности тепловых

шумов

определяет величину мощности тепловых

шумов ![]() в каналах РРЛ, превышаемую в течение не более 20% времени:

в каналах РРЛ, превышаемую в течение не более 20% времени:

, пВт (6.37)

, пВт (6.37)

![]() (6.38)

(6.38)

![]() , дБ − значение

множителя ослабления, превышаемое в течение 80% времени (см. табл. 7).

, дБ − значение

множителя ослабления, превышаемое в течение 80% времени (см. табл. 7).

Таблица 7. Значения ![]() для различных интервалов частот.

для различных интервалов частот.

|

R0, км |

f, МГц |

||

|

2 |

4…6 |

8…11 |

|

|

30 |

−1,5 |

−2 |

−3 |

|

40 |

−2 |

−3 |

−4 |

|

50 |

−3 |

−4 |

−5 |

|

60 |

−4 |

−5 |

− |

С учетом вышеприведенных формул:

, дБВт (6.39)

, дБВт (6.39)

Средняя мощность сигнала на выходе приемника i-го интервала:

![]() (6.40)

(6.40)

, дБВт (6.41)

, дБВт (6.41)

где ![]() −

значение множителя ослабления при средней рефракции (при

−

значение множителя ослабления при средней рефракции (при ![]() ).

).

Значение средней мощности сигнала оценивает качество настройки аппаратуры и антенно-волноводного тракта, а также предназначено для проверки правильности построения профилей интервалов.

Средняя мощность тепловых шумов в верхнем телефонном канале РРЛ.

(6.42)

(6.42)

7. Примеры расчета

7.1. Расчет высот подвеса антенн

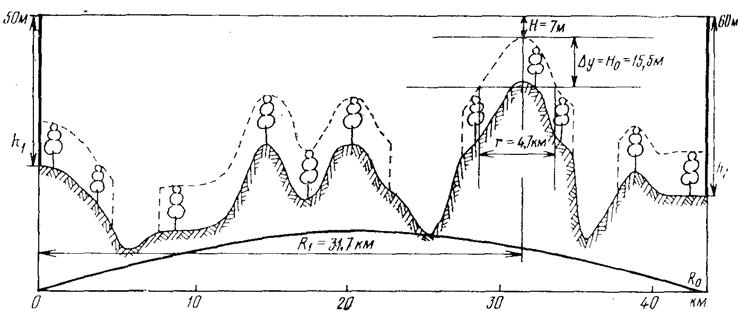

Задача: Определить высоты подвеса антенн и рассчитать

устойчивость сигнала на интервале РРЛ, представленном на рисунке 14. РРЛ

оборудована аппаратурой без ствола горячего резерва и установлена внизу в

техническом здании у основания антенных мачт. Трасса РРЛ проходит в Карелии ![]() ,

, ![]() .

.

Рисунок 14. Профиль трассы

Решение:

1. Из профиля трассы находим параметры интервала:

протяженность R0 = 44 км = 44·103 м;

координату

наиболее высокой точки

![]()

![]()

2. По формуле (6.1) или номограмме рисунок 4 определяем просвет, соответствующий полю свободного пространства:

3. По формуле (6.3) или номограмме рисунок 5 определяем приращение просвета при средней рефракции

4. Определяем, к

какому типу относится рассматриваемый профиль трассы.

Из профиля видно, что рельеф трассы представляет собой сильно пересеченную местность,

возвышенности которой покрыты лесом. Высоты неровностей земной поверхности

удовлетворяют условию ![]() . Поэтому данный интервал РРЛ относится

к I типу, т. е. это

интервал, на котором отражениями радиоволн от поверхности земли можно

пренебречь, считая при этом

. Поэтому данный интервал РРЛ относится

к I типу, т. е. это

интервал, на котором отражениями радиоволн от поверхности земли можно

пренебречь, считая при этом ![]() и

и  .

.

5. Задаемся

просветом ![]() и, учитывая формулу (6.4),

определяем:

и, учитывая формулу (6.4),

определяем:

![]() м.

м.

С небольшим запасом выбираем Н =7 м. Тогда из профиля определяем высоты подвеса антенн h1 = 50 м, h2 =60 м.

6. Определяем

КПД антенно-фидерного тракта, считая длину внутренних волноводов

прямоугольного сечения ![]() :

:

![]()

7. По следующей формуле ((6.35) из [1]) рассчитываем минимально допустимый множитель ослабления Vмин:

![]()

Уважаемый посетитель!

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Ссылка на скачивание - внизу страницы.