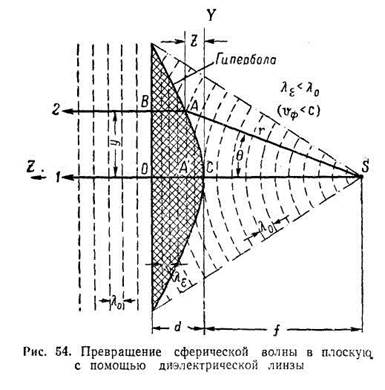

У линзы, показанной на рис. 54, одна поверхность сделана плоской и совмещена с плоскостью раскрыва антенны, поэтому лучи, падающие перпендикулярно к этой поверхности, проходят через нее без преломления и преломляются лишь на криволинейной поверхности. Подобные линзы называют «одноповерхностными» в соответствии с числом поверхностей преломления.

Форма второй поверхности у линзы, на рис. 54, определяется из условия равенства оптических путей луча 1, идущего через центральную часть линзы, и произвольного луча 2. Это требование означает, что фаза радиоволн при распространении вдоль любого луча от источника к передней (плоской) поверхности линзы, должна быть одной и той же,

т. е. j1 = 2pf0  j2= 2pf0

j2= 2pf0  , где f0 – частота в герцах. Так как коэффициент преломления п равен отношению

скорости света с к фазовой скорости радиоволн nф в данной среде (n = c/nф ),

то (SA) + (AB) n = (SC) + (ОС) п. Учитывая, что ВА = ОА', и

используя полярные координаты (rθ), для произвольной точки А получим r = f + n (r cosθ — 1), или

, где f0 – частота в герцах. Так как коэффициент преломления п равен отношению

скорости света с к фазовой скорости радиоволн nф в данной среде (n = c/nф ),

то (SA) + (AB) n = (SC) + (ОС) п. Учитывая, что ВА = ОА', и

используя полярные координаты (rθ), для произвольной точки А получим r = f + n (r cosθ — 1), или

r = f×![]() .

(36)

.

(36)

У всех реальных диэлектриков коэффициент преломления п больше единицы, поэтому уравнение — уравнение гиперболы. Таким образом, одноповерхностная диэлектрическая линза должна быть ограничена с одной стороны плоской, а с другой стороны, ближайшей к облучателю,— гиперболической поверхностью.

Линзовые антенны на сверхвысоких частотах состоят из собственно линзы и облучателя, размещенного в ее фокусе. Причем в отличие от оптики линза в антенне может быть непрозрачной для световых волн. Важно лишь, чтобы в рабочей полосе частот потери энергии в ней были малы.

Замедляющие линзы из реальных диэлектриков, как правило, применяются на самых коротких волнах (от 3 см и короче), так как на более длинных волнах вес линзы больших размеров получается очень большим; возрастают при этом и технологические трудности изготовления замедляющих линз. Чаще же замедляющие линзы делаются из искусственного диэлектрика, изобретенного и подробно исследованного советскими учеными Н. А. Капцовым и М. А. Бонч-Бруевичем.

Искусственный диэлектрик в подобных линзах изготовляется из металлических элементов в виде плоских дисков, ленточек, цилиндриков и т. п., размещенных определенным образом в объеме линзы и воспроизводящих решетку реальных диэлектриков по принципу подобия. Для закрепления этих металлических элементов в линзе применяются листы из пенополистирола, обладающего малым удельным весом и достаточной механической прочностью; сами металлические элементы при этом либо приклеиваются к листам, либо наносятся на них путем распыления проводящего слоя через специальные трафареты.

Конструкция подобной линзы схематически показана на рис. 55. Линзы из искусственного диэлектрика просты в изготовлении, имеют малый вес и обладают незначительными потерями.

К замедляющим линзам также относятся жалюзиобразные линзы, состоящие из наклонных (рис. 56) или гофрированных (рис. 57) металлических пластин. В линзах первого типа лучи, падающие на центральную часть линзы, испытывают дополнительное замедление за счет увеличения длины проходимого ими пути между наклонными пластинами. Кажущийся коэффициент преломления п у этих линз равен косекансу угла наклона пластин:

n = cosec β. (37)

|

|

Недостатком жалюзиобразных линз из наклонных пластин является некоторая несимметричность их диаграмм направленности, возникающая из-за неравномерного распределения амплитуд поля в раскрыве антенны (рис, 56). Это явление может быть скомпенсировано лишь за счет несимметричного искажения диаграммы направленности облучателя, что, безусловно, усложняет конструкцию последнего.

|

|

При гофрированных пластинах указанного недостатка нет, так как лучи, падающие на центральную часть линзы, после прохождения через нее не смещаются от центра (рис. 57), как у линз первого типа (рис. 56).

Уважаемый посетитель!

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Ссылка на скачивание - внизу страницы.