где Ar –

площадь зоны взаимодействия нормального сечения, принимаемая

ограниченной контуром и радиусом взаимодействия r=6d; ![]() - коэффициент сцепления арматуры с

бетоном (для одиночных стержней равен 1, [п.3.110, 1]); n – число арматурных

элементов с одинаковым номинальным диаметром (в данном случае равен числу

стержней); d – диаметр одного стержня.

- коэффициент сцепления арматуры с

бетоном (для одиночных стержней равен 1, [п.3.110, 1]); n – число арматурных

элементов с одинаковым номинальным диаметром (в данном случае равен числу

стержней); d – диаметр одного стержня.

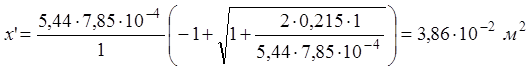

Таким образом, высота сжатой зоны бетона:

приведенный момент инерции:

Отсюда:

Полученное значение напряжений в бетоне

ниже нормативного значения ![]() ,

которое для бетона В40 равно 19,6 МПа. Следовательно, проверка по образованию

продольных трещин проходит.

,

которое для бетона В40 равно 19,6 МПа. Следовательно, проверка по образованию

продольных трещин проходит.

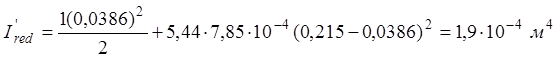

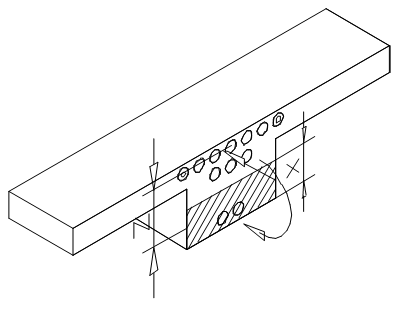

Площадь зоны

армирования (см. рис. 2.4):

Площадь зоны

армирования (см. рис. 2.4):

Ar = (0,03+0,06)=0,09 м.

Радиус армирования:

|

=0,9

=0,9

Отсюда коэффициент раскрытия:

![]()

Напряжения в арматуре:

Следовательно, раскрытие нормальных трещин:

значит проверка проходит.

значит проверка проходит.

2.2 Расчет главной балки.

2.2.1 Определение величин постоянных нагрузок.

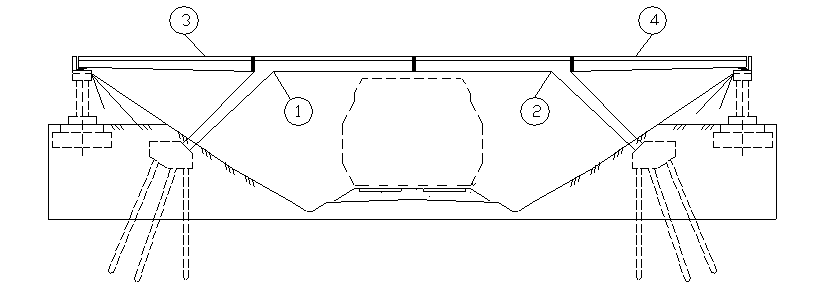

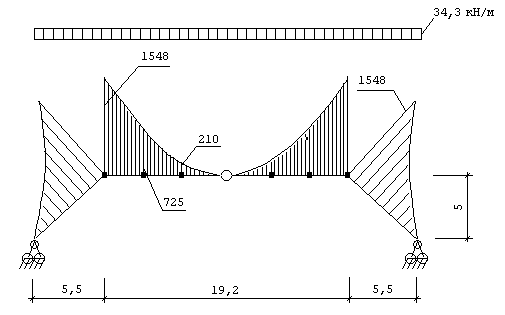

Значения внутренних усилий в элементах конструкции путепровода от действия постоянных нагрузок зависят от схемы монтажа. Выбранная схема возведения показана на рис. 2.5., где цифрами обозначен порядок монтажа блоков.

|

Согласно схеме, первыми монтируются стойки, объединенные с половинками ригеля, составляющие средний пролет. В середине пролета устраивается шарнир, и стойки также имеют шарнирное опирание. Затем устанавливаются боковые пролеты и объединяются с ригелем напрягаемой арматурой. В течение этого времени на конструкцию действуют только нагрузка от собственного веса. После монтажа всей рамы прикладываются другие постоянные нагрузки – от веса ездового полотна, гидроизоляции, защитного слоя и т.д.

Поэтому внутренние усилия, возникающие от постоянных нагрузок, делятся на две части:

- усилия в статически определимой системе (без боковых пролетов) от собственного веса (рис. 2.6);

- усилия в статически неопределимой системе (с боковыми пролетами) от остальных постоянных нагрузок.

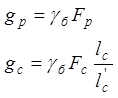

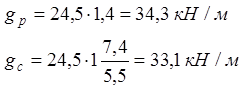

Нагрузка от собственного веса пролетного строения для ригеля и стоек определена по следующим формулам:

(2.14)

(2.14)

где Fp и Fс – площади поперечного сечения

ригеля и стойки соответственно 1,4 м2 и 1 м2;

![]() - длина стойки;

- длина стойки; ![]() - длина стойки по горизонтальной

проекции;

- длина стойки по горизонтальной

проекции; ![]() - длина ригеля.

- длина ригеля.

Таким образом:

Ввиду небольшой разницы

между полученными величинами (3,5%) для упрощения расчета примем ![]() .

.

Остальные составляющие постоянной нагрузки действуют в статически неопределимой системе. Линии влияния момента и поперечной силы в опорном сечении приведены в Приложении 1.

2.2.2 Расчет опорного сечения

Изготовлениение блоков 1 и 2 производится с натяжением арматуры на бетон. Ригели изготовленных из монолитного железобетона “Г”-образных рам напрягаются пучками высокопрочной проволоки на месте бетонирования. Затемы рамы транспорируются на платформах к месту монтажа и кранами устанавливаются в проектное положение.

Таким образом, согласно принятой схеме, расчеты произведены по следующим этапам:

1) Расчет по прочности

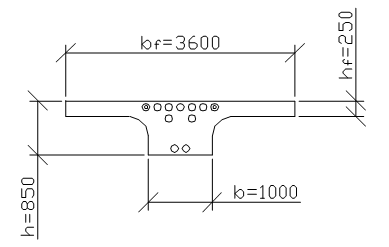

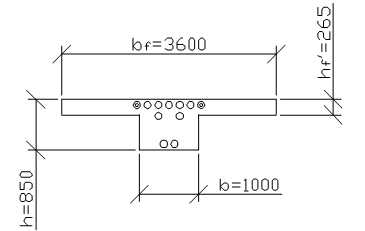

Расчетное сечение

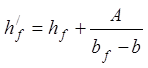

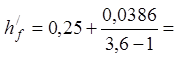

Для удобства расчетов реальное сечение балки, имеющее сопряжение плиты с ребром посредством вутов, приводится к расчетному (см. рис. 2.6). Площадь вутов распределяется по плите увеличением ее толщины:

, (2.15)

, (2.15)

где А – площадь вутов,

равная  =0,0386 м2;

=0,0386 м2;

остальные обозначения ясны из рис. 2.6.

Следовательно,  0,265

м.

0,265

м.

Подбор арматуры

Подбор необходимой

площади арматуры производится из условия равновесия сечения при насуплении

предельного состояния – напряжения в сжатой зоне бетона достигли предела

прочночти ![]() , в растянутой

арматуре напряжения

, в растянутой

арматуре напряжения

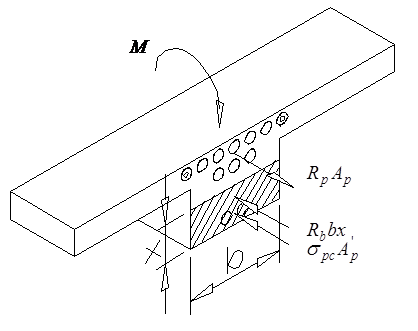

равны пределу текучести. Составляя уравнение равносвесия относительно сжатой зоны бетона получаем (см. рис ):

, (2.16)

, (2.16)

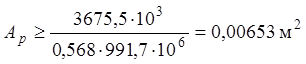

где M

– изгибающий момент от внешних сил, М=3675,5 кНм, z – плечо внутренней пары сил – расстояние от центра тяжести

сжатой зоны до центра тяжести растянутой арматуры, приближенно определяемое по

формуле:

где M

– изгибающий момент от внешних сил, М=3675,5 кНм, z – плечо внутренней пары сил – расстояние от центра тяжести

сжатой зоны до центра тяжести растянутой арматуры, приближенно определяемое по

формуле:

![]()

![]() , (2.17)

, (2.17)

где h0=h– as – рабочая высота сечения балки, h0=0,7 м;

Rp – расчетное сопро-тивление арматуры при растяжении с учетом

коэффициента ma11=0,94 (п. 3.45), ![]() МПа.

МПа.

Таким

образом: ![]() м;

м;

Полученную по расчету площадь рекомендуется увеличить на 10-15% для обеспечения трещиностойкости.

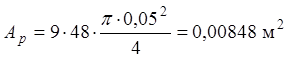

Для армирования

растянутой зоны приняты пучки из 48 проволок диаметром 5 мм в количестве 9 шт, уложенные в каналы диаметром 6,5 см. Таким образом,

фактическая площадь арматуры:  .

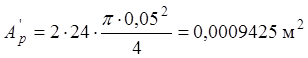

Нижняя арматура в сжатой зоне принята конструктивно: 2 пучка из 24 проволок

диаметром 5 мм. Ее площадь

.

Нижняя арматура в сжатой зоне принята конструктивно: 2 пучка из 24 проволок

диаметром 5 мм. Ее площадь  .

.

Центр тяжести сжатой

арматуры расположен на расстоянии ![]() от

внешней грани сжатой зоны:

от

внешней грани сжатой зоны:

![]() , (2.18)

, (2.18)

где ![]() - диаметр

анкера, 120 мм, s – защитный слой бетона, 4 см.

- диаметр

анкера, 120 мм, s – защитный слой бетона, 4 см.

Отсюда, ![]()

Согласно схеме расположения арматуры (см. рис. ), центр тяжести первогя ряда растянутой арматуры расположен также на расстоянии 10 см от внешней грани растянутой зоны, а центр тяжести второго ряда:

![]() , (2.19)

, (2.19)

где d – расстояние между соседними пучками, 6 см.

Отсюда: ![]() .

.

Таким образом, центр тяжести всей растянутой арматуры:

Расчет прочности

Расчет по

прочности производится, с ипользованием тех же предположений, что и при расчете

необходимой площади арматуры. Схема к расчету показана на рис. . Составляя

уравнения рав-новесия получаем:

Расчет по

прочности производится, с ипользованием тех же предположений, что и при расчете

необходимой площади арматуры. Схема к расчету показана на рис. . Составляя

уравнения рав-новесия получаем:

Сумма проекций на продоль-ную ось X:

![]() -

-![]() =

=![]() , (2.20)

, (2.20)

![]() Сумма

моментов относительно центра тяжести растянутой арматуры:

Сумма

моментов относительно центра тяжести растянутой арматуры:

![]() (2.21)

(2.21)

где ![]() - учитываемое напря-жение в сжатой

арматуре, приближенно равное:

- учитываемое напря-жение в сжатой

арматуре, приближенно равное:

![]() , (2.22)

, (2.22)

где ![]() -установившееся напряжение

в сжатой арматуре, первоначально принимаемое

-установившееся напряжение

в сжатой арматуре, первоначально принимаемое ![]() ;

;

![]() - наибольшее сжимающее

напряжение в напрягаемой арматуре, равное (согласно п.3.38 СНиП) 500 МПа.

- наибольшее сжимающее

напряжение в напрягаемой арматуре, равное (согласно п.3.38 СНиП) 500 МПа.

Уважаемый посетитель!

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Ссылка на скачивание - внизу страницы.