|

w |

0 |

1 |

4 |

8 |

12 |

16 |

20 |

24 |

28 |

|||

|

P(w) |

72,864 |

27,086 |

-9,827 |

-4,29783 |

-1,57067 |

-0,64621 |

-0,3024 |

-0,15734 |

-0,08903 |

|||

|

Q(w) |

0 |

-44,663 |

-10,439 |

-0,11511 |

0,66515 |

0,49874 |

0,3274 |

0,21642 |

0,14762 |

|||

|

w |

36 |

40 |

45 |

50 |

55 |

60 |

65 |

70 |

75 |

|||

|

P(w) |

-0,03435 |

-0,02289 |

-0,01449 |

-0,00961 |

-0,00661 |

-0,00469 |

-0,00342 |

-0,00255 |

-0,00194 |

|||

|

Q(w) |

0,0758 |

0,05668 |

0,04072 |

0,03017 |

0,02295 |

0,01784 |

0,01413 |

0,01138 |

0,00929 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

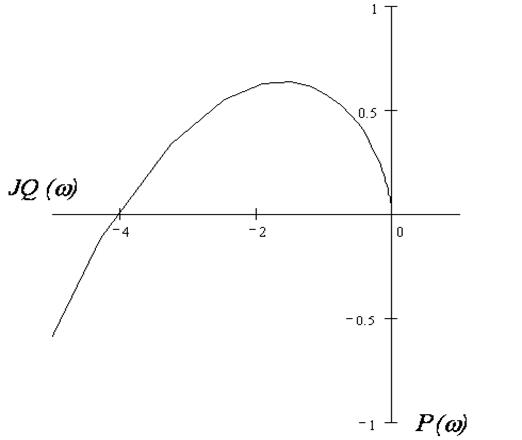

Вывод: система является не устойчивой, так как кривая на рисунках 4 – 5 охватывает точку (-1; j 0) один раз в отрицательном направлении.

2.5 Логарифмический критерий

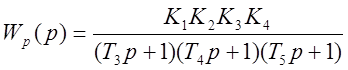

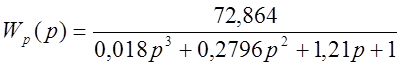

Записываем передаточную функцию разомкнутой системы:

;

;

.

.

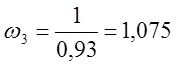

Определим значения сопрягающих частот по формулам (2.2):

;

;

;

;  .

(2.2)

.

(2.2)

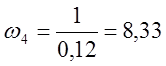

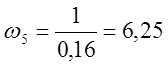

c-1;

c-1;

c-1;

c-1;

c-1.

c-1.

Таблица 2.5 – Данные для построения ЛФЧХ разомкнутой системы

|

w |

j3 |

j4 |

j5 |

j |

|

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

1,075 |

-0,78527 |

-0,12829 |

-0,17033 |

-1,0839 |

|

2 |

-1,0775 |

-0,23554 |

-0,3097 |

-1,62274 |

|

3 |

-1,22664 |

-0,34556 |

-0,44752 |

-2,01971 |

|

5 |

-1,35897 |

-0,54042 |

-0,67474 |

-2,57413 |

|

6,25 |

-1,40042 |

-0,6435 |

-0,7854 |

-2,82932 |

|

7 |

-1,41838 |

-0,69866 |

-0,84194 |

-2,95898 |

|

8 |

-1,43719 |

-0,76499 |

-0,90759 |

-3,10977 |

|

8,33 |

-1,44242 |

-0,7852 |

-0,9271 |

-3,15472 |

|

10 |

-1,46368 |

-0,87606 |

-1,0122 |

-3,35194 |

|

25 |

-1,52781 |

-1,24905 |

-1,32582 |

-4,10268 |

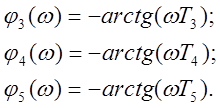

Фазочастотная характеристика разомкнутой системы:

суммарная

![]() . (2.3)

. (2.3)

для каждого звена

![]() ;

;

(2.4)

(2.4)

По данным таблицы 2.5 строим ЛФЧХ разомкнутой системы (графическая часть).

Вывод:система является

статической, т.к. в передаточной функции разомкнутой системы отсутствует

интегрирующее звено. Также система является не устойчивой, т. к. суммарная ЛФЧХ

разомкнутой системы пересекает линию ![]() до частоты среза.

до частоты среза.

|

3 Расчет последовательного корректирующего устройства

Основная задача корректирующего устройства – улучшение точности системы и качества переходного процесса и наряду с этим решить и более общую задачу – сделать систему устойчивой, а затем добиться желаемого качества переходного процесса регулирования. Определение корректирующего устройства происходит по частотному методу с помощью логарифмических частотных характеристик.

Строится ЛАЧХ исходной

некорректированной системы LH![]() (графическая

часть).

(графическая

часть).

В

той же системе строим желаемую ЛАЧХ LC![]() , т. е. характеристику

скорректированной системы (графическая часть).

, т. е. характеристику

скорректированной системы (графическая часть).

Желаемая ЛАЧХ может быть разбита на три участка: низкочастотный, среднечастотный и высокочастотный.

а – низкочастотный участок для

статических систем представляет собой горизонтальную прямую, отстоящую от

оси частот на величину ![]() Дб.

Дб.

б – среднечастотный участок.

Выбираем

значения ![]()

![]()

![]()

![]() по

заданным значения tP

и

по

заданным значения tP

и

![]() из таблицы 3.1.

из таблицы 3.1.

Таблица 3.1

|

|

20% |

25% |

30% |

|

|

7,8 / tP |

10 / tP |

11,5 / tP |

|

|

25 |

20 |

16 |

|

|

67 |

57 |

45 |

|

|

1,08 |

1,2 |

1,28 |

Через частоту ![]() проводим

прямую под наклоном –20 Дб/дек до значения

проводим

прямую под наклоном –20 Дб/дек до значения ![]() Дб

и

Дб

и ![]() Дб. В этих точках прямая меняет свой

наклон для положительного

Дб. В этих точках прямая меняет свой

наклон для положительного ![]() Дб (

Дб (![]() ) на -40 Дб/дек, для отрицательного

) на -40 Дб/дек, для отрицательного

![]() Дб (

Дб (![]() )

на –60Дб/дек. Пряма с наклоном –40Дб/дек проводится до пересечения с прямой

)

на –60Дб/дек. Пряма с наклоном –40Дб/дек проводится до пересечения с прямой ![]() Дб. Наклон соответствующий –60Дб/дек

соответствует в – высокочастотному участку.

Дб. Наклон соответствующий –60Дб/дек

соответствует в – высокочастотному участку.

Путем вычитания ординат исходной ЛАЧХ LH![]() из ординат желаемой ЛАЧХ LC

из ординат желаемой ЛАЧХ LC![]() получаем ЛАЧХ корректирующего эвена

LК

получаем ЛАЧХ корректирующего эвена

LК![]() (графическая часть).

(графическая часть).

![]()

По полученной ЛАЧХ корректирующего звена подбираем наиболее простое по техническому исполнению корректирующее устройство соответствующей формы и вносим эти данные в таблице 3.2.

|

Таблица 3.2- Элементы корректирующего устройства

|

Схема |

Передаточная функция |

Параметры схемы |

|

|

|

R1=18,1 Ом; R2=1 Ом; R3=3,2 Ом; C1=0,93 Ф; k1=k4=0,15. |

|

|

|

R5=0,16 Ом;C2=0,16 Ф; k2=0,1375. |

|

|

|

R7=0,22 Ом; C3=0,12 Ф; k3=0,18. |

|

|

|

|

Уважаемый посетитель!

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Ссылка на скачивание - внизу страницы.