В данном случае диаметр частиц песка, слагающего русло

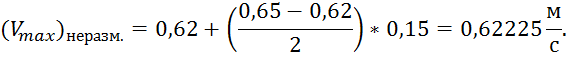

канала, равно 1,5 мм. Используя табличные значения, получаем, что при диаметре

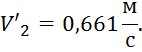

частиц 1 мм и нормальной глубине 3 м![]() =0,62м/с, а при глубине 5 м -

0,65м/с. Таким образом,

=0,62м/с, а при глубине 5 м -

0,65м/с. Таким образом, ![]() для диаметра 1 мм и глубины 3,15 м

равна:

для диаметра 1 мм и глубины 3,15 м

равна:

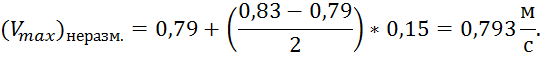

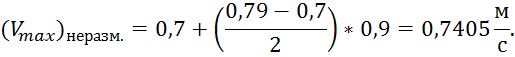

При диаметре частиц 2 мм и нормальной глубине 3 м ![]() =0,79м/с, а при глубине 5 м - 0,83

м/с.Таким образом,

=0,79м/с, а при глубине 5 м - 0,83

м/с.Таким образом, ![]() для диаметра 2 мм и глубины 1,9 м

равна:

для диаметра 2 мм и глубины 1,9 м

равна:

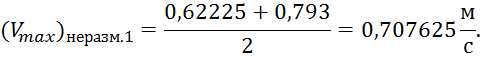

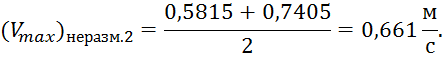

Чтобы найти максимально допустимую скорость на отводящем участке для диаметра 1,5 мм, надо интерполировать полученные значения:

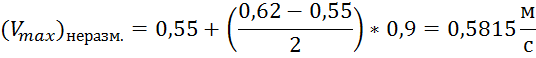

Аналогично делаем и для отводящего участка с нормальной глубиной 2,9 м.

Чтобы участки не размывались, должны выполняться условия:

![]()

![]()

Сравнив, получаем, что на подводящем и отводящем участках скорости больше максимально допустимых значений. Следовательно, участки будут размываться.

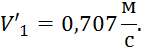

Для того чтобы не происходило размытие грунта, необходимо прировнять скорости движения воды к скорости неразмывания:

![]()

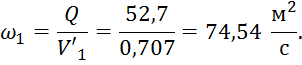

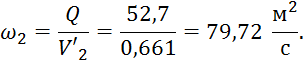

Зная скорость, необходимо найти новую нормальную глубину и уклон дна подводящего участка.

Найдем новую площадь живого сечения:

В то же время площадь живого сечения можно найти по формуле:

![]()

Соответственно, приравнивая эти два выражения, получаем квадратное уравнение, из которого можно найти новую нормальную глубину:

![]()

![]() Для того, чтобы

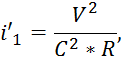

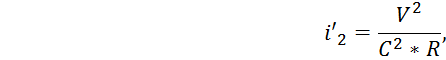

найти уклон, воспользуемся преобразованной формулой Шези для скорости:

Для того, чтобы

найти уклон, воспользуемся преобразованной формулой Шези для скорости:

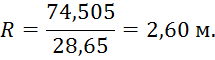

где R (гидравлический радиус) находится по формуле:

В свою очередь смоченный периметр находится по формуле:

![]() ,

,

а новая площадь живого сечения:

![]()

Таким образом, получаем:

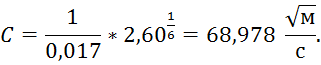

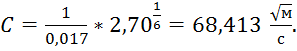

Зная гидравлический радиус, можно найти коэффициент Шези:

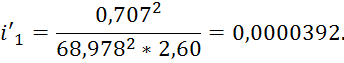

Теперь можем рассчитать уклон:

Проводим аналогичные действия:

![]()

![]()

![]()

![]() ,

,

![]()

![]()

![]()

Условие выполняется:

![]()

3,94 м >3,15 м

![]()

4,13 м >2,9 м

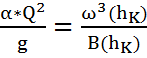

Воспользуемся уравнением для нахождения критической глубины:

, (4.1)

, (4.1)

где α – корректив кинетической энергии (α = 1).

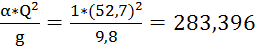

Найдём значение, соответствующее заданному расходу в канале:

м2.

м2.

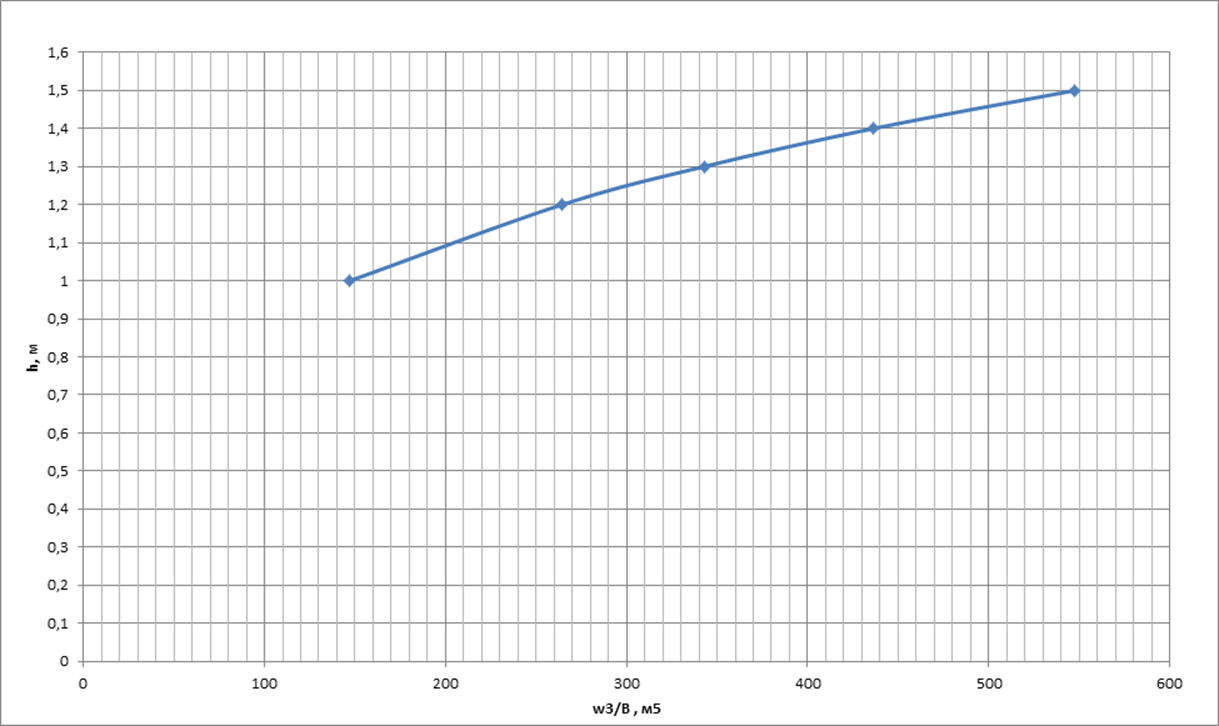

Составим таблицу, отражающую

зависимость значения ![]() от

глубины канала (табл. 4.1).

от

глубины канала (табл. 4.1).

Таблица 4.1

|

h |

B |

ω |

ω3/B |

|

м |

м |

м2 |

м5 |

|

1,00 |

15,03 |

13,03 |

147,19 |

|

1,20 |

15,83 |

16,12 |

264,42 |

|

1,30 |

16,23 |

17,72 |

342,77 |

|

1,40 |

16,63 |

19,36 |

436,47 |

|

1,50 |

17,03 |

21,05 |

547,31 |

Пример расчёта таблицы (для h = 1 м):

1. Ширина канала по верху определяется по формуле (2.1):

B = 11,03 + 2 * 2 * 1 = 15,03 м.

2. Площадь живого сечения определяется по формуле (1.4):

ω = (11,03 + 2 * 1) * 1 = 13,03 м2.

3.

![]() м5.

м5.

По

данным таблицы 4.1 строим график зависимости значения  от

глубины канала h (рис. 4.1). По построенному графику определяем

критическую глубину канала:

от

глубины канала h (рис. 4.1). По построенному графику определяем

критическую глубину канала:

м2

=>hK = 1,22 м.

м2

=>hK = 1,22 м.

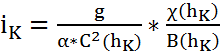

Критический уклон определяется по формуле:

, (4.2)

, (4.2)

где g – ускорение свободного падения (g = 9,8м2/с).

Величины С, В, χ зависят от критической глубины hK. Найдём их значения:

- по формуле (1.4):

ω(hK) = (11,03 + 2 * 1,22) * 1,22 = 16,43 м2;

- по формуле (2.1):

В(hK) = 11,03 + 2 * 2 * 1,22 = 15,91 м;

- по формуле (1.5):

![]() м;

м;

- по формуле (1.6):

![]() м;

м;

- по формуле (1.7):

![]() м1/2/с.

м1/2/с.

Подставляем найденные значения в формулу (4.2):

![]() .

.

В итоге получаем: iК = 0,003.

Рис. 4.1.График зависимости w3/B от h

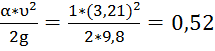

Удельная энергия сечения определяется по формуле:

. (5.1)

. (5.1)

Составим таблицу, отражающую зависимость удельной энергии сечения от глубины (табл. 5.1).

Таблица 5.1

|

h |

ω |

υ |

αυ2/2g |

Э(h) |

|

0,50 |

6,02 |

8,76 |

3,92 |

4,42 |

|

0,60 |

7,34 |

7,18 |

2,63 |

3,23 |

|

0,80 |

10,10 |

5,22 |

1,39 |

2,19 |

|

1,00 |

13,03 |

4,04 |

0,83 |

1,83 |

|

1,10 |

14,55 |

3,62 |

0,67 |

1,77 |

|

1,20 |

16,12 |

3,27 |

0,55 |

1,75 |

|

1,22 |

16,43 |

3,21 |

0,52 |

1,74 |

|

1,30 |

17,72 |

2,97 |

0,45 |

1,75 |

|

1,40 |

19,36 |

2,72 |

0,38 |

1,78 |

|

1,50 |

21,05 |

2,50 |

0,32 |

1,82 |

|

1,80 |

26,33 |

2,00 |

0,20 |

2,00 |

|

2,00 |

30,06 |

1,75 |

0,16 |

2,16 |

|

2,20 |

33,95 |

1,55 |

0,12 |

2,32 |

Пример расчёта таблицы (для h = 1,22 м):

1. Площадь живого сечения определяется по формуле (1.4):

ω = (11,03 + 2 * 1,22) * 1,22 = 16,43 м2.

2. Скорость определяется по формуле (3.1):

![]() .

.

3. Скоростной напор:

м.

м.

4. Удельная энергия сечения определяется по формуле (5.1):

Э = 1,22 + 0,52 = 1,74 м.

По данным табл. 5.1 строим график удельной энергии сечения канала (рис. 5.1).

Рис. 5.1. График удельной энергии сечения

Рис. 5.1. График удельной энергии сечения

Уважаемый посетитель!

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Ссылка на скачивание - внизу страницы.