где РН, РК– соответственно абсолютное давление в начале и в конце трубопровода длиной L, внутренним диаметром D;

λ – коэффициент гидравлического сопротивления;

z – коэффициент сжимаемости газа при параметрах течения газа на участке длиной L;

R – газовая постоянная транспортируемого газа;

Т – средняя температура газа, на участке длиной L.

При проектировании и эксплуатации магистральных газопроводов чаще пользуются понятием «объемный расход», который приведен к стандартным условиям (Тст = 293 К; Рст = 101325 Па). Этот расход называют также «коммерческим». На основании уравнения состояния объемный (коммерческий) расход можно выразить уравнением

, (1.3)

, (1.3)

где рст – плотность газа при стандартных условиях ( Рст , Тст );

RВ – газовая постоянная воздуха;

Δ – относительная плотность газа по воздуху.

С учетом (1.3) имеем

,

(1.4)

,

(1.4)

где

.

.

Из выражения (1.4), заменив L на х и Рх на Рх, можем найти давление в любой точке газопровода:

(1.5)

(1.5)

или

![]() ,

(1.6)

,

(1.6)

приняв для краткости

.

(1.7)

.

(1.7)

Это уравнение определяет падение давления газа в трубопроводе при заданном расходе.

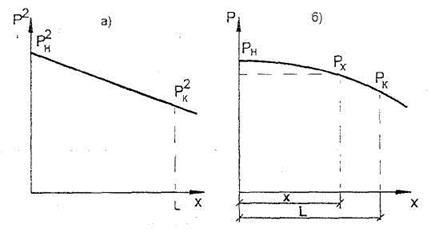

Для магистральных газопроводов принято считать, что G не изменяется по длине трубопровода и, следовательно, зависимость Р2 от х имеет линейный характер (рис. 1.1, а).

Рис. 1.1 Распределение квадратов давлений Р2 (а) и давлений Р (б) по длине газопровода

Из выражения (1.6) получаем уравнение распределения давления по длине газопровода:

![]() .

(1.8)

.

(1.8)

С учетом выражений (1.4) и (1.7) имеем

,

(1.9)

,

(1.9)

тогда уравнение (1.8) может быть представлено в виде

, (1.10)

, (1.10)

т.е. давление в любом сечении х есть функция РН, РК и отношения x/L.

Линия, описываемая уравнением (1.10), является параболой.

Из характера этой кривой видно (рис. 1.1,б), что градиент давления увеличивается по длине газопровода, т.е. гидравлический уклон не постоянен. В начале газопровода, когда давление высокое, плотность газа велика. Вследствие этого удельный объем газа мал, и скорость движения газа небольшая. По мере удаления газа от начала трубопровода давление уменьшается, что приводит к увеличению удельного объема газа и, как следствие, - к увеличению скорости его движения, так как массовый расход постоянен. Это приводит к росту потерь давления на трение, которые пропорциональны квадрату скорости.

3. Описание экспериментальной установки

Экспериментальная установка представляет собой модель магистрального газопровода и состоит из труб общей длиной L = 66 м и внутренним диаметром D = 5 · 10-3 м (рис. 1.2).

Газопровод разделен на 6 участков, длиной l= 11 м каждый. В начале и в конце каждого участка установлены манометры для измерения давления в газопроводе. Газ (воздух) от компрессора подается в баллон, а из баллона через редуктор – в трубопровод. Давление воздуха в начале трубопровода устанавливается в пределах РН = (3 ÷ 6)·105 Па.

4. Методика проведения работы

Включается компрессор и заполняется баллон сжатым воздухом (Р ≈ 1 МПа). Затем открывается выходной кран 6 и с помощью редуктора устанавливается необходимое давление в начале трубопровода (0,3 ÷ 0,6 МПа). Снимаются показания манометров по всей длине трубопровода и показания заносятся в таблицу 1.1. Опыт повторяется 3 раза.

Таблица 1.1

|

Показатель |

Р1 |

Р2 |

Р3 |

Р4 |

Р5 |

Р6 |

|

Измеренное давление РМ, МПа |

||||||

|

Абсолютное давление Р, Па |

||||||

|

Теоретическое давление, Па |

||||||

|

ε, % |

5. Обработка результатов эксперимента

Полагая Р1 = РН и Р6 = РК, строят теоретический график изменения давления по длине газопровода (рис. 1.1). Расчет промежуточных давлений Рi (где i = 2, 3, 4, 5) производят по формуле (1.10). На этот же график наносятся экспериментальные значения величин давления для промежуточных точек и находится отклонение теоретического давления от экспериментального.

Уважаемый посетитель!

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Ссылка на скачивание - внизу страницы.