Проблемы энзимотерапии и Панкреаль Киршнера

Бизюк Л.А., Апанасович В.Г.

Минский государственный медицинский институт

Проблеме лечения больных с внешнесекреторной недостаточностью поджелудочной железы в настоящее время уделяется все больше внимания, так как число таких больных неуклонно возрастает.

Ферментативная недостаточность поджелудочной железы возникает при самых различных заболеваниях, чаще всего при хроническом панкреатите (ХП), фиброзном поликистозе (муковисцидоз), хронических заболеваниях печени и желчных путей и синдроме билиарной недостаточности, состоянии после оперативных вмешательств на поджелудочной железе, резекции желудка, демпинг синдроме и др.

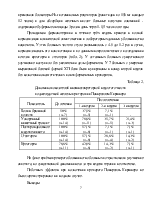

Большое мультицентрическое исследование проведенное в шести странах Европы показало, что частота панкреатита в этих странах колеблется от 0,2 до 0,68%, а смертность в течение 10 лет после установления диагноза составляет 30% [4]. Поэтому фармакотерапия ХП и заболеваний с панкреатической недостаточностью является чрезвычайно актуальной задачей. Однако, несмотря на постепенно увеличивающийся арсенал ферментных препаратов для заместительной терапии, проблема коррекции внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы так и остаётся далёкой от решения.

Причинами низкой эффективности фармакотерапии внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы являются фармакологические и технологические недостатки традиционно используемых ферментных препаратов.

Ферментные препараты должны соответствовать таким требованиям как эффективность, хорошая переносимость, отсутствие значимых побочных эффектов, оптимум действия в интервале рН 4,0-7,0, устойчивость к действию соляной кислоты и протеаз, достаточный набор и активность ферментов и соблюдение сроков хранения препаратов.

Основная часть широко применяемых в клинической практике ферментных препаратов не удовлетворяет большинству из вышеперечисленных требований. У некоторых препаратов недостаточна их активность, у других быстро растворяется их защитное покрытие в желудке и высвобождающиеся ферменты инактивируются желудочным соком.

Необходимо также особое внимание обращать на сроки хранения ферментных препаратов. Следует помнить, что липаза теряет около 20% активности уже через 8 месяцев с момента изготовления, а препараты с истёкшим сроком хранения вообще не оказывают терапевтического действия.

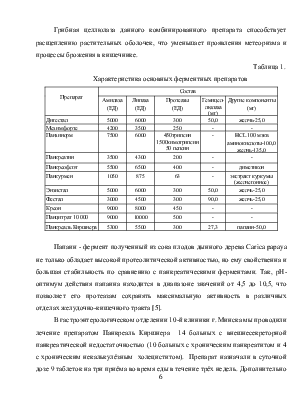

Синдром экзокринной недостаточности поджелудочной железы (стеаторея и креаторея) клинически проявляется, если дефицит липазы и протеаз в дуоденальном соке составляет 90%, что обуславливает необходимость введения обычно больших количеств данных ферментов для заместительной терапии. Основным компонентом всех ферментных препаратов является панкреатин, в состав которого входят три фермента: липаза, протеаза и амилаза. Эффективность ферментного препарата определяется прежде всего высоким содержанием в нём липазы, поскольку при экзокринной панкреатической недостаточности в первую очередь нарушается гидролиз нейтральных жиров в тонком кишечнике [8]. С другой стороны, протеазы панкреатина и прежде всего трипсин являются основными ингибиторами липазы, поэтому для купирования синдрома стеареи нет необходимости в назначении препаратов с высокой протеолитической активностью.

Амилаза панкреатина расщепляет в основном внеклеточные полисахариды (крахмал и гликоген) и не действует на растительную клетчатку [7]. Подсчитано, что для переваривания углеводов достаточно 0,1 полноценной паренхимы поджелудочной железы, так как её амилолитическую недостаточность восполняют другие аналогичные ферменты, в частности амилаза слюнных желез. Поэтому коррекция амилолитической недостаточности ферментными препаратами проводится значительно реже.

Протеазная активность панкреатина обычно обеспечивается трипсином. Данный фермент более устойчив к действию соляной кислоты и пепсинов, поэтому признаки креатореи исчезают быстрее. Трипсин не только обеспечивает протеолитическую активность, но и способен по принципу обратной связи регулировать экзокринную функцию поджелудочной железы. Механизм действия принимаемых панкреатических ферментов содержащих трипсин следующий: повышение интрадуоденальной концентрации ферментов, торможение секреции гастроинтестинальных гормонов (секретин, холецистокинин, гастрин, опиоидные пептиды), ингибирование панкреатической секреции, снижение внутрипротокового и тканевого панкреатического давления [9]. Именно таким образом уровень протеаз, поступивших в двенадцатиперстную кишку, а также уровень трипсина в крови ингибируют секрецию гормонов её эндокринными клетками создавая физиологический покой для поджелудочной железы. Снижение секреции поджелудочной железой сопровождается уменьшением давления в её протоках и её ткани, что устраняет боль, вызывая аналгетический эффект.

Необходимо отметить, что заместительная терапия будет эффективной лишь при назначении адекватной дозы ферментов и достаточной продолжительности приёма, соответствующих тяжести секреторных нарушений. При выраженной стеаторее, когда воспалительный процесс с последующим фиброзом приводят к уменьшению функционирующей массы поджелудочной железы до 10%, эффективны лишь высокие дозы ферментных препаратов (20000-40000 ЕД липазы в сутки) в течение 4 месяцев и более.

Уважаемый посетитель!

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Ссылка на скачивание - внизу страницы.