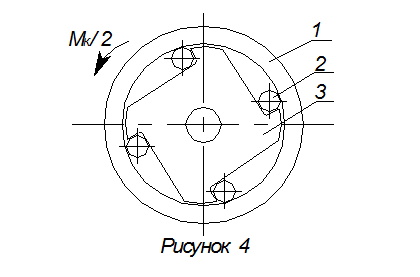

При вращении карданного вала в другую сторону, то

есть когда включён задний ход, МСХ обоих колёс расклинены и для движения назад

необходимы специальные устройства, обеспечивающие заклинивание МСХ. Это один из

недостатков дифференциалов с МСХ, усложняющий их конструкцию. Другим

недостатком является передача одной полуосью полного крутящего момента,

подводимого к коробке дифференциала, что приводит к перегрузке полуоси и

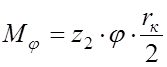

возможным поломкам. Величина крутящего момента, реализованного на одном колесе,

зависит от величины коэффициента сцепления ![]() с

грунтом и нагрузки на колесо, то есть:

с

грунтом и нагрузки на колесо, то есть:

, (7)

, (7)

где ![]() - суммарная нормальная реакция дороги на

задние ведущие колеса автомобиля, Н;

- суммарная нормальная реакция дороги на

задние ведущие колеса автомобиля, Н;

![]() -

коэффициент сцепления шин с дорогой;

-

коэффициент сцепления шин с дорогой;

![]() - радиус колеса, м.

- радиус колеса, м.

Дифференциал распределяет крутящий момент между ведущими колёсами одной оси, обеспечивая, кроме того, возможность колёсам вращаться с различными угловыми скоростями при движении автомобиля на повороте или по неровной дороге.

Наибольшее распространение получили шестерёнчатые (в основном конические) дифференциалы малого внутреннего трения. Основное их достоинство – небольшое внутреннее трение, обеспечивающее незначительные потери энергии при повороте, в то же время, является в экстремальных условиях их недостатком, так как ухудшает проходимость автомобиля. Недостаток заключается в том, что момент трения в шестерёнчатом дифференциале весьма мал и при буксовании одного из колёс (забегающего), попавшего на скользкий участок дороги, второе не буксующее колесо (отстающее) не сможет передать крутящий момент, соответствующий силе сцепления его с дорогой. В результате проходимость автомобиля будет низкой. По этому для улучшения проходимости применяют дифференциалы повышенного внутреннего трения или самоблокирующиеся (кулачковые, червячные, с фрикционными элементами), а также с механизмами свободного хода. Кроме того, с этой же целью в шестерёнчатых дифференциалах используют принудительную блокировку ведущих колёс. Её можно осуществить путём соединения с помощью зубчатых или фрикционных муфт коробку дифференциала с одной из полуосей ведущего моста.

Задача настоящего параграфа – сравнить различные типы дифференциалов с точки зрения их влияния на проходимость автомобиля. Для этого в начале запишем основные соотношения, позволяющие решить поставленную задачу /1/.

Крутящие моменты, подводимые соответственно к отстающему и забегающему колёсам ведущей оси, Нм

![]() , (8)

, (8)

![]() , (9)

, (9)

где ![]() - крутящий момент, подводимый к коробке

дифференциала, Нм;

- крутящий момент, подводимый к коробке

дифференциала, Нм;

![]() -

момент трения в дифференциале, Нм.

-

момент трения в дифференциале, Нм.

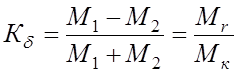

Коэффициент блокировки дифференциала

. (10)

. (10)

Крутящие моменты ![]() и

и ![]() ,

выраженные через коэффициент блокировки, запишутся так

,

выраженные через коэффициент блокировки, запишутся так

![]() , (11)

, (11)

![]() . (12)

. (12)

Для существующих конструкций дифференциалов величины коэффициентов блокировки представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Коэффициенты блокировки дифференциалов

|

Тип дифференциала |

Коэффициент блокировки |

|

Шестерёнчатые дифференциалы |

|

|

Самоблокирующиеся кулачковые дифференциалы |

|

|

Самоблокирующиеся червячные дифференциалы |

0,8 |

|

Шестерёнчатые дифференциалы с принудительной блокировкой |

|

|

Дифференциалы с механизмами свободного хода (М.С.Х.) |

1,0 |

При попадании одного из

ведущих колёс на участок дороги с низким коэффициентом сцепления и его

буксовании, суммарный крутящий момент и тяговое усилие, реализуемые на ведущих

колёсах, будут зависеть от минимального коэффициента сцепления ![]() и момента трения в дифференциале

и момента трения в дифференциале ![]() .

.

Уважаемый посетитель!

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Ссылка на скачивание - внизу страницы.