.

(22)

.

(22)

Среднюю по массе температуру всей заготовки в сечении получим из выражения:

.

(23)

.

(23)

3.3 Общие теплоемкости металла и газов, нагревающих металл

Поскольку мы рассматриваем в зонах I и II нагрев только верхней

части заготовок толщиной ![]() , а в зоне III принимаем в расчет

полную толщину

, а в зоне III принимаем в расчет

полную толщину ![]() , необходимо

определить среднюю толщину металла, прогреваемую сверху, которую с учетом того,

что это не геометрическая, а тепловая характеристика, обозначим через

, необходимо

определить среднюю толщину металла, прогреваемую сверху, которую с учетом того,

что это не геометрическая, а тепловая характеристика, обозначим через ![]() .

.

Средняя по всей толщине заготовки температура

металла перед началом выдержки на участке III' или, при его

отсутствии, на сплошном поду равна ![]() .

.

Однако верхняя часть заготовки имеет вообще иную,

обычно более высокую, среднюю температуру ![]() и, следовательно,

в тепловом отношении эта часть должна быть оценена иной, обычно большей,

толщиной:

и, следовательно,

в тепловом отношении эта часть должна быть оценена иной, обычно большей,

толщиной:

При отсутствии участка III' имеем:

,

(24)

,

(24)

где ![]() - средняя

толщина заготовки, прогреваемая сверху в зоне III'.

- средняя

толщина заготовки, прогреваемая сверху в зоне III'.

Приближенно ![]() .

.

Общая теплоемкость металла, нагреваемого в

верхней части печи, отнесенная к единице времени, т. е.  , при производительности в ту же единицу времени Р,

составляет

, при производительности в ту же единицу времени Р,

составляет

, (25)

, (25)

куда следует подставлять ![]() для

интервала температур

для

интервала температур ![]() .

.

Тогда общую теплоемкость газов, нагревающих металл, в верхней части печи от зоны I до зоны III, включительно, можно выразить формулой:

.

(26)

.

(26)

Далее индекс «в» при ![]() для упрощения опускаем, поскольку определяем теплоемкость

газов только для верхней части печи.

для упрощения опускаем, поскольку определяем теплоемкость

газов только для верхней части печи.

Соответствующая общая теплоемкость газов, нагревающих металл в зоне III, при отсутствии участка III' составит:

.

(27)

.

(27)

Общую теплоемкость газов, нагревающих металл в верхней части зоны II, включая участок III' (поскольку имеется общий ввод топлива), за вычетом соответствующей теплоемкости газов, поступающих из зоны III, найдем по разности

![]() . (28)

. (28)

3.4 Лучистый перенос тепла вдоль печного канала

Этот фактор имеет существенное значение для процесса нагрева в методических печах, особенно при отсутствии деления печного канала на обособленные камеры. Предлагается следующий упрощенный метод, позволяющий рассчитать теплообмен излучением между зонами I и II.

Определяем среднюю высоту свободного пространства зоны I по формуле (6).

Для дальнейших расчетов необходимо вычислить средние температуры газов и поверхности садки между сечениями 0 и 2. Эти температуры заменяют неизвестные пока температуры в сечении 1:

![]() и

и

![]()

Соответствующие параметры вычисляем по нижеследующим формулам. Средняя температура твердых поверхностей в сечении 0

. (29)

. (29)

То же, в сечении 1

.(30)

.(30)

То же, в сечении 2

.

(31)

.

(31)

Средняя температура поверхностей в зоне I:

![]() ,

(32)

,

(32)

в

зоне ![]()

![]() .

(33)

.

(33)

Средние

температуры газов в зоне ![]()

![]() ,

(34)

,

(34)

в

зоне ![]()

![]() .

(35)

.

(35)

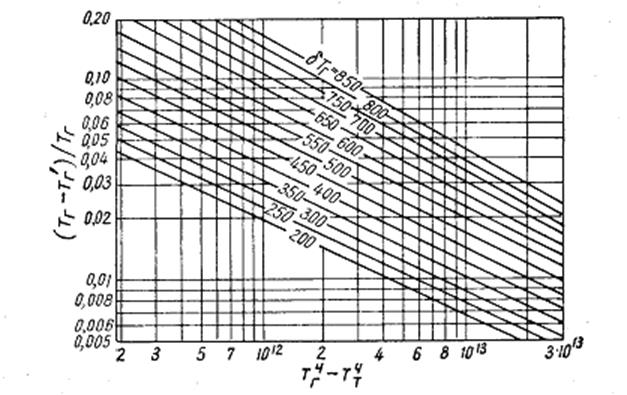

Кроме того, для каждой из зон рассчитываем разность температур газов на границах зоны или участка

![]()

![]() ,

,

а также

разность четвертых степеней средних значений абсолютных температур газов и

твердых поверхностей, т. е. ![]() и

и ![]() . Пользуясь величинами этих разностей, находим на рис. 2

значения

. Пользуясь величинами этих разностей, находим на рис. 2

значения ![]() , которые

позволяют вычислить эффективные температуры газов

, которые

позволяют вычислить эффективные температуры газов ![]() и

и ![]() при известных средних температурах

при известных средних температурах ![]() и

и ![]() подставляемых вместо

подставляемых вместо ![]() . Вычитая из

. Вычитая из ![]() и

и ![]() величину 273,

получаем

величину 273,

получаем ![]() и

и ![]() . Затем вычисляем эффективные температуры твердых

поверхностей для каждой зоны, применяя формулы:

. Затем вычисляем эффективные температуры твердых

поверхностей для каждой зоны, применяя формулы:

; (36)

; (36)

. (37)

. (37)

Рис. 2. График для расчета передачи тепла излучением вдоль печного канала.

Используя уже известные значения ![]() , для зон I и II находим степени черноты газов

, для зон I и II находим степени черноты газов ![]() . и

. и ![]() при

при ![]() и

и ![]() . Чтобы учесть усиленное излучение пламени в зоне II, умножаем

. Чтобы учесть усиленное излучение пламени в зоне II, умножаем ![]() на

на

![]()

Определяем по Д. В. Будрину четвертые степени абсолютных температур печи, разделенных на 100, для зон I и II:

; (38)

; (38)

. (39)

. (39)

Используя эти величины, находим результат

лучистого теплооомена между зонами I и II через окно площадью ![]() между

этими зонами:

между

этими зонами:

Уважаемый посетитель!

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Ссылка на скачивание - внизу страницы.