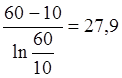

Температурный напор Dt, °С:

Dt= , где Dtб – большая разность температур, °С;

, где Dtб – большая разность температур, °С;

Dtм – меньшая разность температур, °С.

Dtб и Dtм определяем из рисунка 3.2.

Dtб=140-90=60°С.

|

Dt= °С.

°С.

3.2.8 Расчетная поверхность нагрева F, м2:

Расчетная поверхность нагрева F, м2, определяется по формуле:

F=Q/(k×Dt).

F=3,5×106/(2700×27,9)=46,459 м2.

3.2.9 Длина хода по трубкам L1, м:

Длина хода по трубкам L1, м, при среднем диаметре d, м:

d=0,5×(dн+dвн).

d=0,5×(0,016+0,0132)=0,0146 м.

L1=F/(p×d×n).

L1=46,459/(3,14×0,0146×69)=14,68 м.

3.2.10 Число секций Z:

Расчет числа секций производим при длине одной секции l1»4 м.

Z=L1/l1.

Z=14,68/4=3,67.

Окончательно принимаем число секций Z=4.

3.2.11 Уточненная поверхность нагрева F¢, м2:

F=Z×F¢, где F¢ - поверхность нагрева одной секции, м2, по таблице 1-24б[1] принимаем F¢=12,75 м2.

F=4×12,75=51 м2.

Действительная длина хода воды в трубках L1, м, и межтрубном пространстве L2, м:

L1=l1×Z=4×4=16 м.

Расстояние между патрубками входа и выхода сетевой воды l2, м, из конструктивных соображений принимаем равным l2=3,5 м.

L2=Z×l2=4×3,5=14 м.

3.2.12 Коэффициенты гидравлического трения l1 и l2:

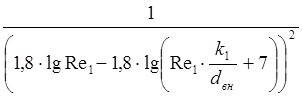

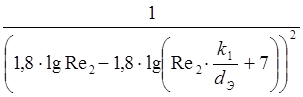

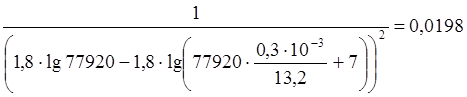

Коэффициенты гидравлического трения для трубок l1 и межтрубного пространства l2 определяются по формуле Альтшуля при k1=0,3×10-3 мм (для бесшовных стальных труб изготовления высшего качества):

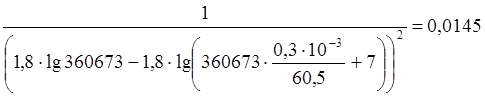

l1= .

.

l2= .

.

l1= .

.

l2= .

.

3.2.13 Суммарные коэффициенты местных сопротивлений Sx1 и Sx2:

Суммарный коэффициент местных сопротивлений для потока воды в трубках Sx1:

Sx1=Z×xвх+Z×xвых+(Z-1)×xп, где xвх – коэффициент местного сопротивления при входе потока в трубки, по таблице 1-4[1] принимаем xвх=1,5;

xвых – коэффициент местного сопротивления при выходе потока из трубок, по таблице 1-4[1] принимаем xвых=1,5;

xп – коэффициент местного сопротивления при повороте потока в колене, по таблице 1-4[1] принимаем xп=0,5.

Sx1=4×1,5+4×1,5+(4-1)×0,5=13,5.

Суммарный коэффициент местных сопротивлений для потока воды в межтрубном пространстве Sx2:

Sx2=Z×Sx1×fмт/fпатр,

Принимаем отношение сечений входного или выходного патрубков fмт/fпатр=1.

Sx2=4×13,5×1=54.

3.2.14 Потери давления в подогревателе Dр1, мм вод. ст., и Dр2, мм вод. ст.:

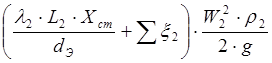

Dр1=![]() ,

,

Dр2= , где Хст

– коэффициент загрязнения труб, по

таблице 1-3[3] примем для загрязненных стальных труб Хст=1,51.

, где Хст

– коэффициент загрязнения труб, по

таблице 1-3[3] примем для загрязненных стальных труб Хст=1,51.

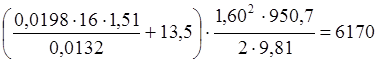

Dр1= мм вод. ст.

мм вод. ст.

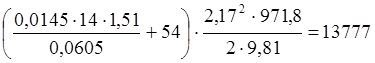

Dр2= мм вод. ст.

мм вод. ст.

Сведем полученные результаты в таблицу I и сравним их между собой.

Таблица I Сравнение вариантов теплообменников

|

Тип теплообменника |

Расчетный коэффициент теплопередачи k, ккал/(м2×ч×К) |

Температурный напор Dt, °С |

Поверхность нагрева F, м2 |

Диаметр корпуса D, м |

Длина корпуса L, м |

Гидравлическое сопротивление Dр, м вод. ст. |

Число ходов Z |

|

Кожухотрубчатый |

2168 |

67,4 |

25,111 |

0,530 |

1,917 |

3,147 |

2 |

|

Секционный |

2700 |

27,9 |

51,0 |

0,219 |

4,44 |

13,777 |

4 |

Сравнение теплообменников показывает, что для данных условий кожухотрубчатый пароводяной подогреватель имеет ряд преимуществ, по сравнению с секционным, такие как компактность (меньшая длина корпуса, меньшее количество ходов по межтрубному пространству), меньшее гидравлическое сопротивление, хотя и имеет несколько меньший коэффициент теплопередачи.

Таким образом дальнейший расчет будем производить для отопительного пароводяного подогревателя горизонтального типа, как наиболее подходящего в данных условиях эксплуатации.

Компоновка ½ трубного пучка для данного подогревателя по вершинам равностороннего треугольника представлена на рисунке 3.3.

3.3 Подбор днищ для проектируемого аппарата

Наиболее распространенной формой днищ является эллиптическая с отбортовкой на цилиндр. Размеры стальных эллиптических днищ регламентированы ГОСТ 6533-78*.

Уважаемый посетитель!

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Ссылка на скачивание - внизу страницы.