Лекция № 6

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОПРОТИВЛЯЕМОСТИ

ГРУНТОВ СДВИГУ

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Определение показателей сопротивляемости сдвигу сыпучих

(несвязных) грунтов

1. В трехосном напряженном состоянии.

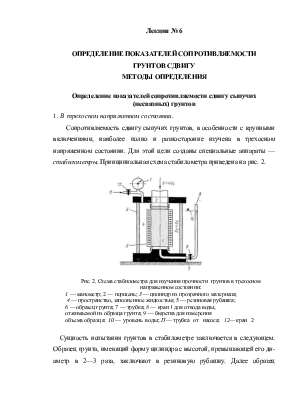

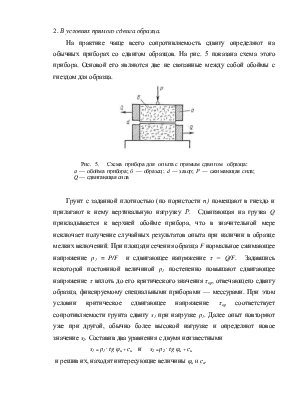

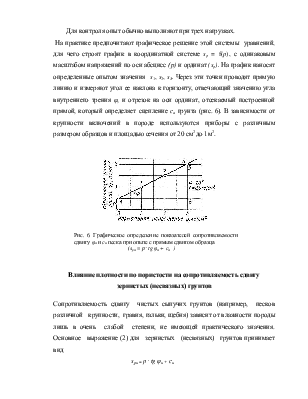

Сопротивляемость сдвигу сыпучих грунтов, в особенности с крупными включениями, наиболее полно и разносторонне изучена в трехосном напряженном состоянии. Для этой цели созданы специальные аппараты — стабилометры. Принципиальная схема стабилометра приведена на рис. 2.

|

|

|

Сущность испытания грунтов в стабилометре заключается в следующем. Образец грунта, имеющий форму цилиндра с высотой, превышающей его диаметр в 2—3 раза, заключают в резиновую рубашку. Далее образец помещают в цилиндр стабилометра, прибор герметически закрывают и к образцу прилагают вертикальную нагрузку напряжением р1 и с одновременным всесторонним обжатием с боков напряжением р2. Вертикальное давление р1 создает приложенная к поршню прибора сила Р = р1·F, где F— площадь сечения образца. Боковое давление на образец передает жидкость (вода, глицерин), нагнетаемая в цилиндр стабилометра под тем или иным давлением р2 специальным насосом. Конечная цель опыта заключается в установлении величины вертикального сжимающего напряжения р1, при котором в условиях скола разрушается образец при некоторой величине всестороннего бокового обжатия р2. Опыты проводятся в различных вариантах: а) при постоянной величине бокового давления р2 и постепенном увеличении сжимающего напряжения р1 вплоть до разрушения образца; б) при постоянной величине вертикального давления и постепенном ослаблении бокового давления р2 также до разрушения образца.

По полученным критическим значениям p1кp и р2кр, отвечающим разрушению образца определяют величины угла внутреннего трения φn и зацепления сn с пoследующим расчетом sрn по формуле:

sрn = p·tgφn + сn (7)

1. Для случая предельно рыхлого состояния сыпучего грунта, когда зацепление в нем отсутствует и выражение (7) упрощается:

sрn = p·tgφn (8)

Следует иметь в виду, что сопротивляемость spn грунта сдвигу соответствует предельному сопротивлению его сдвигу при зафиксированном разрушении или течении образца породы: spn = τкр.

|

||||

|

||||

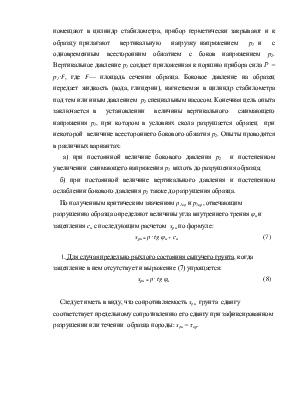

Предельная кривая, огибающая круги напряжений, построенные на p1кp и p2кp при соблюдении указанного выше условия, будет представлять собой прямую в координатных осях spn= f(p), соответствующую уравнению (8). Эта линия будет иметь угловой коэффициент tgφ и проходить через начало координат. При этом условии прямая в рассматриваемом случае предельного равновесия будет отходить от оси абсцисс под углом, равным углу внутреннего трения грунта φn.

2. Для общего случая, соответствующего зависимости (7)

sрn = p·tgφn + сn , для практического использования которой необходимо знать угол внутреннего трения φn и зацепление сn.

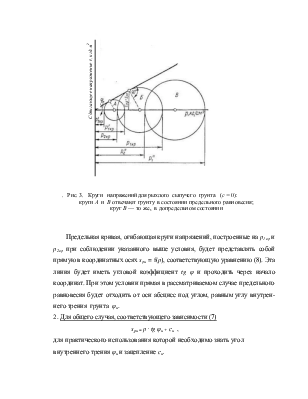

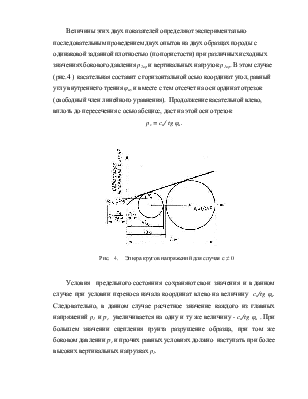

Величины этих двух показателей определяют экспериментально последовательным проведением двух опытов на двух образцах породы с одинаковой заданной плотностью (по пористости) при различных исходных значениях бокового давления p2кp и вертикальных нагрузок p1кp. В этом случае (рис.4 ) касательная составит с горизонтальной осью координат угол, равный углу внутреннего трения φn, и вместе с тем отсечет на оси ординат отрезок (свободный член линейного уравнения). Продолжение касательной влево, вплоть до пересечения с осью абсцисс, даст на этой оси отрезок

Уважаемый посетитель!

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Ссылка на скачивание - внизу страницы.