запроектированных фундаментов в качестве основного варианта принят ленточный фундамент из сборных элементов.

|

1 Исходные данные.

Оценка геологических условий площадки

1 Исходные данные.

Оценка геологических условий площадки

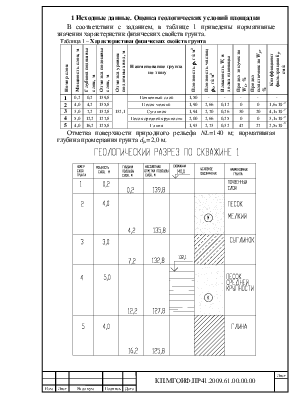

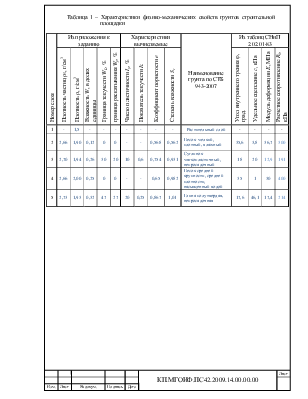

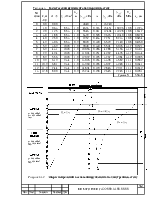

В соответствии с заданием, в таблице 1 приведены нормативные значения характеристик физических свойств грунта.

Таблица 1 – Характеристики физических свойств грунта

|

Номер слоя |

Мощность слоя, м |

Глубина подошвы слоя, м |

Отметка подошвы слоя, м |

Отметка уровня подземных вод, м |

Наименование грунта |

Плотность r, г/см3 |

Плотность частиц rS, г/см3 |

Влажность W, в долях единицы |

Предел текучести WL, % |

Предел пластичности Wр, % |

Коэффициент фильтрации kf, см/с |

|

1 |

0,2 |

0,2 |

139,8 |

132,1 |

Почвенный слой |

1,50 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

2 |

4,0 |

4,2 |

135,8 |

Песок мелкий |

1,90 |

2,66 |

0,12 |

0 |

0 |

1,6х10-2 |

|

|

3 |

3,0 |

7,2 |

132,8 |

Суглинок |

1,94 |

2,70 |

0,26 |

30 |

20 |

4,1х10-7 |

|

|

4 |

5,0 |

12,2 |

127,8 |

Песок средней крупности |

2,00 |

2,66 |

0,25 |

0 |

0 |

3,1х10-2 |

|

|

5 |

4,0 |

16,2 |

125,8 |

Глина |

1,93 |

2,73 |

0,32 |

47 |

27 |

2,5х10-8 |

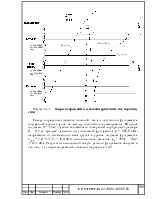

Отметка поверхности природного рельефа NL=140 м; нормативная глубина промерзания грунта dfn=2,0 м.

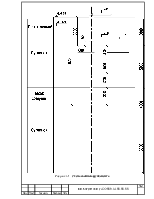

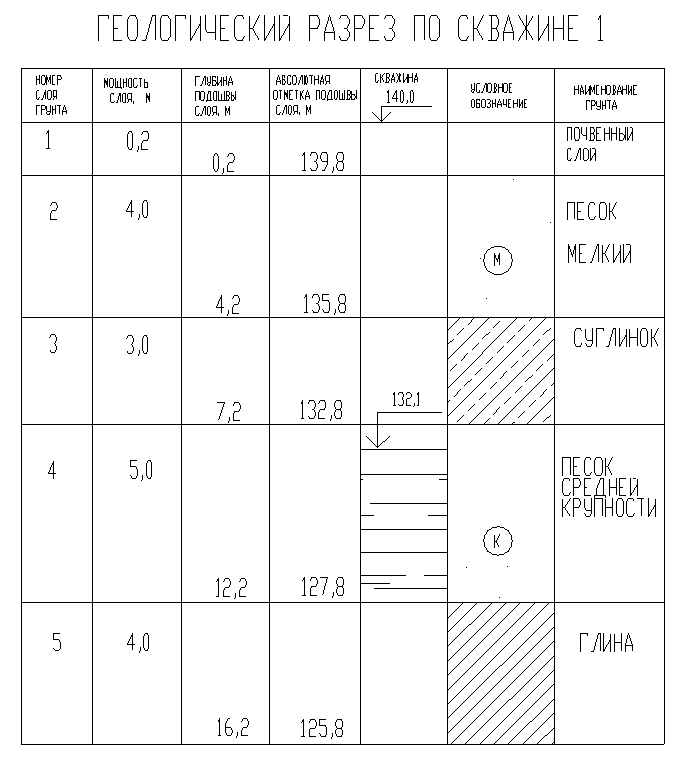

Рисунок 1 – Геологический разрез по скважине 1

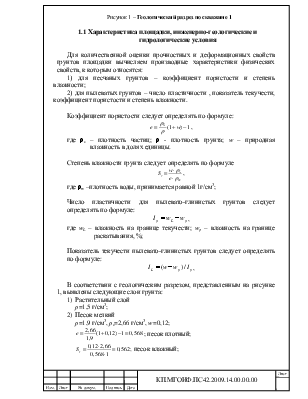

Для количественной оценки прочностных и деформационных свойств грунтов площадки вычисляем производные характеристики физических свойств, к которым относятся:

1) для песчаных грунтов – коэффициент пористости и степень влажности;

2) для пылеватых грунтов – число пластичности , показатель текучести, коэффициент пористости и степень влажности.

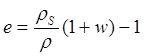

Коэффициент пористости следует определять по формуле:

,

,

где rs – плотность частиц; r - плотность грунта; w – природная влажность в долях единицы.

Степень влажности грунта следует определять по формуле

,

,

где rw –плотность воды, принимается равной 1г/см3;

Число пластичности для пылевато-глинистых грунтов следует определять по формуле:

![]() ,

,

где wL – влажность на границе текучести; wp – влажность на границе раскатывания, %;

Показатель текучести пылевато-глинистых грунтов следует определять по формуле:

![]()

,

,

В соответствии с геологическим разрезом, представленным на рисунке 1, выявлены следующие слои грунта:

1) Растительный слой

ρ=1,5 г/см3;

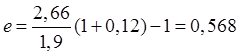

2) Песок мелкий

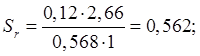

ρ=1,9 г/см3, ρs=2,66 г/см3, w=0,12;

; песок плотный;

; песок плотный;

песок влажный;

песок влажный;

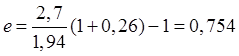

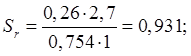

3) Суглинок

ρ=1,94 г/см3, ρs=2,7 г/см3, w=0,26; wL=30%; wP=20%;

;

;

![]() глина;

глина;

![]() суглинок мягкопластичный;

суглинок мягкопластичный;

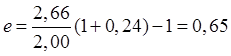

4) Песок средней крупности

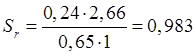

ρ=2,00 г/см3, ρs=2,66 г/см3, w=0,24;

, песок средней плотности;

, песок средней плотности;

песок насыщенный водой;

песок насыщенный водой;

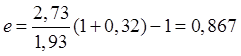

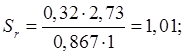

5) Глина

ρ=1,93 г/см3, ρs=2,73 г/см3, w=0,32;

wL=47%; wP=27%;

;

;

![]() глина;

глина;

![]() глина полутвердая;

глина полутвердая;

Рассчитанные

показатели сведены в таблицу 1.1, где так же указано наименование грунта в

соответствии с СТБ 943-2007.

Рассчитанные

показатели сведены в таблицу 1.1, где так же указано наименование грунта в

соответствии с СТБ 943-2007.

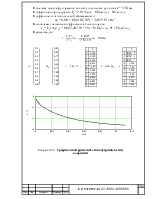

Таблица 1 – Характеристики физико-механических свойств грунтов строительной площадки

|

Номер слоя |

Из приложения к заданию |

Характеристики вычисляемые |

Наименование грунта по СТБ 943-2007 |

Из таблиц СНиП 2.02.01-83 |

||||||||||

|

Плотность частиц rS, г/см3 |

Плотность r, г/см3 |

Влажность W, в долях единицы |

Граница текучести WL, % |

граница раскатывания Wр, % |

Число пластичности Ip, % |

Показатель текучести IL |

Коэффициент пористости е |

Степень влажности Sr |

Угол внутреннего трения j, град. |

Удельное сцепление с, кПа |

Модуль деформации Е, МПа |

Расчетное сопротивление R0, кПа |

||

|

1 |

- |

1,5 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

Растительный слой |

- |

- |

- |

- |

|

2 |

2,66 |

1,90 |

0,12 |

0 |

0 |

- |

- |

0,568 |

0,562 |

Песок мелкий, плотный, влажный |

35,6 |

3,8 |

36,7 |

300 |

|

3 |

2,70 |

1,94 |

0,26 |

30 |

20 |

10 |

0,6 |

0,754 |

0,931 |

Суглинок мягкопластичный, непросадочный |

18 |

20 |

12,9 |

191 |

|

4 |

2,66 |

2,00 |

0,25 |

0 |

0 |

- |

- |

0,65 |

0,982 |

Песок средней крупности, средней плотности, насыщенный водой |

35 |

1 |

30 |

400 |

|

5 |

2,73 |

1,93 |

0,32 |

47 |

27 |

20 |

0,25 |

0,867 |

1,01 |

Глина полутвердая, непросадочная |

17,6 |

46,1 |

17,4 |

214 |

|

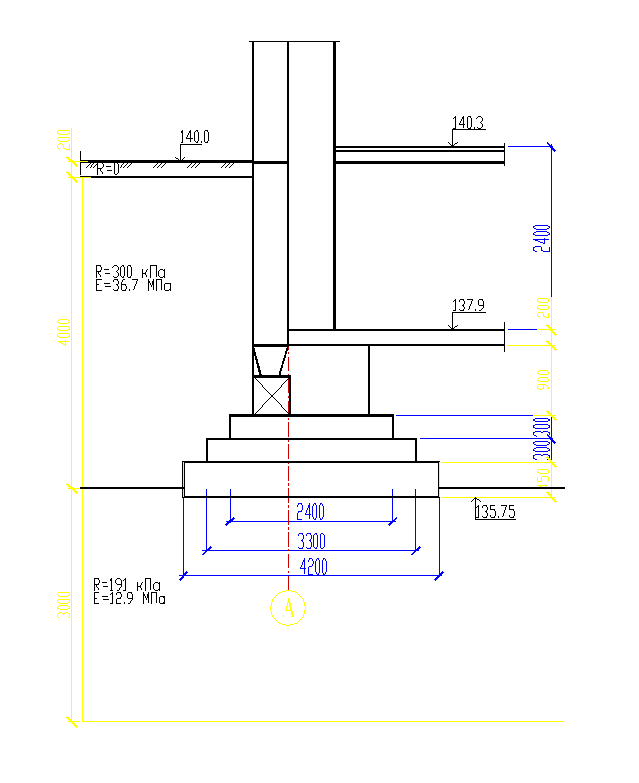

2. Фундаменты мелкого заложения

2. Фундаменты мелкого заложенияТип фундамента выбирается в зависимости от характера передачи нагрузки на фундамент: под стены здания обычно устраиваются ленточные фундаменты из сборных элементов, под сборные железобетонные колонны – отдельные фундаменты стаканного типа.

Глубина заложения фундамента зависит от многих факторов. Определяющими из них являются:

- инженерно-геологические и гидрологические условия площадки, и положение несущего слоя грунта;

- глубина промерзания грунта, если в основании залегают пучинистые грунты;

- конструктивные особенности подземной части здания.

Анализируя физико-механические свойства грунтов площадки строительства (табл. 1) видим, что 1-й, 2-й и 3-й слои грунта не могут быть использованы в качестве основания фундамента. Исходя из этого, глубина заложения фундамента должна отвечать условию

d ³ 4,2 м.

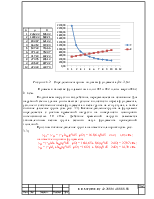

Расчетная глубина сезонного промерзания грунта df у фундамента определяется по формуле:

![]() ;

;

где kh - коэффициент, учитывающий влияние теплового режима здания на глубину промерзания промерзания грунта у фундамента колонн, в соответствии с табл. 5.3 [1]; принимаем температуру в подвале 15 °С - kh = 0,5;

dfn - нормативная глубина сезонного промерзания грунта, м; dfn = 1,9 м.

Тогда ![]()

В здании предусмотрен подвал с отметкой пола поверхности пола -2.800. При этом отметка подошвы фундамента принимается ниже отметки пола подвала не менее, чем на 0,4м.

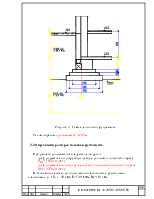

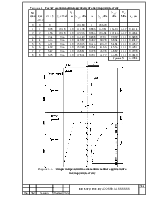

Определим глубину заложения фундамента с учётом размеров его элементов (см. рис. 2).

Рисунок 2 - Схема

ленточного фундамента

Рисунок 2 - Схема

ленточного фундамента

Таким образом, принимаем d = 4,65 м.

При расчете учитываются следующие нагрузки:

-

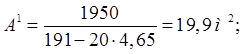

для фундамента под наружную стену с усилием в плоскости обреза

N0II = 1950 кН

(Ф1);

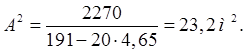

- для фундамента под внутреннею стену с усилием в плоскости обреза N0II = 2270 кН (Ф2);

В основании залегает суглинок мягкопластичный, с расчетными значениями: φ=18˚; с=20 кПа; E=12,9 МПа, R0=191 кПа.

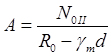

В порядке первого приближения площадь подошвы фундамента, А, определяется по формуле:

;

;

где N0II - расчетная нагрузка на фундамент в уровне его обреза, кН;

R0 - табличное значение расчетного сопротивления грунта, залегающего под подошвой фундамента, кПа;

γср - осредненное значение удельного веса материала фундамента грунта на его уступах, принимается равным 20 кН/м3;

d - глубина заложения фундамента от уровня планировки, м.

Тогда b1=4,4 м, b2=4,8 м

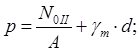

Примем в формуле определения площади подошвы фундамента значение расчетного сопротивления грунта R0равным среднему давлению под подошвой фундамента и представим эту формулу в виде:

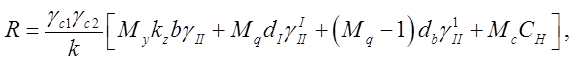

Величина расчетного сопротивления грунта под подошвой фундамента определяется по формуле:

где γс1, γс2 — коэффициенты условий работы, γс1=1,0; γс2=1,0.

k - коэффициент, принимаемый равным k =1,1, т.к. прочностные характеристики грунта приняты на основе статистических данных

Уважаемый посетитель!

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Ссылка на скачивание - внизу страницы.