2 Проектирование предпортальной выемки

2.1 Назначение основных конструктивных элементов

Глубина выемки определяется как разность отметки земли и проектной бровки основной площадки выемки:

![]()

где ![]() – отметки земли, м;

– отметки земли, м;

![]() – отметка проектной бровки, м;

– отметка проектной бровки, м;

![]()

где ![]() – отметка профильной бровки основной

площадки, м.

– отметка профильной бровки основной

площадки, м.

Так как р0 ˃ 80 кПа, то устраивается защитный слой толщиной 0,7 м.

![]()

![]()

Ширина основной площадки назначается по формуле

![]()

![]()

Ширина основной площадки назначается на 0,4 м меньше, так как устраивается защитный слой толщиной1 м:

Основная площадка проектируется горизонтальной.

Крутизна откосов назначается для грунтов в районе избыточного увлажнения и составляет 1:2.

Отвод атмосферных вод от выемки осуществляется с

помощью кюветов, размером 0,4![]() 0,6 и нагорной канавы, размером 0,8

0,6 и нагорной канавы, размером 0,8![]() 1,0.

1,0.

При этом дно и откосы канавы укреплены каменной наброской.

Предусматривается устройство закюветных полок шириной 2 м и уклоном 20 0/00 – 40 0/00 в сторону кювета.

Нагорная канава располагается с нагорной стороны выемки на расстоянии 9 м от бровки откоса.

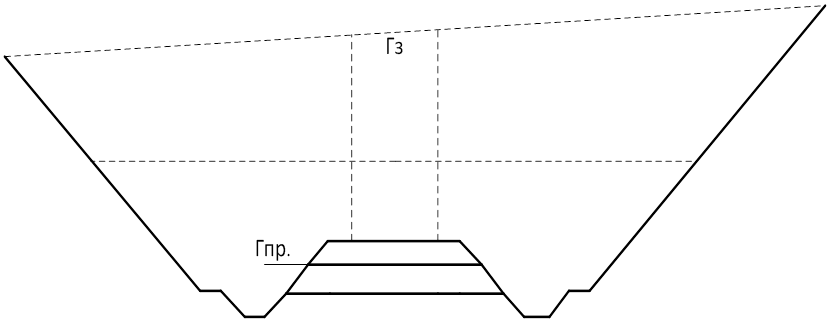

Рисунок 2.1 – Форма основной площадки выемки

Физико-механические характеристики грунтов верхнего слоя откоса и основания выемки приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1 – Физико-механические характеристики грунтов

|

Вид грунта |

Номер грунта |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Суглинок тяжелый пылеватый |

13б |

2,72 |

1,5 |

0,10 |

5 |

22 |

38 |

16 |

24 |

25 |

18 |

|

Суглинок тяжелый |

12б |

2,71 |

1,4 |

0,09 |

1 |

20 |

13 |

6 |

21 |

22 |

20 |

2.2 Расчет местной устойчивости откоса

Цель расчета – оценить возможность сплыва откосов принятой крутизны и предусмотреть в случае необходимости их уположение в сочетании с тем или иным способом защиты откосов от переувлажнения.

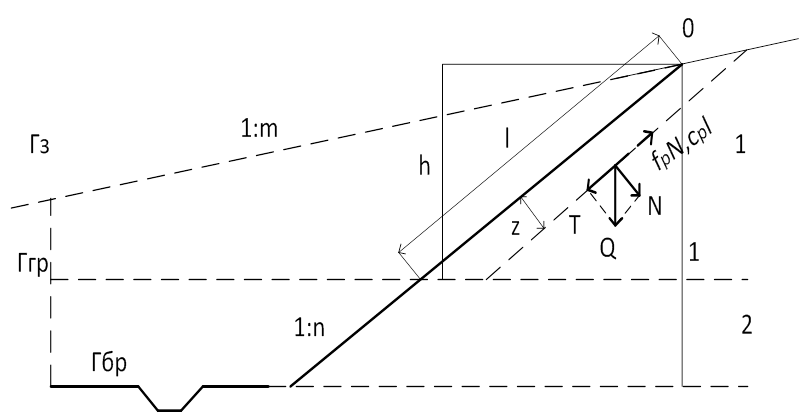

Расчетная схема приведена на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 – Расчетная схема к оценке местной устойчивости откоса выемки

Компрессионная кривая для верхнего слоя грунта приведена на рисунке 2.3.

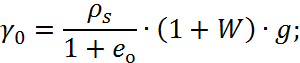

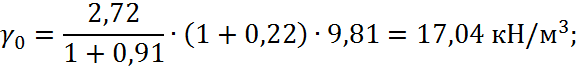

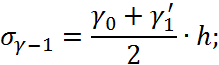

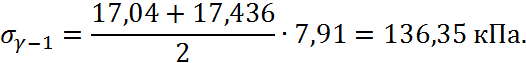

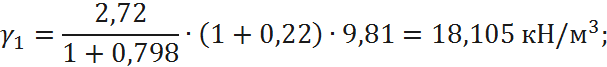

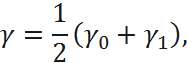

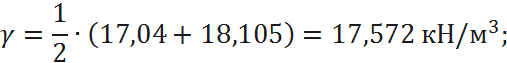

Удельный вес грунта в верхней части откоса

вычисляется как среднее значение ![]() и 1.

и 1.

В точке 0 ![]() = 0.

= 0.

По ветви нагрузки компрессионной кривой грунта

верхнего слоя (рисунок 2.2) при ![]() = 0 находим

= 0 находим ![]() = 0,910.

= 0,910.

Определяем величину ![]() :

:

В точке 1 по опыту проектирования ![]() .

.

![]()

Далее определяем ![]() :

:

По ветви нагрузки компрессионной кривой грунта

верхнего слоя (рисунок 2.2) при ![]() = 136,35 Па находим

= 136,35 Па находим ![]() = 0,798.

= 0,798.

Сплыв откоса, обычно происходит в период стаивания мерзлого слоя, когда снижается его прочность вследствие водонасыщения.

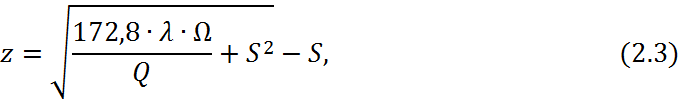

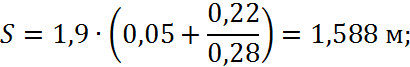

Сплыв происходит при приближении плоскости оттаивания к границе максимального сезонного промерзания, глубина которого определяется по формуле

где ![]() – коэффициент теплопроводности мерзлого

слоя, Вт/(м

– коэффициент теплопроводности мерзлого

слоя, Вт/(м![]() ̊С), который определяется по формуле

̊С), который определяется по формуле

![]()

где ![]() – коэффициент, зависящий от вида грунта,

для суглинка тяжелого пылеватого принимается равным 1,4;

– коэффициент, зависящий от вида грунта,

для суглинка тяжелого пылеватого принимается равным 1,4;

![]() – влажность грунта, доли;

– влажность грунта, доли;

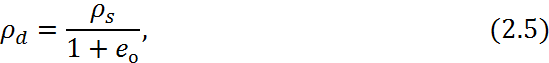

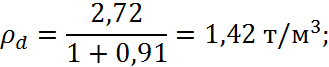

![]() – плотность сухого грунта, т/м3;

– плотность сухого грунта, т/м3;

![]()

![]() – суммаморозоградусосуток, равная 2040 ̊С

– суммаморозоградусосуток, равная 2040 ̊С![]() сут;

сут;

![]() – теплота оплавления льда, кДж/м3;

– теплота оплавления льда, кДж/м3;

![]()

![]()

где ![]() – удельная теплота плавления льда, равная

335 кДж/кг;

– удельная теплота плавления льда, равная

335 кДж/кг;

![]()

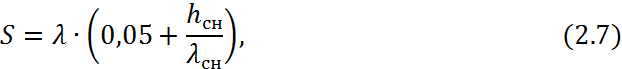

![]() – толщина слоя грунта, эквивалентного

термическому сопротивлению на поверхности, м;

– толщина слоя грунта, эквивалентного

термическому сопротивлению на поверхности, м;

где ![]() – средняя за зиму толщина снега на откосе,

м;

– средняя за зиму толщина снега на откосе,

м;

![]() – коэффициент теплопроводности снега,

равный 0,28 Вт/(м

– коэффициент теплопроводности снега,

равный 0,28 Вт/(м![]() ̊С).

̊С).

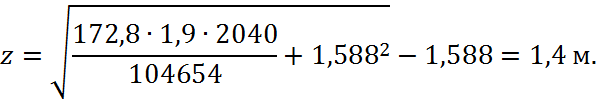

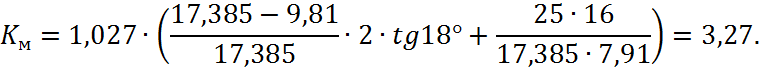

Коэффициент местной устойчивости определяется по формуле:

где![]() ,

, ![]() – удельный вес грунта и удельный вес воды,

кН/м3;

– удельный вес грунта и удельный вес воды,

кН/м3;

![]() – заложение откоса;

– заложение откоса;

![]() ,

, ![]() – расчетные прочностные характеристики

грунта при его оттаивании;

– расчетные прочностные характеристики

грунта при его оттаивании;

![]() ,

, ![]() – коэффициенты, принимаемые по номограмме

/4, рисунок 2.1/ в зависимости от крутизны откоса и отношения

– коэффициенты, принимаемые по номограмме

/4, рисунок 2.1/ в зависимости от крутизны откоса и отношения ![]() /

/![]() .

.

Местная устойчивость ![]() , тогда делается вывод о достаточной

местной устойчивости откосов выемки принятой крутизне, укрепление которых

выполняется традиционным способом посева многолетних трав по местному грунту.

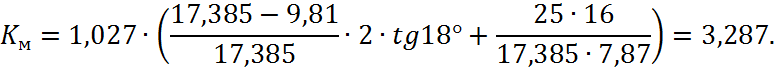

Эффективность принятого способа укрепления должна быть обоснована повторным

вычислением величины Км.

, тогда делается вывод о достаточной

местной устойчивости откосов выемки принятой крутизне, укрепление которых

выполняется традиционным способом посева многолетних трав по местному грунту.

Эффективность принятого способа укрепления должна быть обоснована повторным

вычислением величины Км.

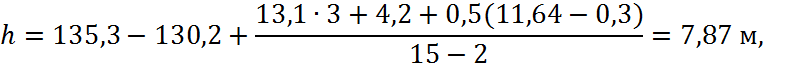

![]()

где L – расстояние, равное 4,2 м, при наличии закюветной полки шириной 2 м.

Так как ![]() , крутизна откосов удовлетворяет

требованиям устойчивости.

, крутизна откосов удовлетворяет

требованиям устойчивости.

2.3 Проектирование противопучинного устройства

На концевых участках выемок, где они сопрягаются с нулевыми местами, нередко возникают пучинные деформации.

Основными причинами образования пучин являются:

- высокая влажность;

- наличие пучинистых грунтов (супеси, суглинки, глины);

- сезонное промерзание

Наиболее распространенными способами борьбы с пучинами являются следующие:

1. Замена пучинистого грунта на дренирующий (устройство врезных подушек).

2. Теплоизоляция грунта покрытиями из пенополистирола.

2.3.1 Расчет глубины промерзания подрельсового основания

Расчет максимальной глубины промерзания основания выемки

![]() ведется по формуле

ведется по формуле

![]() ,

(2.10)

,

(2.10)

где, Mt – максимальная сумма абсолютных значений отрицательных температур с вероятностью превышения 1 раз в год,

do – эмпирический коэффициент, равный 0,23

![]() м

м

Уважаемый посетитель!

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Ссылка на скачивание - внизу страницы.