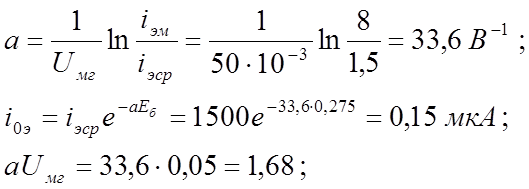

1. По статической характеристике iэ=f(uбэ) рис. 6(а) определяем рабочий участок, исходное положение рабочей точки (Еб, iэср), амплитуду Uмг и значение тока iэм, соответствующие границе нелинейного участка характеристики транзистора:

Еб = 0,275 В; Uмг = 50 мВ; iэср = 1,5 мА; iэм = 8 мА.

2. Определяем вспомогательные величины

I1(аUмг) = 1,15 (находится по таблицам функций Бесселя мнимого аргумента аUмг первого порядка)

3. Крутизна преобразования (при a = 0,97)

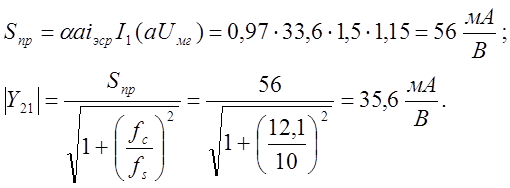

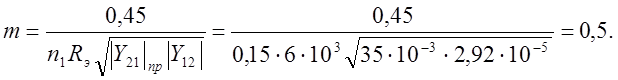

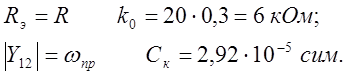

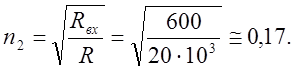

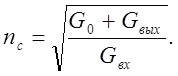

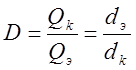

4. Найдём коэффициент трансформации со стороны смесителя из условия устойчивости:

Здесь

5. Коэффициент трансформации последнего контура ФСИ ко входу УПЧ

6. Коэффициент усиления смесителя

![]()

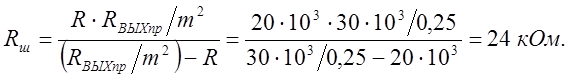

7. Найдём величину Rш первого контура ФСИ из условия того, чтобы филбтр со стороны смесителя был нагружен на сопртивление, равное волновому R

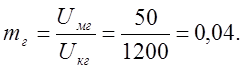

8. Коэффициент трансформации смесителя к контуру гетеродина

Далее производится расчёт элементов ФСИ по методике [3, с. 285…288; 4, с. 207…212; 14, с. 331…334] и расчёт режима смесителя (R1,R2,R3).

При ипользовании фильтра сосредоточенной избирательности последующие каскады тракта промежуточной частоты обеспечивают усиление. их полоса пропускания должна быть гораздо шире, чем в ФСИ, чтобы не ухудшить неравномерность усиления в заданной полосе пропускания приёмника в целом.

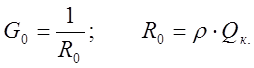

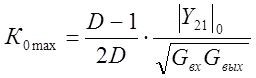

На выходе ФСИ рекомендуется ставить апериодический УПЧ на резисторах, затем резонансные каскады. Соединение резисторного и резонансного каскадов УПЧ образует каскодную схему типа ОЭ-ОЭ, устойчивый коэффициент усиления которой определяется по формуле:

Резуультирующий коэффициент усиления каскодной схемы, определяемый произведением (К1К2) должен быть меньше К0уст: К1К2 ≤ К0уст .

Последующие резонансные каскады УПЧ выполняют в трёх вариантах:

а) Из условия получения абсолютного максимума коэффициента усиления. Максимальный коэффициент усиления получается при полном включении контура со стороны активного элемента данного каскада (m=1) и согласовании со входом следующего каскада. Из условия согласования

Здесь

При этом резонансный коэффициент усиления

получается обычно больше устойчивого, поэтому необходима нейтрализация.

Эквивалентное (полное) затухание контура

![]()

Полоса пропускания П0,7 = f0dэ в таком режиме получается достаточно широкая.

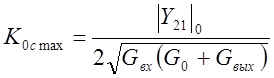

б) Максимум коэффициента усиления при заданной полосе пропускания получается при выборе m и n по формулам:

где

- коэффициент

шунтирования контура. Коэффициент усиления при этом

- коэффициент

шунтирования контура. Коэффициент усиления при этом

может оказаться больше устойчивого, тогда требуется нейтрализация.

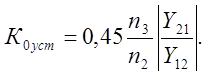

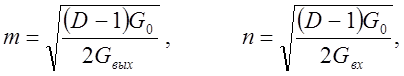

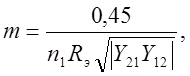

в) Если рпименение нейтрализации нежелательно и есть запас по усилению, то можно выбрать m из условия устойчивости

а n2 из условия заданного шунтирования контура

![]()

при этом

![]()

Последний каскад УПЧ, работающий на детектор, лучше рассчитывать после расчёта детектора, когда известно входное сопротивление детектора.

В заключение производится расчёт элементов цепей питания и стабилизация режима.

В настоящее время детекторы АМ сигналов строят как на диодах, так и на транзисторах [1, гл. 8; 2, гл. 9; 3, гл. 9]. Предпочтение отдаётся диоидным детекторам, т.к. они обладают гораздо большим динамическим диапазоном уровней. При напряжении на входе диодного детектора Uмд ≥ 1. В расчёте можно производить по методике детектора “сильных” сигналов, т. е. используя линейно-ломаную аппроксимацию вольт-амперной характеристики диодов. При такой аппроксимации по реальной характеристике диода определяют крутизну прямой (S) и обратной (Sобр) ветви, которые используют для расчёта. Для уменьшения нелинейных искажений вследствие влияния относительного малого входного сопротивления усилителя низкой частоты (Rунч) на биполярном транзисторе рекомендуется схема с разделённой нагрузкой (рис. 8) или применение в первом каскаде УНЧ полевого транзистора.

Уважаемый посетитель!

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Ссылка на скачивание - внизу страницы.