![]() -

протяженность интервала;

-

протяженность интервала;

![]() - из

профиля интервала (рис 5.).

- из

профиля интервала (рис 5.).

![]() определяем

по графику рис. 9.13 [3, стр.239] при:

определяем

по графику рис. 9.13 [3, стр.239] при:

, (16)

, (16)

где  –

получаем графически из профиля интервала (рис. 5.) путем переноса

–

получаем графически из профиля интервала (рис. 5.) путем переноса ![]() в начало шкалы

в начало шкалы ![]() .

.

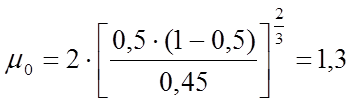

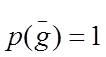

При ![]() и

и ![]() определяем

определяем ![]() .

.

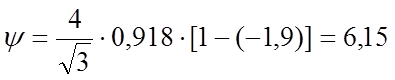

Рассчитываем:

По графику рис. 9.44 [3, стр.277] определяем долю времени замираний из-за экранирующего действия препятствий:

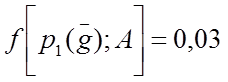

![]()

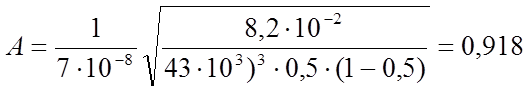

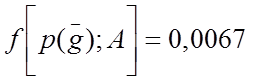

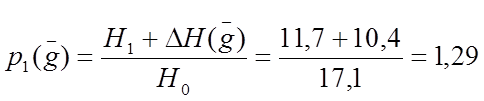

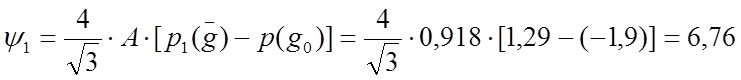

Вероятность того, что множитель

ослабления будет меньше ![]() за счет интерференции

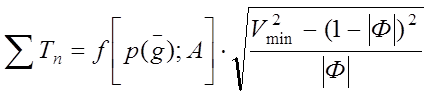

прямой и отраженной волны, определяем по формуле:

за счет интерференции

прямой и отраженной волны, определяем по формуле:

, (17)

, (17)

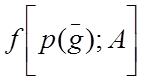

где  определяем

по графику рис. 9.50 [3, стр.283];

определяем

по графику рис. 9.50 [3, стр.283];

![]() –

согласно «Методическим указаниям»;

–

согласно «Методическим указаниям»;

![]() – из п.

4.4.

– из п.

4.4.

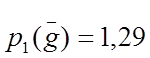

При  и

и ![]() определяем:

определяем:  .

.

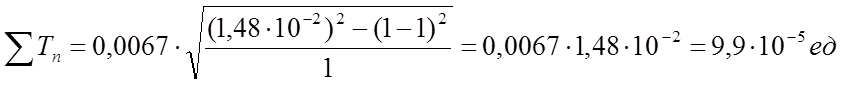

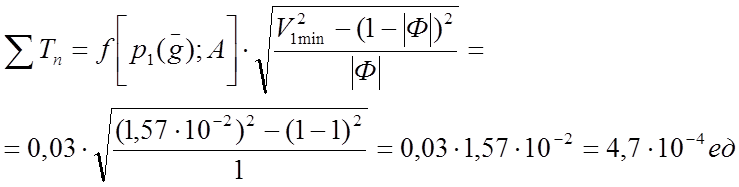

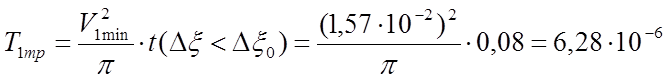

Вычисляем:

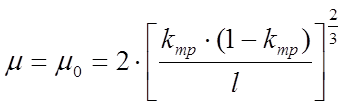

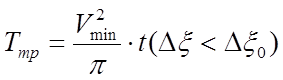

Вероятность того, что множитель

ослабления будет меньше ![]() за счет интерференции

прямой и отраженной от тропосферы волны, определяем по формуле:

за счет интерференции

прямой и отраженной от тропосферы волны, определяем по формуле:

, (18)

, (18)

где ![]() –

вероятность существования в тропосфере слоев с достаточно большими отрицательными

значениями

–

вероятность существования в тропосфере слоев с достаточно большими отрицательными

значениями ![]() ;

;

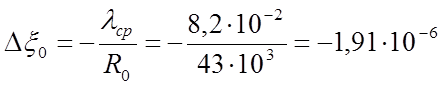

![]() –

критическая величина скачка диэлектрической проницаемости в слое, при которой

коэффициент отражения близок к единице:

–

критическая величина скачка диэлектрической проницаемости в слое, при которой

коэффициент отражения близок к единице:

По графику рис. 9.47 [3, стр.280]

находим ![]()

Вычисляем:

![]()

Согласно «Методическим указаниям»

поглощение и рассеивание радиоволн в осадках ![]() в

курсовом проекте не учитывается ввиду малого значения данной величины.

в

курсовом проекте не учитывается ввиду малого значения данной величины.

Разрабатываемая линия передачи состоит

из одной секции при количестве интервалов ![]() . Без

резервирования доля замираний на секции составит:

. Без

резервирования доля замираний на секции составит:

![]() ,

, ![]()

Общая доля времени замираний на РРЛ:

![]()

В аппаратуре Р-6002М предусмотрено поучастковое резервирование по схеме «2+1» с коммутацией по концам секций (на ОРС или УРС).

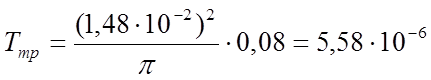

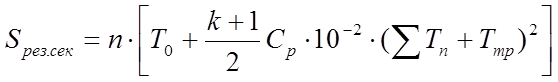

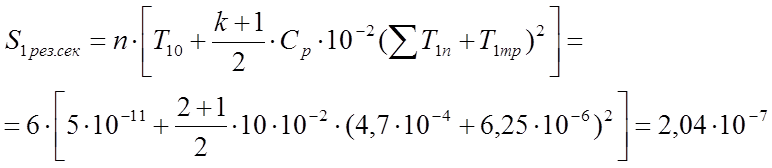

Рассчитываем долю замираний при использовании резервирования:

, (19)

, (19)

где ![]() –

эмпирический расчетный коэффициент:

–

эмпирический расчетный коэффициент:

![]() –

количество рабочих стволов.

–

количество рабочих стволов.

Вычисляем:

Повторяем расчеты устойчивости связи на

магистрали п. 4.2 – 4.6, изменяя высоты подвеса антенн через 5 м.

Рассчитанные высоты антенн ![]() , поэтому рассчитываем

устойчивость связи при высотах антенн h=18,7; 28,7; 33,7; 38,7; 43,7 м.

, поэтому рассчитываем

устойчивость связи при высотах антенн h=18,7; 28,7; 33,7; 38,7; 43,7 м.

Расчеты производим в

последовательности и по формулам, указанным ниже. В качестве примера приведены

расчеты для высот подвеса антенн ![]()

Последовательность расчетов:

- по п. 4.2.

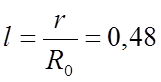

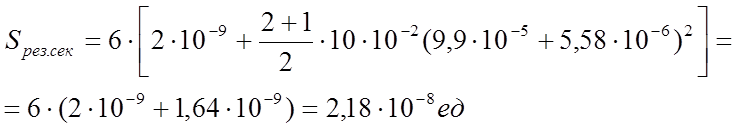

Значение просвета H находим по формуле:

![]()

Величина относительного просвета:

- по п. 4.3.

Затухание антенно-фидерного тракта:

![]()

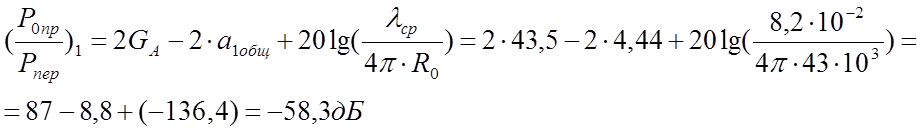

- по п. 4.4.

Постоянные потери в тракте распространения:

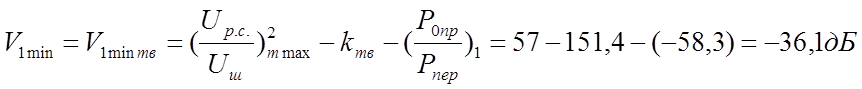

Минимально-допустимый множитель ослабления:

Минимально-допустимый множитель ослабления:

или

или ![]()

- по п. 4.5.1.

Значение параметра ![]() :

:

По графику рис. 9.44 [3, стр.277] определяем долю времени замираний из-за экранирующего действия препятствий:

![]()

- по п. 4.5.2.

При  и

и

![]() определяем по графику рис. 9.50 [3,

стр.283]:

определяем по графику рис. 9.50 [3,

стр.283]:  .

.

Вероятность того, что

множитель ослабления будет меньше ![]() за счет интерференции

прямой и отраженной волны, определяем по формуле:

за счет интерференции

прямой и отраженной волны, определяем по формуле:

- по п. 4.5.3.

Вероятность того, что

множитель ослабления будет меньше ![]() за счет интерференции

за счет интерференции

прямой и отраженной от тропосферы волны, определяем по формуле:

- по п. 4.5.4.

Суммарная вероятность времени замираний:

![]()

- по п. 4.6.

Доля замираний на секции без резервирования:

![]()

Общая доля времени замираний на РРЛ без резервирования:

![]()

Доля замираний при использовании резервирования:

Уважаемый посетитель!

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Ссылка на скачивание - внизу страницы.