параметры трансформации

Социальное измерение

-

«исчезновение социального» и симуляция

-

общество переориентируется с производства материальных вещей на производство нематериальных знаков

-

Социальное пространство западных обществ описывается с помощью понятия «симуляция»

«симулякр»

-

от лат. simulacrum, idola, phantasma

-

«видимость», «подобие»

-

понятие восходит к Платону, согласно которому имеется идеальная модель-оригинал (эйдос), по отношению к которой возможны верные или неверные подражания-симулякры

«симулякр» (Ж. Бодрийар)

-

понятие подчеркивает творческую природу человека – творчество образов, далеких от подобия вещей и выражающих состояние души человека (надежды, страхи и способы видения и др.)

-

современная реальность носит симулятивный характер

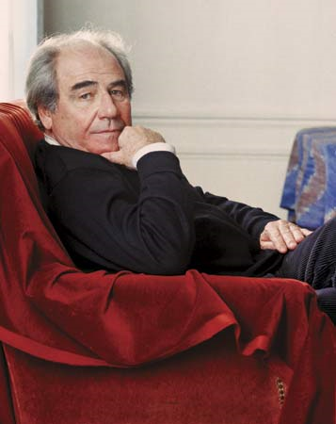

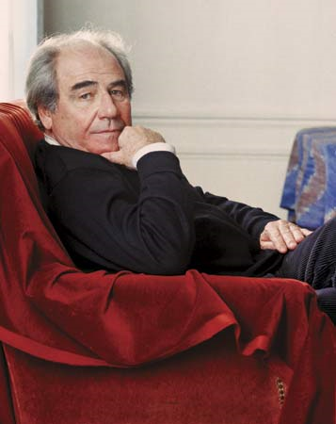

Бодрийар (Baudrillard) Жан (р. 1929)

-

франц. социолог и философ

-

профессор социологии в Парижском ун-те

-

работы:

-

«Система вещей»,

-

«О соблазне»,

-

«О совращении» и др.

Эстетическое измерение

-

отсутствие идейного (политического, культурного) «кредо»

-

принципиальный эклектизм (смешение стилей, направлений)

-

рефлективность

-

стирание различие между «высокой» и «массовой» культурой

Интеллектуальное измерение

-

выдвигается тезис: «Всякое знание есть в конечном итоге наррация»

-

наррация – (от франц. – повествование, рассказ)

-

отказ от метанарраций

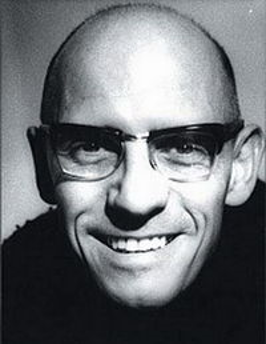

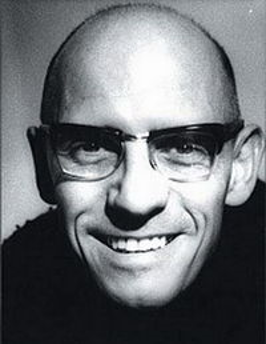

Фуко (Foucault) Мишель (1926-1984)

-

франц. философ, историк культуры

-

Преподавал в ун-тах Парижа, Гамбурга, Варшавы и др.

-

работы:

-

«Слова и вещи: Археология гуманитарных наук»,

-

«Археология знания»,

-

«История безумия в классическую эпоху»

«Археология знания»

-

новый подход к истории, предполагающий отказ от идей кумулятивного развития знания (прогресс познания через накопления фактов), в основе которого лежит идея надежного наблюдателя (трансцендентального субъекта)

-

предмет археологии не натуралистические вещи и не познающий субъект, а способы «построения» предметов познания и социальной практики

«Археология знания»

-

содержит понятие «эпистема» - общие поля мыслительных возможностей той или иной эпохи, в основе которых лежит определенный тип знаковой связи, соотношение «слов» и «вещей»

-

выделяет три эпистемы в европейской культуре Нового времени:

-

Ренессансная («тождество»)

-

Классический рационализм (опосредует мышлением)

-

Конец 18 века (опосредует социальные практики)

«Безумие и цивилизация»

-

археология знания в сфере психиатрии (понятие «безумие»)

-

критикует идею гуманитарного прогресса в медицине

-

развитие медицины есть процесс возрастания способности здравомыслящих людей и их агентов (врачей, психологов и психиатров) угнетать сумасшедших

-

современная эпоха характеризуется наиболее репрессивными формами контроля (замена внешнего внутренним)

-

медицина рассматривается как «предтеча» гуманитарных наук

«Рождение клиники»

-

до 19 века медицина была наукой о классификации (упорядоченной системе) болезней

-

с 19 в. заболевания начинают исследоваться не только в индивидуальной, но и коллективных формах (эпидемии)

-

одновременное медицина распространяться на здоровых людей в виде профилактики заболеваний

-

принятое в медицине нормативное разделение здоровых и больных было перенесено в гуманитарные науки

-

«великим прорывом» в западной медицине стало возникновение клиники

-

Предметом научного знания и практики стала не сущность заболевания, а люди (т.е. произошло изменение эпистем)

«Дисциплина и наказание» («Надзор и наказание»)

-

рассматривает период между 1757-1830гг., когда пытки заключенных были заменены контролем тюремных правил

-

критикует представление о гуманизации обращения с преступниками

-

наказание становиться более рационализированным (переход от наказания тела к наказанию души, система наказаний становится все более регулярной, эффективной)

Понятие «дискурс»

-

(от греч. – путь, изложение, рассказ; лат. discoursus – беседа, аргумент, разговор; франц. discourse - речь)

-

многозначное понятие:

-

в классической философии – характеристика последовательного перехода от одного дискретного шага к другому и развертывание мышления в понятиях и суждениях, в противоположность интуитивному схватыванию целого

«дискурс» (М. Фуко)

-

характеристика особой ментальности или идеологии, которые выражены в тексте (разговор, диалог, письмо и др.) обладающем связностью и целостностью и погруженном в жизнь, в социокультурный, социально-психологический и др. контексты

-

понятие требующее соответствующего определения: «политический», «научный», «философский» дискурс (включая исторический аспект, например, «советский политический дискурс»)

«генеалогия власти»

-

Фуко выделяет три инструмента дисциплинарной власти:

-

иерархическое наблюдение за тем, что контролируется;

-

способность выносить нормализирующие приговоры и наказывать тех, кто нарушает нормы;

-

использование результатов наблюдения за людьми и вынесение относительно их нормализирующих приговоров

-

дисциплинарная власть имеет положительные последствия (церковь, армия, промышленность) и отрицательные (образование, медицина, семья)