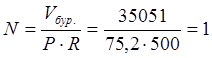

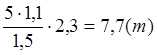

Определим глубину скважины:

![]() .

.

Определим допустимую величину заряда в скважине:

![]() .

.

Проверяем

![]() -

верно.

-

верно.

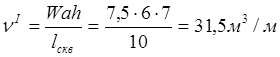

Определим выход горной массы с одного метра скважины первого ряда:

.

.

Определим выход горной массы с одного метра скважины второго ряда:

.

.

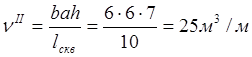

Определим число рядов скважин:

рядов,

где

рядов,

где

![]() -

ширина добычной заходки,

-

ширина добычной заходки, ![]() ;

; ![]() ширина заходок вскрышной и отвальной

соответственно.

ширина заходок вскрышной и отвальной

соответственно.

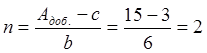

Тогда средневзвешенный выход горной массы:

.

.

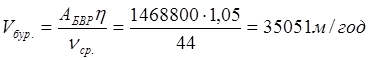

Определим необходимое количество станков:

станок,

где

станок,

где

-

необходимый объем буровзрывных работ;

-

необходимый объем буровзрывных работ;

![]() 1,05

– 1,1 – коэффициент потерь скважин;

1,05

– 1,1 – коэффициент потерь скважин;

![]() -годовой объем пород,

подлежащих взрыванию;

-годовой объем пород,

подлежащих взрыванию;

![]() -

скорость подвигания добычного забоя; P=75,2м/см – производительность бурового станка за смену; R=500см/год – число рабочих смен в

году.

-

скорость подвигания добычного забоя; P=75,2м/см – производительность бурового станка за смену; R=500см/год – число рабочих смен в

году.

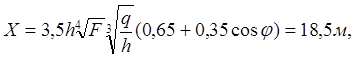

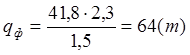

Определим ширину взорванного уступа:

![]() ,

где

,

где

где

где

![]() град.

град.

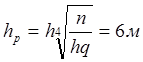

Определим высоту развала:

.

.

4.Расчет выемочно-погрузочных работ одноковшовыми экскаваторами механическими лопатами.

Механические лопаты находят применение при отработке всех типов горных пород, обладают высоким усилием копания, прочностью конструкции и рабочего оборудования, большим диапазоном рабочих параметров. Основная особенность мехлопат – цикличность. На черпание затрачивается всего 20 – 30% общего времени рабочего цикла.

Экскаватор выбираем из условия ![]() . Выбираем экскаватор

. Выбираем экскаватор

ЭКГ – 5А. Технические характеристики экскаватора приведены ниже.

|

Показатели |

ЭКГ – 5А |

|

Вместимость ковша, м3 |

5 |

|

Радиус копания на уровне стояния, м |

9 |

|

Наибольшая высота копания, м |

10,3 |

|

Время цикла, с |

40 |

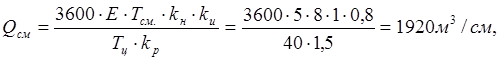

Определим сменную производительность мехлопаты:

где

где

E=5 м3 – вместимость ковша мехлопаты;

![]() =8

часов – продолжительность смены;

=8

часов – продолжительность смены;

![]() =0,7

– 1,05 – коэффициент наполнения ковша;

=0,7

– 1,05 – коэффициент наполнения ковша;

![]() =0,7

– 0,8 – коэффициент использования экскаватора во времени;

=0,7

– 0,8 – коэффициент использования экскаватора во времени;

![]() =40с

– продолжительность цикла экскаватора.

=40с

– продолжительность цикла экскаватора.

Определим годовую производительность мехлопаты:

![]() ,

где

,

где

![]() =765см/год

- число рабочих смен экскаватора в год (принято для северных районов).

=765см/год

- число рабочих смен экскаватора в год (принято для северных районов).

Ширина добычной заходки: ![]() ,

,

Где ![]() радиус

копания на уровне стояния экскаватора ЭКГ-5А

радиус

копания на уровне стояния экскаватора ЭКГ-5А

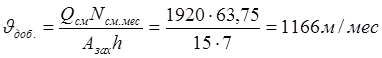

Тогда скорость подвигания добычного забоя:

,

где

,

где

![]() =63,75см/мес

– число рабочих смен экскаватора в месяц.

=63,75см/мес

– число рабочих смен экскаватора в месяц.

Скорость подвигания вскрышного забоя

должна быть равна или превышать скорость подвигания добычного забоя, т. е. ![]() - верно.

- верно.

5. Определение запасов карьера.

Объем полезного ископаемого заключенного в карьере:

![]() ,

где

,

где

![]() =1350м

– ширина карьерного поля;

=1350м

– ширина карьерного поля;

![]() =2500м

– длина карьерного поля.

=2500м

– длина карьерного поля.

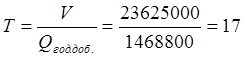

Определим срок службы карьера:

лет.

лет.

![]()

6. Транспортирование горной массы.

Исходя из того, что дальность транспортирования полезного ископаемого составляет 6,5 км, выбираем железнодорожный транспорт.

а) Определяем тип думпкара:

Так как ![]() тип думпкара ВС-85.

тип думпкара ВС-85.

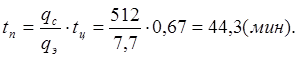

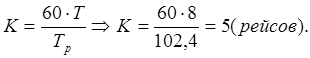

б) Расчет времени рейса локомотив - состава:

Вычислим время рейса по

формуле: ![]() .

.

1)  -время

погрузки, где

-время

погрузки, где ![]() - действительная масса

породы в составе;

- действительная масса

породы в составе;![]() - действительная масса

породы в ковше экскаватора,

- действительная масса

породы в ковше экскаватора,

![]() время

цикла ЭКГ –5А.

время

цикла ЭКГ –5А.

![]() ,

где

,

где ![]() - действительная масса породы в

одном думпкаре;

- действительная масса породы в

одном думпкаре;

n = 8 – количество вагонов в составе.

![]()

,

где

,

где![]() м3 – фактический объём

груза;

м3 – фактический объём

груза;

![]() объемный

вес породы.

объемный

вес породы.

![]() -коэффициент

наполнения.

-коэффициент

наполнения. ![]() = 1,1.

= 1,1.

![]() коэффициент

разрыхления.

коэффициент

разрыхления. ![]() = (1,05 – 2) = 1,5.

= (1,05 – 2) = 1,5.

;

;

![]() =

=

;

;

![]() =

= ;

;

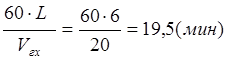

2) время груженого хода:

![]() =

=

, где Vгх

– скорость груженого хода. Vгх=20(км/ч);

, где Vгх

– скорость груженого хода. Vгх=20(км/ч);

L = 6 км – средневзвешенная длина транспортирования.

![]() =

=

;

;

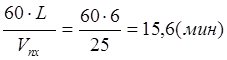

3) время порожнего хода:

![]() =

=  , гдеVпз –скорость порожнего хода. Vпх=25(км/ч);

, гдеVпз –скорость порожнего хода. Vпх=25(км/ч);

![]() =

=  ;

;

4) время разгрузки:

![]() =

=

![]() ,

, ![]() -

время разгрузки одного думпкара, зависящее от времени года. На карьере время

года – лето,

-

время разгрузки одного думпкара, зависящее от времени года. На карьере время

года – лето, ![]() = (1,5-2,0)мин. = 2 мин.

= (1,5-2,0)мин. = 2 мин.

![]() =

2·8 = 16 мин.

=

2·8 = 16 мин.

5) время ожидания:

![]() =

(5-10) мин. = 7 мин.

=

(5-10) мин. = 7 мин.

Таким образом, ![]() 44,3+19,5+15,6+16+7=102,4мин.

44,3+19,5+15,6+16+7=102,4мин.

![]()

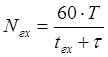

д). Пропускная способность в смену для двухпутных линий:

;

где T – время, за которое исчисляется пропускная

способность,

;

где T – время, за которое исчисляется пропускная

способность,

T=6-7 часов для смены, τ – стационарный интервал необходимый для выполнения операций по приему, отправлению и пропуску поездов (при полуавтоматической связи)

![]() мин =3 мин.

мин =3 мин.

.

. ,

где

,

где ![]() - производительность состава

- производительность состава

ж). Рабочий парк составов:

![]() ,(л.с.),

N – число экскаваторов на карьере.

,(л.с.),

N – число экскаваторов на карьере.

![]()

![]() =

3 (л.с.), где Кр =1,25-1,3 – коэффициент резерва.

=

3 (л.с.), где Кр =1,25-1,3 – коэффициент резерва.

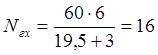

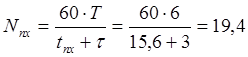

и). Определяем провозную способность в смену:

![]() ,

,

![]() т/см.

т/см.

При открытой разработке месторождений происходят нарушения земной поверхности это сопровождается образованием в земной поверхности выемок и котлованов внушительных размеров в глубину и в плане. Большие площади поверхности занимаются отвалами. Эти нарушения земной поверхности свидетельствуют о чрезвычайной важности мероприятий по восстановлению нарушенных земель (рекультивации).

Рекультивация – это восстановление нарушенных промышленностью земельных площадей с целью их использования в других отраслях хозяйства.

Основными направлениями рекультивации являются сельскохозяйственное, природоохранное, водохозяйственное, строительное.

При рекулитивации в сельскохозяйственном направлении земли используются для разведения садов, выращивания с/х культур, разведения пастбищ и сенокосных угодий.

При лесохозяйственном использовании восстановленных земель создаются лесонасождения, а также лесов деловой древесины.

Природоохранное направление – это создание зон отдыха, озеленение отвалов.

Восстановление земель в водохозяйственных целях предусматривает создание водохранилищ для разведения рыбы, а также водоплавающей птицы.

Часто нарушенные земли при восстановлении используются для жилищного и промышленного строительства и спортивных сооружений.

Из перечисленных направлений восстановления нарушенных земель предпочтение должно отдаваться рекультивации под сельское хозяйство.

Горнотехническая рекультивация.

Полное восстановление земель осуществляется, как. правило, в процессе горнотехнической и биологической рекультивации.

Горнотехническая рекультивация, исходя из приведенных форм нарушения земной поверхности при открытых горных разработках, включает целый комплекс мероприятий, направленных на подготовку биологической рекультивации земель и их последующего целевого использования в хозяйстве. Содержание и последовательность выполнения мероприятий следующая:

-снятие почвенно-растительного слоя на площади будущего карьера и на площадях, отведенных под внешние отвалы, его транспортирование и складирование в удобных для последующего использования местах;

формирование откосов отвалов и бортов карьеров в соответствии с последующим использованием;

-планировочные работы на сформированных поверхностях;

-транспортирование со склада и нанесение почвенно-растительного слоя на сформированные и спланированные поверхности (землевание);

-строительство дорог целевого назначения, мелиорация,

-устройство специальных гидротехнических сооружений при необходимости.

Уважаемый посетитель!

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Ссылка на скачивание - внизу страницы.