Содержание лекции: Система дифференциальных уравнений конвективного теплообмена. Пример системы уравнений конвективного теплообмена.

Уравнение теплоотдачи. Так

как у поверхности твердого тела имеется тонкий слой неподвижной жидкости, то

для этого слоя можно использовать закон Фурье:  . От стенки к жидкости тепло передается

в процессе теплоотдачи и справедлив закон Ньютона-Рихмана:

. От стенки к жидкости тепло передается

в процессе теплоотдачи и справедлив закон Ньютона-Рихмана: ![]() . В стационарном случае эти тепловые потоки

равны, отсюда выражаем коэффициент теплоотдачи:

. В стационарном случае эти тепловые потоки

равны, отсюда выражаем коэффициент теплоотдачи:

. (13.1)

. (13.1)

Уравнение (13.1) называется

уравнением теплоотдачи. Для его решения необходимо знать распределение температуры.

Уравнение (13.1) называется

уравнением теплоотдачи. Для его решения необходимо знать распределение температуры.

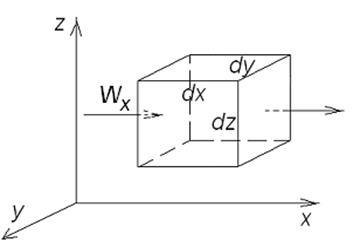

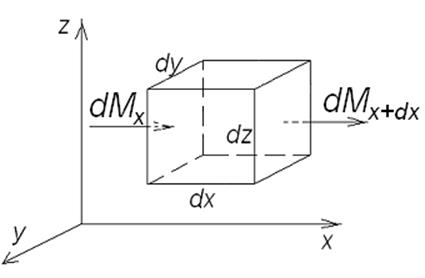

Уравнение энергии. Рассмотрим

элементарный объем ![]() (рис. 13.1).

Вывод уравнения энергии аналогичен выводу уравнения теплопроводности (2.6) в

случае отсутствия внутренних источников тепла. Отличия заключаются в том, что

здесь вместо частной производной по времени в левой части уравнения стоит

субстанциональная производная: Рис.

13.1

(рис. 13.1).

Вывод уравнения энергии аналогичен выводу уравнения теплопроводности (2.6) в

случае отсутствия внутренних источников тепла. Отличия заключаются в том, что

здесь вместо частной производной по времени в левой части уравнения стоит

субстанциональная производная: Рис.

13.1

, в которой первое слагаемое отвечает за локальное изменение

температуры во времени в какой-либо точке, а три остальных соответствуют

изменению температуры при переходе от одной точки к другой.

, в которой первое слагаемое отвечает за локальное изменение

температуры во времени в какой-либо точке, а три остальных соответствуют

изменению температуры при переходе от одной точки к другой.

Тогда уравнение энергии можно записать как:

. (13.2)

. (13.2)

Для решения уравнения энергии необходимо распределение скорости.

Уравнение движения основано на втором законе Ньютона: сумма сил элементарного жидкого объема

равна произведению его массы на ускорение. Рассмотрим одномерное движение вдоль

оси х (см. рис. 13.1); тогда для силы инерции, приходящейся на единицу объема, запишем:  . Так

как на объем действуют три вида сил: объемные (массовые)

. Так

как на объем действуют три вида сил: объемные (массовые) ![]() , поверхностные

, поверхностные

и вязкие

и вязкие  , то уравнение одномерного движения вдоль оси х будет

иметь вид:

, то уравнение одномерного движения вдоль оси х будет

иметь вид:

.

.

Если движение происходит во всех направлениях, то описание усложняется. В общем случае трехмерного движения несжимаемой жидкости поле скоростей описывается тремя уравнениями движения, каждое соответственно в проекциях сил на оси x, y и z:

,

,

,

,

.

.

Эти уравнения называют уравнениями Навье-Стокса, все они имеют размерность силы, отнесенной к единице объема.

В общем случае скорость изменяется по координатам и во времени, а субстанциональные производные для скоростей будут иметь вид:

, здесь

i = x, y, z,

а первые слагаемые субстанциональных производных характеризуют изменение

скорости во времени в какой-либо точке жидкости, т.е. локальное изменение

скорости; остальные три слагаемых в правых частях – изменение скорости при переходе

от точки к точке.

, здесь

i = x, y, z,

а первые слагаемые субстанциональных производных характеризуют изменение

скорости во времени в какой-либо точке жидкости, т.е. локальное изменение

скорости; остальные три слагаемых в правых частях – изменение скорости при переходе

от точки к точке.

Используя векторную форму записи, получаем уравнение:

, в

котором не учитывается зависимость физических параметров от температуры, в

частности плотности, хотя свободное движение жидкости как раз и характеризуется

разностью плотностей. Чтобы уравнения движения описывали свободное движение,

нужно учесть изменение плотности.

, в

котором не учитывается зависимость физических параметров от температуры, в

частности плотности, хотя свободное движение жидкости как раз и характеризуется

разностью плотностей. Чтобы уравнения движения описывали свободное движение,

нужно учесть изменение плотности.

Так как в настоящее время нет универсального уравнения

вида ![]() , то будем

использовать приближение температурного коэффициента объемного расширения,

который будем считать постоянной величиной (это условие сравнительно хорошо

выполняется для газов и хуже для капельных жидкостей)

, то будем

использовать приближение температурного коэффициента объемного расширения,

который будем считать постоянной величиной (это условие сравнительно хорошо

выполняется для газов и хуже для капельных жидкостей)  , где

, где ![]() – температурный напор, r соответствует температуре t, r0 – температуре t0; тогда

– температурный напор, r соответствует температуре t, r0 – температуре t0; тогда ![]() ,

подставим это выражение в векторное уравнение движения:

,

подставим это выражение в векторное уравнение движения:

.

.

Рассмотрим первое слагаемое в правой части полученного

уравнения ![]() , которое есть алгебраическая сумма силы тяжести r0g и

подъемной силы r0gbu. Для многих задач можно ограничиться только учетом

подъемных сил rgbu (здесь r –

фиксированное значение плотности). Если при этом считать плотность постоянной,

получаем уравнение движения для несжимаемой жидкости:

, которое есть алгебраическая сумма силы тяжести r0g и

подъемной силы r0gbu. Для многих задач можно ограничиться только учетом

подъемных сил rgbu (здесь r –

фиксированное значение плотности). Если при этом считать плотность постоянной,

получаем уравнение движения для несжимаемой жидкости:

(13.3)

(13.3)

Так как в уравнение движения (13.3) входит еще одна неизвестная величина – плотность, то система уравнений по-прежнему не является замкнутой. Необходимо добавить еще одно уравнение, характеризующее изменение массы жидкости.

Уравнение неразрывности (сплошности). Выделим в потоке движущейся жидкости неподвижный

элементарный объем dv и посчитаем массу протекающей через него жидкости

(рис. 13.2).

Уравнение неразрывности (сплошности). Выделим в потоке движущейся жидкости неподвижный

элементарный объем dv и посчитаем массу протекающей через него жидкости

(рис. 13.2).

В направлении оси x в параллелепипед втекает масса жидкости:

Уважаемый посетитель!

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Ссылка на скачивание - внизу страницы.