ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 2

Определение давления и проверка прочности грунта на подошве жесткого ленточного фундамента

Задание.

I. По исходным данным своего варианта (табл. 1.1) рассчитать коэффициент пористости грунта ε, степень влажности Iw и показатель консистенции IL (для глинистых грунтов).

II. Пользуясь рассчитанными характеристиками, по таблице СНиП 2.02.01-83* (табл. 1-9 приложения) определить вид грунта, его состояние и нормативные прочностные и деформационные характеристики: сцепление cn, угол внутреннего трения φn, модуль общей деформации Еo и условное расчетное давление Ro.

III. По заданной нагрузке и условному расчетному давлению, пренебрегая эксцентриситетом силы, рассчитать ширину подошвы фундамента. С учетом эксцентриситета нагрузки рассчитать распределение давления по подошве жесткого фундамента, проверить прочность грунта под наиболее нагруженным краем подошвы по начальному критическому давлению и оценить глубину развития области предельного напряженного состояния.

Последовательность выполнения:

1. Рассчитываются коэффициент пористости в условиях природного сложения и влажности по формуле

(1.1)

(1.1)

и степень влажности грунта:

,

(1.2)

,

(1.2)

где γS – удельный вес частиц грунта, кН/м3;

γ – удельный вес природного грунта, кН/м3;

W – естественная влажность;

γB – удельный вес воды, принимаемый 10 кН/м3.

Для глинистых грунтов рассчитывается число пластичности по формуле

![]() (1.3)

(1.3)

и показатель консистенции:

,

(1.4)

,

(1.4)

где WL – влажность на границе текучести;

WP – влажность на границе раскатывания.

2. Для песчаных грунтов определяется наименование по степени влажности и плотность сложения из табл. 1 и 2 приложения.

Для глинистых грунтов (супеси, суглинки и глины) определяется наименование и состояние грунта по консистенции в соответствии с табл. 3 и 4 Приложения.

3. Определяются нормативные значения сцепления cn и угла внутреннего трения φn, модуль общей деформации Еo и условного расчетного давления Ro из табл. 5 – 9 приложения. Вычисляются расчетные значения сцепления с = сn / γg(c) и угла внутреннего трения φ = φn / γg(φ). Коэффициент надежности γg принимается по табл. 15 приложения.

4. Рассчитывается предварительное значение ширины подошвы ленточного фундамента по условному расчетному давлению без учета эксцентриситета нагрузки, м:

, (1.5)

, (1.5)

где N – нагрузка на 1 м длины фундамента, кН/м;

Ro – условное расчетное давление, кПа.

В этих расчетах собственный вес фундамента входит в нагрузку N.

Полученное значение b округляется в большую сторону до 100 мм.

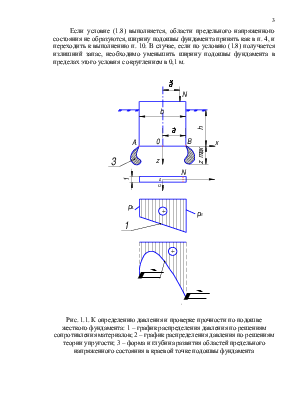

5. Определяется давление в краевых точках А и В подошвы фундамента по формуле сопротивления материалов с эксцентриситетом нагрузки и строится график распределения давления (линия 1 на рис. 1.1), кН/м2:

,

(1.6)

,

(1.6)

где b – уточненное значение ширины подошвы, м;

e – эксцентриситет нагрузки, м;

знак «+» соответствует давлению в точке В, а знак «-» – в точке А для данного направления эксцентриситета.

6. Определяется начальное критическое давление в краевой точке В по формуле

,

(1.7)

,

(1.7)

где γ – удельный вес природного грунта, кН/м3;

с – расчетное сцепление грунта, кН/м2;

φ – расчетный угол внутреннего трения грунта, радиан;

h – глубина заложения подошвы, м.

7. Давление в точке В от внешней нагрузки (максимальное значение давление по подошве) сравнивается с начальным критическим давлением:

![]() (1.8)

(1.8)

Если условие (1.8) выполняется, области предельного напряженного состояния не образуются, ширину подошвы фундамента принять как в п. 4, и переходить к выполнению п. 10. В случае, если по условию (1.8) получается излишний запас, необходимо уменьшить ширину подошвы фундамента в пределах этого условия с округлением в 0,1 м.

Рис. 1.1. К определению давления и проверке прочности по подошве жесткого фундамента: 1 – график распределения давления по решениям сопротивления материалов; 2 – график распределения давления по решениям теории упругости; 3 – форма и глубина развития областей предельного напряженного состояния в краевой точке подошвы фундамента

8. Если рВ > рнач.кр., то образуется область предельного напряженного состояния. Максимальная глубина развития области предельного напряженного состояния в краевой точке В определяется по формуле

, (1.9)

, (1.9)

где рВ – давление в точке В, рассчитанное по формуле (1.6), кН/м2.

9. Глубина развития области предельного напряженного состояния не должна превышать заданной допустимой величины, м:

,

(1.10)

,

(1.10)

Если условие (1.10) соблюдается, то прочность грунта по подошве считается достаточной. В противном случае необходимо увеличить ширину подошвы фундамента до выполнения условия (1.10).

10.Рассчитывается распределение давления по подошве жесткого ленточного фундамента по формуле теории упругости:

,

(1.11)

,

(1.11)

где

– половина ширины подошвы фундамента, м;

– половина ширины подошвы фундамента, м;

х – текущая горизонтальная координата точки подошвы, в которой определяется давление; х задавать значения: -0,75·а; -0,5·а; 0; +0,5·а; 0,75·а; 0,9·а.

По результатам расчета строится график распределения давления по решениям теории упругости. Для случая, когда эксцентриситет нагрузки е < а/2, график имеет вид кривой 2 на рис. 1.1. По формуле теории упругости значение давления в краевых точках стремится к ∞ и не имеет конечного значения. Поэтому для оценки несущей способности грунта по подошве в краевых точках, где зарождаются области предельного напряженного состояния, берутся давления, определенные по решениям сопротивления материалов.

Уважаемый посетитель!

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Ссылка на скачивание - внизу страницы.