Лекция 10

ИЗМЕНЕНИЕ ОСАДОК ВО ВРЕМЕНИ

Дифференциальное уравнение теории фильтрационной консолидации

Осадки

грунтов не заканчиваются сразу по окончании строительства. Как правило, полная

осадка  , где β=0,8- коэффициент, характеризующий

деформативность грунтов под нагрузкой, для различных грунтов достигается в

разное время. Водонасыщенные пластичные и особенно текучепластичные (слабые)

грунты дают наибольшие осадки, весьма медленно затухающие и создают для

строителей наибольшие затруднения. Осадки сооружений на таких грунтах могут

достигать сотен см и протекать десятки и сотни лет. При неравномерных осадках

оснований и больших скоростях осадок могут иметь место хрупкие (аварийные)

разрушения конструкций, при малых скоростях осадок – медленные деформации

ползучести.

, где β=0,8- коэффициент, характеризующий

деформативность грунтов под нагрузкой, для различных грунтов достигается в

разное время. Водонасыщенные пластичные и особенно текучепластичные (слабые)

грунты дают наибольшие осадки, весьма медленно затухающие и создают для

строителей наибольшие затруднения. Осадки сооружений на таких грунтах могут

достигать сотен см и протекать десятки и сотни лет. При неравномерных осадках

оснований и больших скоростях осадок могут иметь место хрупкие (аварийные)

разрушения конструкций, при малых скоростях осадок – медленные деформации

ползучести.

В настоящее время для водонасыщенных (слабых) грунтов наиболее широко применяется теория фильтрационной консолидации грунтов.

Предпосылки использования теории фильтрационной консолидации:

1) грунт полностью водонасыщен, вода и скелет грунта объемно несжимаемы, вода гидравлически непрерывна;

2) скелет грунта принимается линейно деформируемым: напряжения в котором мгновенно вызывают его деформации;

3) Грунт не обладает структурной прочностью, внешнее давление, прикладываемое к нему, в первый момент времени полностью передается на воду;

4) фильтрация воды в порах грунта полностью подчиняется закону Дарси; изменение пористости определяется законом уплотнения.

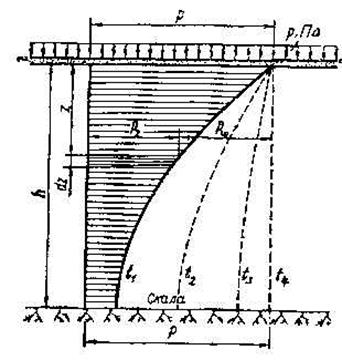

Дифференциальное уравнение одномерной задачи теории фильтрационной консолидации

Описывает протекание во времени осадок полностью водонасыщенного грунта при уплотнении его равномерно распределенной нагрузкой в условиях односторонней фильтрации воды.

Примем, что в начальный момент времени грунтовая масса находится в статическом состоянии, поровое давление воды при этом равно нулю, т.е.

t = 0, p = pпор= рw; рэфф = рz=0.

Для слоя грунта, лежащего на водоупоре граничные условия следующие:

При z=0 и t>0 имеем pэфф= р, рw= 0. Незначительная некорректность просматривается в начальном моменте времени. Граничное условие будем рассматривать при t > 0.

Рис. 1. Схема распределения давлений в скелете грунта (рz) и в поровой воде (рw) в водонасыщенном слое при сплошной нагрузке для разных промежутков времени

Очевидно, что

рz + рw = р, (1)

т.е. на любой глубине z от дренирующей поверхности давление в поровой воде и давление в скелете грунта равно внешнему давлению р.

Для элементарного слоя dz на глубине z в грунтовой массе увеличение расхода воды q равно уменьшению пористости грунта n, т.е.

(2)

(2)

Преобразуем левую и правую части уравнений:

Для

левой части по закону Дарси  (3)

(3)

(4)

(4)

Принимая, что напор в воде Н равен давлению в воде рw, деленному на удельный вес γw, из выражения (1) следует:

рw = р – рz; Н = рw/

γw или Н = (р - рz) / γw

, откуда

(5)

(5)

учитывая выражение (4), получим

(6)

(6)

Учитывая, что пористость грунта n = e/(1+ e), пренебрегая в знаменателе изменением коэффициента пористости е по сравнению с единицей

Уважаемый посетитель!

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Ссылка на скачивание - внизу страницы.