Пересадка поджелудочной железы.

Jaet и Gui-laumie в 1927 г. предприняли пересадку трансплантата поджелудочной железы на соннояремные сосуды реципиента, соединяя последние с сосудами поджелудочной железы канюлями. Они установили, что в течение 18 ч (продолжительность опыта), несмотря на существование дополнительной поджелудочной железы, уровень сахара в крови реципиента оставался нормальным, гипогликемии не наступало. У животных с удаленной собственной поджелудочной железой уровень сахара в крови удерживался в нормальных пределах при функционирующем трансплантате.

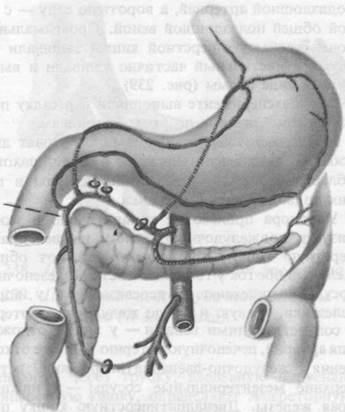

С целью замены больного органа в эксперименте трансплантация поджелудочной железы была выполнена De Jode, Horvard (1962). Их методика заключалась в следующем. Брюшную полость вскрывали по средней линии; перевязывали и рассекали общий желчный проток. Для питания трансплантата избирали либо a. hepatica, либо a. coeliaca. Хвостовую часть железы, снабжаемую из a. lienalis, в трансплантат не включали. Если жизнеспособность крючковидного отростка была сомнительной, его резецировали. Для венозного оттока использовали v.portae или v. gastroduodenali. Дуоденальный сегмент, содержащий оба выводных протока поджелудочной железы, использовали для сбора панкреатического сока. После резекции сегмента один его конец зашивали и инвагинировали; в другой конец вставляли катетер и зашивали кисетным швом. Одновременно у другого животного мобилизовали бедренные сосуды в паху. Трансплантат забирали после пересечения сосудистой ножки; в питающие сосуды вводили раствор гепарина. Осуществляли вручную анастомоз с сосудами реципиента по типу конец в конец или бок в бок. Ишемия продолжалась 20—45 мин. Во время выполнения анастомоза применяли местно гепарин. Поджелудочную железу и двенадцатиперстную кишку помещали подкожно (рис. 236). Катетер с концевой частью двенадцатиперстной кишки проводили через кожный разрез. У некоторых животных рану, не зашивая, закрывали пластмассовой пленкой для ежедневного наблюдения за трансплантатом. Секрет собирали в пластиковые мешочки, привязанные к катетеру. Надевали легкий ошейник для предупреждения травмы трансплантата. В послеоперационном периоде животные получали антибиотики.

236. Пересадка поджелудочной железы в эксперименте по Де Иоду, Гарварду.

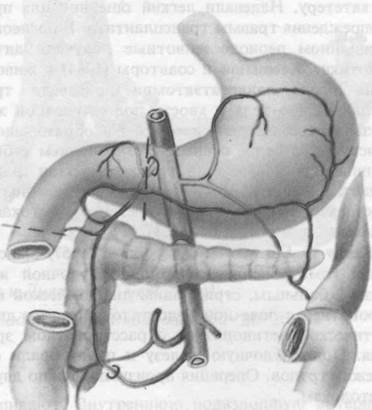

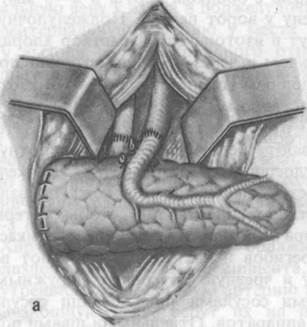

Keemstma и соавторы (1964) у животных после панкреатэктомии произвели трансплантацию тела и хвоста поджелудочной железы с перевязанным протоком и образованием фистулы на бедре с анастомозированием с бедренными сосудами. Они же пересаживали трансплантат железы, соединяя его с селезеночными сосудами, причем часть железы с протоками вшивали в желудок (рис. 237 а, б).

237. Пересадка поджелудочной железы по Кемстму.

а — образование фистулы на бедре с анастомозированием с бедренными сосудами; б — вшивание трансплантата в желудок, анастомоз сосудов железы с селезеночными сосудами реципиента

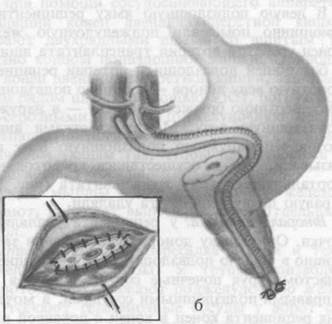

Keelly и Lillehei с соавторами (1967) выполнили гомотрансплантацию поджелудочной железы 2 больным, страдавшим диабетической не-фропатией с почечной недостаточностью и диабетической ретинопатией с расстройством зрения. Поджелудочную железу и почку брали от свежих трупов. Операция производилась по двум методикам.

Первая методика.

Внебрюшинно в правую подвздошную ямку помещали левую почку, почечные сосуды конец в бок соединяли с правыми общими подвздошными, а лоханку донора сшивали с мочеточником реципиента конец в конец. Тело и хвост трансплантата поджелудочной железы брали вместе с верхней мезентериальной и воротной венами и чревной артерией. Панкреатический проток перевязывали, культю железы ушивали.

В левую подвздошную ямку реципиента забрюшинно помещали поджелудочную железу; конец чревной артерии трансплантата вшивали

Уважаемый посетитель!

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Ссылка на скачивание - внизу страницы.