активными веществами- лизоцимом, иммуноглобулинами, интерферонами, комплементом, пропердиновой системой белков. первые (лейкоциты- микрофаги, лимфоциты и моноциты- подвижные макрофаги, а также фиксированные и полуфиксированные тканевые макрофаги) переносятся с током крови в очаг воспаления, где осуществляют функцию фагоцитоза, создание естественных защитных барьеров, удаляют и обезвреживают поврежденные клетки, микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности.

Знание функциональных особенностей лейкоцитов- их участие в гуморальных и клеточных реакциях иммунитета, в формировании аллергических реакций немедленного и замедленного типа- позволит прогнозировать течение заболеваний, сопровождающихся патологией лейкоцитов, проводить их патогенетическое лечение.

2. ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Этиология и патогенез нарушений системы лейкоцитов.

3. ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ:

1. Уметь дать определение лейкоцитоза, лейкопении, ядерного сдвига гранулоцитов.

2. Знать этиологию и патогенез патологических изменений лейкоцитов.

3. Анализируя данные гемограмм уметь выявить и правильно оценивать количественные и качественные изменения лейкоцитов.

4. Основные учебные вопросы (план)

1. Патологические формы лейкоцитов. Виды, их характеристика.

2. Лейкоцитозы. Виды, этиопатогенез, проявления в периферической крови и органах лейкопоэза. Значение лейкоцитозов.

3. Лейкопении. Виды, причины, механизмы развития, проявления. Значение лейкопений для организма.

4. Лейкемоидные реакции. Этиология, механизмы развития. Картина периферической крови и проявления в органах лейкопоэза. Отличие от лейкозов. Значение лейкемоидных реакций для организма. Инфекционный мононуклеоз.

5. Понятие "агранулоцитоз". Виды, причины, механизмы развития, клинические проявления. Картина периферической крови при агранулоцитозе.

6. Виды ядерного сдвига лейкоцитарной формулы, их характеристика.

7. Лейкоцитарная формула, ее анализ.

5. Вспомогательные материалы по теме:

Созревание клеток белой крови. Среднее время дифференцировки от миелобласта до зрелого нейтрофила составляет 8-11 суток (4-11 митозов). Из этого времени на период дифференцировки от миелоцита до зрелого нейтрофила приходится 48 час. регуляторами гранулопоэза являются колониестимулирующий фактор, который вырабатывается моноцитами и другими макрофагами, предварительно простимулированными Т-лимфоцитами, а также антикейлон. Гранулоцитарный кейлон из зрелых и полузрелых нейтрофилов тормозит гранулопоэз.

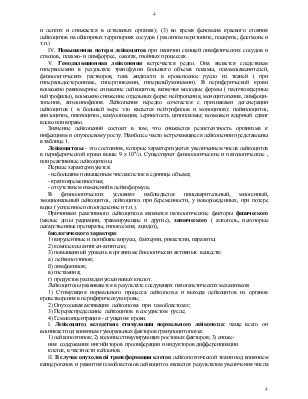

Продолжительность жизни гранулоцитов- в среднем около 6 часов. Нейтрофил циркулирует в крови около 4 час, а, попадая в ткани, остается жизнеспособным еще в течение 6 час. Эозинофил живет два, моноцит-72 час, лимфоцит- от нескольких дней до многих десятков лет. основной резерв гранулоцитов приходится на костный мозг, где депонировано около 98% всех клеток. Только 2% приходится на сосудистое депо гранулоцитов, которые концентрируются вдоль стенок кровеносного русла.

Изменения в системе лейкоцитов могут проявляться:

1) количественно

2) качественно (или функционально)

3) в характере лейкоформулы.

Количественные изменения выражаются:

1) лейкопениями

2) лейкоцитозами

3) лейкемоидными реакциями.

Качественные изменения проявляются возникновением гемобластозов, или лейкозов, которые представляют собой самостоятельные заболевания.В отличие от гемобластозов отклонения в количестве лейкоцитов и изменения в лейкоцитарной формуле не являются самостоятельными заболеваниями, а свидетельствуют лишь о наличии патологического процесса в организме. Эти изменения исчезают по мере выздоровления человека.

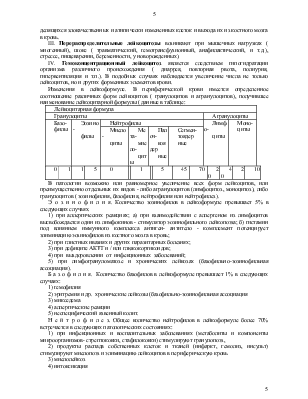

Лейкопения- состояния, характеризующееся снижением количества лейкоцитов в единице объема крови ниже 4х109/л. Этиология. По происхождению лейкопении могут быть первичными, или врожденными, и вторичными, или приобретенными. К наследственными лейкопениям ( чаще всего нейтропениям) относят следующие виды:

1) постоянная наследственная нейтропения

2) периодическая наследственная нейтропения

3) наследственная моноцитопения- синдром Чегиака Хигаси

Приобретенные лейкопении вызываются действием:

1) физических(ионизирующая радиация, рентгеноизлучение, чрезмерная инсоляция и т.п.)

2) химических (производственные химические вещества- бензол, тетраэтилсвинец, инсектициды и т.п.), лекарства (цитостатики, сульфаниламиды, барбитураты, иммунодепрессанты), использование в пищу злаков, пораженных грибками

3) биологические факторы (вирусы, риккетсии, микробы, паразиты, действие

Уважаемый посетитель!

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Ссылка на скачивание - внизу страницы.