При обработке данных по граничному паросодержанию установлено, что в змеевиковом канале влияние массовой скорости на

xгр менее существенно, чем в прямых трубах [3.20]

(3.50)

(3.50)

|

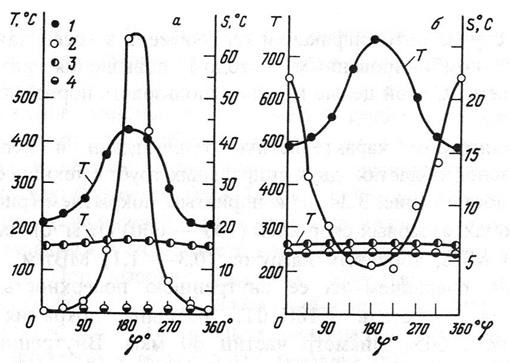

Рис. 3.34. Распределения температуры стенки (T) и интенсивности ее пульсаций (S) по периметру спиральной трубы без покрытия (а) и с пористым покрытием толщиной 0,2 мм (б):

Пароводяной поток, P = (0,2¾4,5) MПa, rw = (100¾600) кг/(м2·с), q = (0,3¾ 1,1) МВт/м2

Неоднородность гидродинамических условий и теплоотдачи

по периметру змеевика тесно связаны. Параметром, отражающим неоднородность

теплосъема по периметру спиральной трубы, может служить отношение коэффициентов

теплоотдачи, которые имеют место в окрестности наружной и внутренней образующих

змеевика ![]() .

.

Отношение ![]() является важной

характеристикой, отражающей сформировавшееся распределение режимов теплосъема

в данном сечении спиральной трубы. Будем называть отношение

является важной

характеристикой, отражающей сформировавшееся распределение режимов теплосъема

в данном сечении спиральной трубы. Будем называть отношение ![]() параметром, характеризующим неоднородность

распределения теплоотдачи по периметру спиральной трубы.

параметром, характеризующим неоднородность

распределения теплоотдачи по периметру спиральной трубы.

Различие между ![]() н и

н и

![]() в наблюдается в докризисной,

переходной и закризисной областях. Наиболее существенно неоднородность

теплосъема по периметру спиральной трубы проявляется в переходной области. В

диапазоне параметров, указанном выше, кризис теплообмена начинает развиваться в

окрестности внутренней образующей змеевика и рост температуры стенки по длине

спиральной трубы происходит более резко.

в наблюдается в докризисной,

переходной и закризисной областях. Наиболее существенно неоднородность

теплосъема по периметру спиральной трубы проявляется в переходной области. В

диапазоне параметров, указанном выше, кризис теплообмена начинает развиваться в

окрестности внутренней образующей змеевика и рост температуры стенки по длине

спиральной трубы происходит более резко.

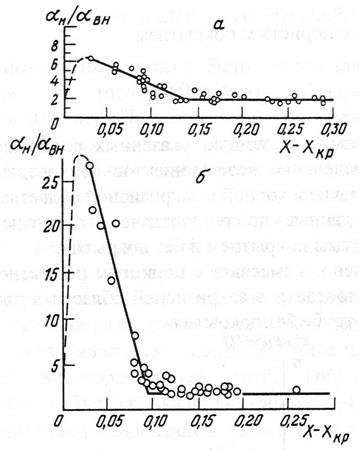

Рассмотрим зависимости отношения ![]() от разности x-xгр для змеевика без покрытия (рис. 3.35, а) и с

пористым покрытием

от разности x-xгр для змеевика без покрытия (рис. 3.35, а) и с

пористым покрытием

(

рис. 3.35, б) при Р=4,5 МПа, rw =120¾600 кг/(м2·с). В обоих случаях на зависимостях (на длине

двух-трех диаметров канала от места начала зарождения кризиса теплообмена)

имеются максимумы, после прохождения которых величина отношение ![]() достигает 2.

достигает 2.

На начальном участке переходной области предполагаемое изменение рассматриваемой зависимости показано штриховой линией.

|

Рис. 3.35. Изменение отношения коэффициентов теплоотдачи для наружной и внутренней образующих змеевика по длине переходной и закризисной областей при P = 4,5 MПa, rw = (100 ¾600) кг/(м2·с)

а ¾ змеевик без покрытия; б ¾ змеевик с пористым покрытием

На основе опытных данных получены следующие соотношения для змеевика с технически гладкой поверхностью

![]() =7,6 ¾40(

=7,6 ¾40(![]() ) при

) при ![]() <0,14;

(3.51)

<0,14;

(3.51)

![]() =2 при

=2 при ![]() >0,14; (3.52)

>0,14; (3.52)

для змеевика с пористым покрытием

![]() =31¾308(

=31¾308(![]() ) при

) при ![]() <0,09;

(3.53)

<0,09;

(3.53)

![]() =2 при

=2 при ![]() >0, 09. ( 3.54

)

>0, 09. ( 3.54

)

Здесь

xгр

определяется по соотношению (3.50), а значение ![]() можно

рассчитать с помощью соотношений:

можно

рассчитать с помощью соотношений:

для змеевика без покрытия

|

|

( 3.55) |

для змеевика с пористым покрытием

|

|

(3.56 ) |

Таким образом, с помощью указанных соотношений, можно рассчитать распределение коэффициентов теплоотдачи по длине спиральной трубы в переходной и закризисной областях.

Рассмотрим данные по теплоотдаче в закризисной области змеевиков с пористым покрытием и без покрытия.

Как установлено, в змеевике с пористым покрытием (рис. 3.36) коэффициент теплоотдачи в закризисной области в два раза выше, чем в спиральной трубе без покрытия.

|

Рис. 3.36. Изменение коэффициента теплоотдачи для наружной (1,3) и внутренней (2, 4) образующих змеевика по длине переходной и закризисной областей:

1,2 ¾ змеевик без покрытия; 3,4 ¾ змеевик с пористым покрытием

Таким образом, повышение теплоотдачи в спиральной трубе с пористым покрытием происходит как за счет закрутки потока, так и влияния покрытия. Рассмотренный комбинированный метод интенсификации теплосъема приводит к аддитивному действию двух его составляющих методов интенсификации теплоотдачи.

Уважаемый посетитель!

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Ссылка на скачивание - внизу страницы.