Здесь также полученный коэффициент теплоотдачи фактически является коэффициентом теплоотдачи при конденсации чистого пара. Но, поскольку смесь паровоздушная, реальный коэффициент находится с применением графика на рис.2. Содержание воздуха в смеси то же.

Для данного

случая коэффициент теплоотдачи равен ~0,36. Тогда если ранее найденный

коэффициент теплоотдачи для чистого пара равен  , то

коэффициент теплоотдачи для паровоздушной смеси с содержанием воздуха 3,163%

мол равен

, то

коэффициент теплоотдачи для паровоздушной смеси с содержанием воздуха 3,163%

мол равен ![]() . Это и есть коэффициент теплоотдачи

. Это и есть коэффициент теплоотдачи ![]() .

.

Тогда коэффициент теплопередачи:

![]() -

теплопроводность нержавеющей стали;

-

теплопроводность нержавеющей стали; ![]() - толщина стальной

стенки трубы (задана), м.

- толщина стальной

стенки трубы (задана), м.

Среднелогарифмический температурный напор:

где ![]()

![]()

Здесь ![]() - температура паровоздушной смеси (задана);

- температура паровоздушной смеси (задана);

![]() - температура наружного воздуха (задана);

- температура наружного воздуха (задана);

![]()

![]() - средняя

температура воздуха внутри пограничного слоя после его нагрева от вытяжной

трубы

- средняя

температура воздуха внутри пограничного слоя после его нагрева от вытяжной

трубы

Значение ![]() необходимо определить по уравнению:

необходимо определить по уравнению:

![]()

Здесь ![]() - удельный тепловой поток (приближённое

значение);

- удельный тепловой поток (приближённое

значение); ![]() - площадь сечения вытяжной трубы, м2:

- площадь сечения вытяжной трубы, м2:

![]() , где

, где ![]() - диаметр трубы,

м (задан);

- диаметр трубы,

м (задан); ![]() -

высота трубы под кровлей,,

м (задана).

-

высота трубы под кровлей,,

м (задана).

Массовый расход

воздуха, обтекающего трубу (![]() , кг/с), определяется:

, кг/с), определяется:

![]()

где ![]() - плотность воздуха при температуре под

кровлей, кг/м3;

- плотность воздуха при температуре под

кровлей, кг/м3;![]() - скорость воздуха

внутри здания, м/с;

- скорость воздуха

внутри здания, м/с;![]() - диаметр трубы , м/с.

- диаметр трубы , м/с.

Определяем удельный тепловой поток:

![]()

Сравниваем знаения теплового потока принятого и рассчитанного:

Так как расхождение значительное, то применяем метод последовательных приближений:

Расчёт повторяется при заданном начальном среднем значении:

![]()

![]()

![]()

Проводится еще один расчет при заданном начальном значении

В результате

расчета получено ![]()

Проводится еще один расчет при заданном начальном значении

В результате

расчета получено ![]()

Проводится еще один расчет при заданном начальном значении

В результате

расчета получено ![]()

Окончательно

принимаем:

Температура внутренней стенки трубы:

Затем уточняем критерий Рейнольдса, ранее найденный по зависимости

После вычисляем

критерий Вебера ![]() и

комплексный критерий

и

комплексный критерий ![]() ,

характеризующие двухфазный поток внутри трубы.

,

характеризующие двухфазный поток внутри трубы.

Для этого сначала определяется скорость течения пленки конденсата:

Комплексный

критерий ![]() :

:

где ![]() - скорость течения плёнки конденсата,

м/с;

- скорость течения плёнки конденсата,

м/с; ![]() - поверхностное натяжение воды при

температуре

- поверхностное натяжение воды при

температуре ![]() ;

;![]() - диаметр трубы, м (задан);

- диаметр трубы, м (задан);![]() и

и ![]() -

плотности воды и водяного пара соответственно, кг/м3 при температуре

-

плотности воды и водяного пара соответственно, кг/м3 при температуре ![]() .

.

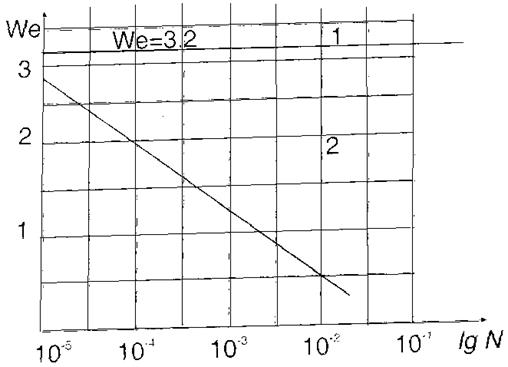

По вычисленному

критерию ![]() находится по

рис.4 значение

находится по

рис.4 значение ![]() -

критическое значение критерия Вебера, при котором имеет место режим

захлёбывания.

-

критическое значение критерия Вебера, при котором имеет место режим

захлёбывания.

Рис.4. Карта режимов двухфазного потока:

![]() , то

, то ![]() .

.

Критерий Вебера:

где ![]() - скорость паровоздушного потока, м/с:

- скорость паровоздушного потока, м/с:

где ![]() - расход

паровоздушной смеси, м3/час (задан);

- расход

паровоздушной смеси, м3/час (задан);![]() -

диаметр трубы, м (задан);

-

диаметр трубы, м (задан);![]() - плотность паровоздушной

смеси при температуре

- плотность паровоздушной

смеси при температуре ![]() Плотность воздуха при

температуре

Плотность воздуха при

температуре ![]() и атмосферном давлении:

и атмосферном давлении:

Тогда

где ![]() -

содержание воздуха в паровоздушной смеси, % мол.

-

содержание воздуха в паровоздушной смеси, % мол.

Значения ![]() ,

, ![]() и

и ![]() берутся для воды при температуре

берутся для воды при температуре ![]() (

(![]() - плотность водяного пара).

- плотность водяного пара).

После определения критерия Вебера ![]() находится отношение

находится отношение  Очевидно, что

Очевидно, что

Отсюда видно, что ![]() (30% и более влаги в атмосфере) - это

скорость парогазового потока, при котором возникает режим захлёбывания.

(30% и более влаги в атмосфере) - это

скорость парогазового потока, при котором возникает режим захлёбывания.

Расчёт конденсатора – это фактически расчёт теплообменника, на наружной поверхности трубок которого конденсируется водяной пар, а внутри которых протекает вода.

Пар (точнее паровоздушная смесь) проходит в межтрубном пространстве.

Первоначально нужно рассчитать площадь межтрубного пространства и количество трубок в первом пакете конденсатора.

Площадь определяется:

где ![]() - расход паровоздушной смеси, м3/час

(задан);

- расход паровоздушной смеси, м3/час

(задан);

![]() - скорость паровоздушной смеси (1 м/с).

- скорость паровоздушной смеси (1 м/с).

Площадь щели между трубками:

![]()

где ![]() - расстояние между центрами трубок в ряду;

- расстояние между центрами трубок в ряду;

![]() - длина трубки, м (задана).

- длина трубки, м (задана).

Количество щелей:

Количество трубок:

![]()

Уважаемый посетитель!

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Ссылка на скачивание - внизу страницы.