диаметр более 20 мм и свободных от гололеда, Сх принимается за 1,1.

Kп - коэффициент, учитывающий возрастание скоростного напора по высоте. Так как на первой стадии проектирования высота опоры и стрела провеса провода неизвестны, обычно задаются коэффициентом Kп=1,35.

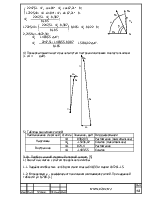

Для нахождения значения a воспользуемся методом линейной интерполяции: при qmax<27 даН/м2 a=1,0; при qmax=40 даН/м2 a=0,85. При qmax=39,06 даН/м2:

.

.

.

.

5) Горизонтальная ветровая нагрузка на провод, покрытый гололёдом:

;

;

[1] Сх=1,2 – для всех

проводов и тросов, покрытых гололедом;

[1] Сх=1,2 – для всех

проводов и тросов, покрытых гололедом;

qгол – максимальный ветровой напор при гололеде, даН/м2;

;

;

a=1,0, так как qгол<27 даН/м2.

6) Результирующая удельная нагрузка от веса провода без

гололёда и ветрового напора:

6) Результирующая удельная нагрузка от веса провода без

гололёда и ветрового напора:

`g6=`g1+`g4;

.

.

7) Результирующая удельная нагрузка от веса

провода, покрытого гололёдом, и ветрового напора:

7) Результирующая удельная нагрузка от веса

провода, покрытого гололёдом, и ветрового напора:

`g7=`g3+`g5;

.

.

2.3. Перечень возможных исходных режимов работы провода. [5]

Исходным режимом работы провода называется наиболее опасный режим, т.е. режим, при котором в проводе возникают максимальные напряжения, допускаемые для него.

|

№ |

Режим работы |

Расчетные условия |

Расчетная нагрузка, даН/м×мм2 |

Допускаемые напряжения, даН/мм2 |

||

|

v, м/с |

c, мм |

t, °C |

||||

1 |

tmin |

0 |

0 |

-50 |

g1=3,03×10-3 |

[s]I=0,37sв |

|

2а |

gmax |

vmax=25 |

0 |

-5 |

g6=4,4×10-3 |

[s]II=0,42sв |

|

2b |

0.5×vmax=12,5 |

cmax=15 |

-5 |

g7=7,58×10-3 |

||

|

3 |

tэ |

0 |

0 |

-7 |

g1=3,03×10-3 |

[s]III=[s]IV=0,25sв |

|

4 |

tmax |

0 |

0 |

35 |

||

sв – предел прочности при растяжении. Для проводов с соотношением А:С=12,22¸18,09 и сечением более 330 мм2: sв=24 даН/мм2 [3].

2.4. Определение критических пролетов. [2]

1) Первый критический пролёт (определяется по I и III режиму):

;

;

a – приведенный коэффициент линейного расширения;

[1], где

[1], где

– отношение площадей диаметральных сечений

алюминия и стали; [1]

– отношение площадей диаметральных сечений

алюминия и стали; [1]

– отношение модулей упругости первого рода

алюминия и стали; [1]

– отношение модулей упругости первого рода

алюминия и стали; [1]

– отношение коэффициентов линейного

расширения алюминия и стали; [1]

– отношение коэффициентов линейного

расширения алюминия и стали; [1]

;

;

E – приведенный модуль упругости первого рода;

;

;

![]() .

.

2) Второй критический пролёт (определяется по I и II режиму):

;

;

![]() .

.

3) Третий критический пролёт (определяется по III и II режиму):

;

;

![]() .

.

2.5. Выбор исходного режима работы провода. [5]

Сравним действующий пролёт (l = 240 м)с критическими. Возможные варианты сведем в таблицу:

|

№ |

Условие |

Запись в числах |

Исходный режим |

Выполняется ли условие |

|

1 |

l < lкрI |

240<310,65 |

1 (tmin) |

Да |

|

2 |

l > lкрI |

240>310,65 |

2 (gmax) |

Нет |

|

3 |

lкрI < l, lкрIII < l |

310,65<240, 209,58<240 |

3 (tср) |

Нет |

|

4 |

lкрI > lкрII > lкрIII а) l < lкрII б) l> lкрII |

310,65>246,18>209,58 240<246,18 240>246,18 |

1 (tmin) 2 (gmax) |

Да Да Нет |

Так как исходный пролет удовлетворяет условию 4а, то можем выбрать для провода режим 1 (tmin) – режим минимальных температур.

3. Расчет промежуточной опоры.

3.1. Подбор изоляторов и определение длины подвесной гирлянды изолятора. [5]

1) Определение коэффициента запаса нагрузки для ветрового режима при гололёде:

.

.

[1] Принимаем изолятор с наименьшей разрушающей способностью ПС-70Д.

Р – гарантированная нагрузка на изолятор, Р=7000 даН;

Gниз – номинальный вес гирлянды изоляторов, Gниз= nиз ×gиз;

nиз – количество изоляторов в гирлянде. Для напряжения 220 кВ рекомендуется 9–13 изоляторов этого типа. Возьмем nиз=12;

gиз – вес изолятора, gиз=3,5 даН;

Gниз=12×3,5=42 даН;

lвес – весовой пролёт, lвес=1,25× lдейств=1,25×240=300 м;

k – число проводов в фазе, k=1;

F – площадь сечения провода, F=416 мм2;

.

.

2) Определение коэффициента запаса нагрузки без учета ветра и гололёда:

;

;

.

.

Условия выполняются при этом изоляторе. Дальнейший расчет ведем для него же.

3) Определение длины подвесной гирлянды:

l= nиз×Hиз + 400;

Н – высота изолятора, Н=127 мм [1];

400 – длина монтажного инструмента;

l = 7×127 + 400 = 1289 мм = 1,289 м;

3.2. Определение максимальной величины провеса провода. [5]

;

;

f – величина провеса;

i – расчётный режим эксплуатации;

l– длина пролёта;

g - удельная нагрузка;

s - нормальное напряжение;

Максимальное значение величины провеса: 5,41 м.

3.3. Определение высоты опоры. [1]

Определим сначала высоту нижней траверсы:

hтр= l+ fmax + h0 + hг + hз;

fmax - максимальный провес, fmax =5,41 м;

h0 - опускание центра тяжести провода при обрыве провода в соседнем пролете,

h0 = 0,025×l= 0,025∙240 = 6 м;

hг – габаритная высота. Выбирается в зависимости от напряжения в ЛЭП и характера местности. hг=7,5 м (при напряжении 220 кВ и населенной местности);

hз – запас по высоте, учитывающий ошибки в топографической съемке профиля и отступлении от пикета при выносе центров опор в натуре, hз=0,5 м.

hтр = 1,289 + 5,41 + 6 + 7,5 + 0,5=20,699 м.

Выбираем по данному условию опору П330-2. [3]

3.4. Определение вертикальных нормативных нагрузок. [5]

1) От веса опоры:

![]()

g – условный вес опоры. Ориентировочно можно принять g=150 даН/м для промежуточной опоры при напряжении 220 кВ. [1]

Н – высота опоры, Н=36,5 м. [3]

2) От веса изоляторов:

![]()

3) От веса провода без гололеда:

![]()

4) От веса гололеда:

![]()

5) Монтажная нагрузка:

![]() (при напряжении в

ЛЭП до 220 кВ монтажная нагрузка принимается равной 150 даН). [1]

(при напряжении в

ЛЭП до 220 кВ монтажная нагрузка принимается равной 150 даН). [1]

3.5 Определение вертикальных расчетных нагрузок. [5]

1) От веса опоры:

![]()

2) От веса изоляторов:

![]()

3) От веса провода без гололеда:

![]()

4) От веса гололеда:

![]()

5) Монтажная нагрузка:

![]()

3.6. Определение горизонтальных нормативных нагрузок. [5]

1) От ветра для свободностоящей опоры:

![]() ;

;

Сх – аэродинамический коэффициент обтекания опоры. Принимается равным 0,52.

![]() – нормативный скоростной напор,

– нормативный скоростной напор, ![]() =(vmax)2/16=252/16=39,06

даН/м2;

=(vmax)2/16=252/16=39,06

даН/м2;

Кп – коэффициент увеличения скоростного напора на высоте Н/2. Кп можно принять равным 1,35.

b - коэффициент, учитывающий динамическое воздействие порывов ветра. Для одностоечных, свободно стоящих опор высотой до 40 м можно принять b=1,35 [1];

S – площадь проекции опоры по наружному контуру, перпендикулярному направлению ветрового потока, S = Н×С1/2 = 36,5×5,75/2 = 104,94 м2;

![]() .

.

2) От ветра, действующего на провод без гололеда:

![]()

3) От ветра, действующего на провод, покрытый гололедом:

![]() .

.

3.7. Определение горизонтальных расчетных нагрузок. [5]

1) От ветра для свободностоящей опоры:

![]()

2) От ветра, действующего на провод без гололеда:

![]()

3) От ветра, действующего на провод, покрытый гололедом:

![]()

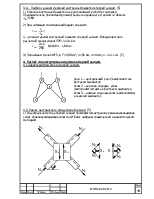

3.8.Определение реакций в опорных башмаках опоры ЛЭП. [5]

1) Составление расчетной схемы:

Нагрузки Gp и Рр, изображенные на схеме вычисляются по следующим

Уважаемый посетитель!

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Ссылка на скачивание - внизу страницы.