Выполнение лабораторных работ позволяет ознакомиться с основными механическими характеристиками древесины и древесно-плитных материалов при наиболее распространенных видах напряженного состояния, способствует более глубокому пониманию работы соединений и конструкций из древесины, позволяет самостоятельно дать оценку прочности и деформативности конструкций, а также прививает студентам навыки в проведении экспериментальных исследований.

Перед началом каждой лабораторной работы студент должен ознакомиться с методикой ее выполнения. При этом должен быть подготовлен журнал испытаний, в котором указывается порядковый номер работы и ее название, приводятся схемы испытаний и эскизы образцов, таблицы с показаниями приборов и результаты испытаний.

Фактические размеры образцов определяются до начала испытаний при помощи штангенциркуля с точностью до миллиметров. Определение теоретической несущей способности конструкций и соединений, их деформативности и т.д. производится до начала испытаний.

Для измерения фактических деформаций используются тензометры, тензодатчики и индикаторы, установленные в соответствии с приведенной в лабораторной работе схемой. Показания приборов заносятся в соответствующие графы таблиц.

После испытания с помощью электровлагомера определяют влажность образца, фиксируют температуру и степень насыщенности воздуха влагой.

После окончания лабораторной работы полученные данные обрабатываются. Составляется заключение о результатах испытаний, в котором дается сравнение величин, полученных опытным путем, с нормативными значениями, со значениями, полученными теоретически. Анализируются причины отклонений между этими величинами, выясняется характер разрушения материалов, соединений и конструкций.

Лабораторные работы оформляются в тетрадях с соблюдением соответствующих требований, построение графиков по данным испытаний выполняется на миллиметровке.

Лабораторная работа №1

ИСПЫТАНИЕ ЛОБОВОЙ ВРУБКИ

Цель работы:

· определить расчетную несущую способность соединения и сравнить ее с разрушающей нагрузкой;

· определить деформации смятия врубки и построить график зависимости деформаций от нагрузки.

1. Общие сведения

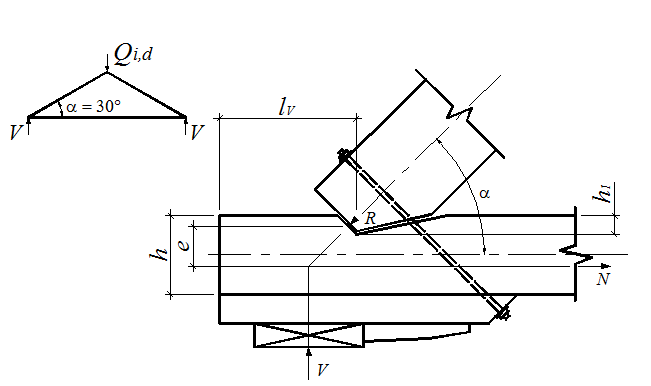

Врубкой называют соединение (рис 1.1.), в котором усилие элемента, работающего на сжатие, передается другому элементу непосредственно без вкладышей или других рабочих связей. За этим видом соединения сохранилось старое название «врубка», хотя в настоящее время врезка и гнезда выполняются не топором, а электро-, мотопилой и т.д.

Лобовая врубка может утратить несущую способность при достижении одного из трех предельных состояний:

1. смятие площадки упора;

2. скалывание площадки;

3. разрыв ослабленного врубкой нижнего пояса.

Рис. 1.1. Конструкция лобовой врубки

Расчетная несущая способность соединения на смятие определяется по формуле:

![]() ,

(1.1)

,

(1.1)

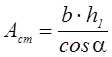

где ![]() – рабочая площадь cмятия,

определяемая по формуле

– рабочая площадь cмятия,

определяемая по формуле  , где b – ширина

сминаемого участка; h1 – глубина врубки;

, где b – ширина

сминаемого участка; h1 – глубина врубки;

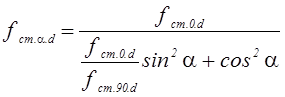

![]() – расчетное сопротивление смятию

древесины под углом к волокнам, определяемое по формуле:

– расчетное сопротивление смятию

древесины под углом к волокнам, определяемое по формуле:

, (1.2)

, (1.2)

где ![]() ,

,![]() –

расчетные сопротивления смятию вдоль волокон и поперек, определенные по прил.

2.

–

расчетные сопротивления смятию вдоль волокон и поперек, определенные по прил.

2.

Расчетная несущая способность соединения на скалывание определяется по формуле:

![]() ,

(1.3)

,

(1.3)

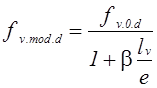

где ![]() – расчетное среднее по площадке

скалывания сопротивление древесины скалыванию вдоль волокон, определяемое по

формуле:

– расчетное среднее по площадке

скалывания сопротивление древесины скалыванию вдоль волокон, определяемое по

формуле:

,

(1.4)

,

(1.4)

где ![]() – расчетное сопротивление

древесины скалыванию вдоль волокон, определенное по прил. 2;

– расчетное сопротивление

древесины скалыванию вдоль волокон, определенное по прил. 2; ![]() – коэффициент, равный 0,25 (при обеспечении

обжатия площадки скалывания

– коэффициент, равный 0,25 (при обеспечении

обжатия площадки скалывания ![]() ); e – плечо сил

скалывания, принимаемое 0,5 h; h – полная высота поперечного

сечения скалываемого элемента; lv – расчетная длина плоскости

скалывания, принимаемая не более 10 глубин врезки в элемент;

); e – плечо сил

скалывания, принимаемое 0,5 h; h – полная высота поперечного

сечения скалываемого элемента; lv – расчетная длина плоскости

скалывания, принимаемая не более 10 глубин врезки в элемент;

![]() – расчетная площадь скалывания,

определяемая по формуле

– расчетная площадь скалывания,

определяемая по формуле ![]() , где b – ширина

скалываемого участка.

, где b – ширина

скалываемого участка.

Расчетная несущая способность соединения на растяжение в ослабленном сечении определяется по формуле:

![]() ,

(1.5)

,

(1.5)

где ![]() – расчетное сопротивление

древесины растяжению вдоль волокон, определенное по прил. 2; kо

– коэффициент, учитывающий концентрацию напряжений в деревянных элементах при

наличии ослаблений (kо = 0,8 по прил. 2); Ainf

– площадь поперечного сечения элемента нетто, т.е. с учетом ослаблений.

– расчетное сопротивление

древесины растяжению вдоль волокон, определенное по прил. 2; kо

– коэффициент, учитывающий концентрацию напряжений в деревянных элементах при

наличии ослаблений (kо = 0,8 по прил. 2); Ainf

– площадь поперечного сечения элемента нетто, т.е. с учетом ослаблений.

2. Методика проведения испытаний

Приборы и оборудование: машина испытательная МС-100, приспособления для испытаний, штангенциркуль, индикаторы часового типа, электровлагомер.

Геометрическая схема образца, его размеры показаны на рис.1.1.

Подготовленную к испытаниям конструкцию устанавливают в прессовую установку. Путем обмера определяют необходимые для расчета фактические геометрические размеры элементов лобовой врубки (табл. 1.1) перед ее испытанием.

Таблица 1.1

Результаты измерений и расчетов

|

Показатели |

Величины |

|

1. Порода |

|

|

2. Геометрические размеры, мм |

|

|

· ширина сечения |

b = |

|

· полная высота поперечного сечения скалываемого элемента |

h = |

|

· глубина врубки |

h1 = |

|

· расчетная длина плоскости скалывания |

lv = |

|

· плечо сил скалывания |

e = |

|

· угол наклона, о |

|

|

· рабочая площадь cмятия, мм2 |

|

|

· расчетная площадь скалывания, мм2 |

|

|

· площадь поперечного сечения элемента нетто, т.е. с учетом ослаблений, мм2 |

Ainf

= |

|

3. Расчетные сопротивления древесины, МПа: |

|

|

·

смятию вдоль волокон (с учетом |

|

|

· смятию

поперек волокон (с учетом |

|

|

· расчетное сопротивление смятию древесины под углом к волокнам |

|

|

·

расчетное сопротивление древесины скалыванию вдоль волокон (с

учетом |

|

|

· расчетное среднее по площадке скалывания сопротивление древесины скалыванию вдоль волокон |

|

|

·

расчетное сопротивление древесины растяжению вдоль волокон (с

учетом |

|

|

4. Расчетная несущая способность соединения, кН: |

|

|

· на смятие |

|

|

· на скалывание |

|

|

· на растяжение в ослабленном сечении |

|

|

5. Расчетная нагрузка, кН: |

|

|

· на смятие |

|

|

· на скалывание |

|

|

· на растяжение в ослабленном сечении |

|

|

6. Минимальная расчетная нагрузка, кН |

|

Испытания проводятся при кратковременном машинном нагружении ступенями по 1кН. На каждой ступени нагрузки снимают отсчеты по двум индикаторам для определения деформаций смятия врубки и записывают в журнал испытания лобовой врубки, форма которого

Уважаемый посетитель!

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Ссылка на скачивание - внизу страницы.