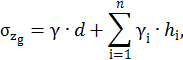

где ![]() –

удельный вес грунта, расположенного выше подошвы;

–

удельный вес грунта, расположенного выше подошвы;

![]() – удельный вес и толщина i-го слоя грунта.

– удельный вес и толщина i-го слоя грунта.

Результаты вычислений сводим в таблицу 4.

Таблица 4.

Определение бытового напряжения

|

№ слоя |

Толщина слоя |

|

|

|

0 |

1,8 |

1,91 |

3,44 |

|

1 |

0,7 |

1,91 |

4,78 |

|

2 |

0,5 |

1,02 |

5,29 |

|

3 |

5 |

1,03 |

10,44 |

|

4 |

6,5 |

1,07 |

17,39 |

По полученным данным строится эпюра распределения напряжений

от собственного веса ![]() (см. рис. П2 Приложения).

(см. рис. П2 Приложения).

2. Построение эпюры дополнительных вертикальных напряжений

на глубине z от внешнего давления ![]() – по вертикали,

проходящей через центр подошвы фундамента, которые определяются по формуле:

– по вертикали,

проходящей через центр подошвы фундамента, которые определяются по формуле:

![]()

где ![]() – коэффициент,

принимаемый в зависимости от формы подошвы фундамента [1, табл.1 Приложение 2];

– коэффициент,

принимаемый в зависимости от формы подошвы фундамента [1, табл.1 Приложение 2];

![]() – дополнительное вертикальное давление на

основание;

– дополнительное вертикальное давление на

основание;

![]() – среднее

давление под подошвой фундамента,

– среднее

давление под подошвой фундамента, ![]() ;

;

![]() – удельный вес

грунта, в котором расположен фундамент;

– удельный вес

грунта, в котором расположен фундамент;

![]() – глубина

заложения фундамента.

– глубина

заложения фундамента.

Результаты всех вычислений сводим в таблицу 5:

Таблица 5.

Определение напряжений от внешней нагрузки

|

|

0 |

2,2 |

4,4 |

6,6 |

8,8 |

11 |

13,2 |

|

|

0 |

0,4 |

0,8 |

1,2 |

1,6 |

2 |

2,4 |

|

|

1 |

0,949 |

0,756 |

0,547 |

0,39 |

0,285 |

0,214 |

|

|

12,92 |

12,26 |

9,77 |

7,07 |

5,04 |

3,68 |

2,76 |

По полученным данным строится эпюра напряжений от внешней нагрузки (см. рис. П2 Приложения).

3. Определяется толщина активной (сжимаемой) зоны, она

принимается на глубине ![]() , где выполняется условие:

, где выполняется условие:

![]()

где ![]() – дополнительное вертикальное напряжение

на глубине по вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента;

– дополнительное вертикальное напряжение

на глубине по вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента;

![]() – вертикальное

напряжение от собственного веса грунта.

– вертикальное

напряжение от собственного веса грунта.

Графически определяется пересечение эпюр бытовых напряжений и напряжений от внешней нагрузки (рис. П2 Приложения). Величина глубины сжатия составляет 11,82 м.

4. Сжимаемая толща разбивается на n участков так, чтобы:

– в пределах каждого i-го участка грунт был однородным по деформируемости;

– ![]() ;

;

В данном случае вся сжимаемая толща разбита на 8 участков (см. рис. П2 Приложения).

5. В средних точках каждого i-го

слоя графически определяется напряжение ![]() (по рис. П2 Приложения). Значения сводятся

в табл. 6.

(по рис. П2 Приложения). Значения сводятся

в табл. 6.

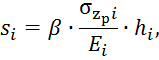

6. Определяется осадка каждого i-го участка по следующей формуле:

где ![]() – осадка i-го

слоя, м;

– осадка i-го

слоя, м;

![]() – безразмерный коэффициент, принимаемый по

[1],

– безразмерный коэффициент, принимаемый по

[1], ![]() ;

;

![]() – величина напряжения от внешней нагрузки

в средней точке i-го слоя грунта;

– величина напряжения от внешней нагрузки

в средней точке i-го слоя грунта;

![]() – толщина i-го

слоя;

– толщина i-го

слоя;

![]() – модуль деформации i-го

слоя (табл. 1).

– модуль деформации i-го

слоя (табл. 1).

Результаты вычислений сводятся в таблицу 6:

Таблица 6. Вычисление осадки фундамента

|

№ слоя |

z, м |

|

|

|

|

|

1 |

0,35 |

12,87 |

0,7 |

12 |

6,0 |

|

2 |

0,95 |

12,77 |

0,5 |

12 |

4,3 |

|

3 |

1,95 |

12,41 |

1,5 |

30 |

5,0 |

|

4 |

3,45 |

11,02 |

1,5 |

30 |

4,4 |

|

5 |

5,2 |

8,72 |

2 |

30 |

4,7 |

|

6 |

6,95 |

6,70 |

1,5 |

22 |

3,7 |

|

7 |

8,7 |

5,11 |

2 |

22 |

3,7 |

|

8 |

10,761 |

3,81 |

2,122 |

22 |

2,9 |

Пример расчёта для слоя №1:

![]()

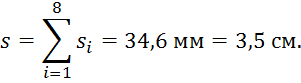

7. Суммирование всех осадок:

8. Сравнение с предельно допускаемым значением (взятым по [1, Приложение 4]:

![]()

Условие выполняется.

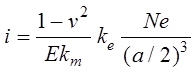

Крен фундамента i при действии внецентренной нагрузки определяется по формуле:

, где kе −

коэффициент, принимаемый по [1, Приложение 2, табл. 5], kе=0,75;

, где kе −

коэффициент, принимаемый по [1, Приложение 2, табл. 5], kе=0,75;

N – вертикальная составляющая равнодействующей всех нагрузок на фундамент в уровне его подошвы;

Уважаемый посетитель!

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Ссылка на скачивание - внизу страницы.