В графу 9 вносим ![]() - принимается при

установке стены без ниши в зависимости от расстояния до подоконника.

- принимается при

установке стены без ниши в зависимости от расстояния до подоконника.

В графу 10 вносим ![]() принимается из таблицы

в зависимости от способа подводки теплоносителя к значению

принимается из таблицы

в зависимости от способа подводки теплоносителя к значению ![]() .

.

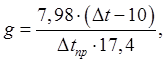

где ![]() - расчётный перепад температур

- расчётный перепад температур

![]() - перепад в нагревательном

приборе

- перепад в нагревательном

приборе

![]()

В графу 11 вносим суммарный поправочный коэффициент: ![]()

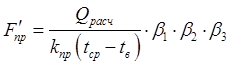

В графу 12 вносим поверхность нагрева прибора ![]() , с учётом суммарного поправочного

коэффициента:

, с учётом суммарного поправочного

коэффициента:

В графу 13 вносим количество секций в нагревательных приборах:

![]()

где ![]() - поверхность нагрева одной

секции, принимаемая из таблицы

- поверхность нагрева одной

секции, принимаемая из таблицы ![]()

![]()

В графу 14 вносим коэффициент ![]() ,

принимаемый при

,

принимаемый при ![]()

![]()

В графу 15 вносим количество секций, принимаемых к

установке: ![]()

2.3. Гидравлический расчёт системы отопления.

Для расчёта выбираем самый длинный циркуляционный контур,

самый длинный циркуляционный контур, самый удалённый от главного стояка прибор,

если будет работать этот прибор ![]() , то будут работать и

все другие, ранее стоящие приборы.

, то будут работать и

все другие, ранее стоящие приборы.

Система отопления присоединена к наружным тепловым сетям

через тепловой пункт. Параметры воды в наружных сетях ![]() .

.

Разбиваем циркуляционные контуры по ходу движения теплоносителя на расчетные участки с нанесениями на них тепловой нагрузки, длины и порядкового номера. Расчёт выполняем для наиболее неблагоприятного циркуляционного контура.

Для системы, присоединённой к тепловой сети через элеватор,

расчётное давление – не более ![]() .

.

Для нормальной работы необходимо, чтобы выполнялось условие:

![]()

где ![]() - длина расчётного

циркуляционного кольца;

- длина расчётного

циркуляционного кольца;

![]() - удельная потеря давления на

трение;

- удельная потеря давления на

трение;

![]() - потеря давления на местные

сопротивления.

- потеря давления на местные

сопротивления.

Данные гидравлического расчёта заносим в таблицу 2.3:

В графу 1 вносим номер расчётного участка по схеме;

В графу 2 вносим тепловую нагрузку расчётного участка;

В графу 3 вносим массовую нагрузку в расчёте на ![]() ;

;

где ![]() расчетный перепад

температур в системе отопления,

расчетный перепад

температур в системе отопления, ![]() ;

;

с- теплоемкость воды 4.2  ;

;

Q – тепловая нагрузка участка по теплоотдаче приборов, Вт;

3,6 – коэффициент переводов Вт в  кДж/ч.

кДж/ч.

В графу 4 вносим длину участка, указываемого по схеме.

В графу 5 вносим диаметр трубы, d, мм.

В графу 6 вносим скорость движения теплоносителя W, м/с.

Для нахождения диаметра трубы и скорости движения теплоносителя определяют средние удельные потери давления от трения в данном кольце.

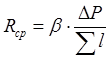

,

,

где ![]() - поправочный

коэффициент (0,5 для водяной системы отопления);

- поправочный

коэффициент (0,5 для водяной системы отопления);

![]() - суммарная длина

расчетного кольца.

- суммарная длина

расчетного кольца.

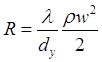

В графу 7 вносим удельную потерю давления на трение на данном участке трубопровода:

,

,

где ![]() - диаметр трубопровода,

м;

- диаметр трубопровода,

м;

w - скорость теплоносителя, м/с;

![]() - плотность

теплоносителя,

- плотность

теплоносителя, ![]() .

.

Значение ![]() определяют для стальных

труб.

определяют для стальных

труб.

В графу 8 вносим потери давления на трение на данном участке.

В графу 9 вносим суммарные коэффициенты местных сопротивлений по расчетному участку.

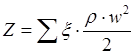

В графу 10 вносим суммарные потери давления на местные сопротивления по расчетному участку:

,

,

где w – скорость движения теплоносителя на данном участке, м/с;

![]() - плотность

теплоносителя,

- плотность

теплоносителя, ![]() .

.

Затем определяют суммарные потери давления на трение и местные сопротивления для расчетного кольца и добавляют 10% запас на неучтенные потери давления.

Если потери давления с учетом запаса окажутся значительно

больше или меньше ![]() , то на отдельных участках кольца

меняют диаметр труб, а результаты перерасчета вносят в графы 11-16.

, то на отдельных участках кольца

меняют диаметр труб, а результаты перерасчета вносят в графы 11-16.

Неувязка в расходуемом давлении между отдельными контурами циркуляции в системах с попутным движением теплоносителя допускается до 15%, в двухтрубных системах с тупиковой разводкой - 25%.

2.4 Описание места установки теплового пункта и его расчет.

Уважаемый посетитель!

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Ссылка на скачивание - внизу страницы.