равномерному травлению, их шероховатость очень различна, т. е. на поверхности отдельного зерна образуются небольшие различно выраженные грани и ступеньки.

Травление поверхности кристалла происходит также в результате образования окисных и покровных пленок, зависящих от ориентации зерен.

Основы микроскопического исследования

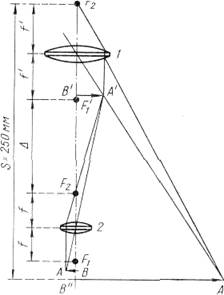

В оптическом микроскопе формирование изображения объекта осуществляется в два этапа с помощью систем линз объектива и окуляра. Ход световых лучей в микроскопе схематически показан на рис. 52.

Идущие от объекта АВ, который должен быть расположен вне фокусного расстояния F1 и F2, центральные и параллельные оптической оси лучи образуют перевернутое действительное и увеличенное промежуточное изображение А'В'.

С помощью окуляра с фокусами F'1 и F'2, изображение А'В' преобразуется в изображение А"В" — перевернутое, мнимое и дополнительно увеличенное по отношению к первому. Путем перемещения окуляр устанавливается таким образом, чтобы изображение А"В" находилось в пределах фокусного расстояния S = 250 мм и его можно было наблюдать визуально или получить на матовом стекле или фотопластинке.

Полное увеличение микроскопа Vмикр равно произведению увеличения объектива vоб на увеличение окуляра Vок. Увеличения объектива и окуляра определяются соответственно как

![]()

где f и f' — показанные на рис. 52 фокусные расстояния объектива и окуляра; D — расстояние между противолежащими фокусами объектива и окуляра, которое также называется оптической длиной тубуса микроскопа.

Величина увеличения

зависит от наблюдателя и расстояния до наблюдаемого объекта. Масштаб

изображения (отношение величины изображения А" В" к. величине

объекта А В), напротив, является величиной, не зависящей от наблюдателя.

Границы применения микроскопа определяются физической природой света и особенностями

оптических линз. Определяющей при этом является разрешающая способность

объектива, которая, согласно уравнению

Величина увеличения

зависит от наблюдателя и расстояния до наблюдаемого объекта. Масштаб

изображения (отношение величины изображения А" В" к. величине

объекта А В), напротив, является величиной, не зависящей от наблюдателя.

Границы применения микроскопа определяются физической природой света и особенностями

оптических линз. Определяющей при этом является разрешающая способность

объектива, которая, согласно уравнению ![]()

соответствует расстоянию между двумя соседними точками, на котором их еще можно воспринимать как отдельные.

![Подпись: Рис. 52. Ход оптических лучей в микроскопе [13]:

1 — окуляр; 2 —объектив](https://files3.vunivere.ru/workbase/00/03/79/88/images/image004.gif) Разрешающую

способность можно изменять путем изменения длины волны света К,

показателя преломления п среды, заполняющей пространство между

объективом и объектом, и апертур ного угла а объектива. Произведение n sina называется числовой апертурой и

является характеристикой объектива. Увеличение и числовая апертура указываются

на объективе.

Разрешающую

способность можно изменять путем изменения длины волны света К,

показателя преломления п среды, заполняющей пространство между

объективом и объектом, и апертур ного угла а объектива. Произведение n sina называется числовой апертурой и

является характеристикой объектива. Увеличение и числовая апертура указываются

на объективе.

Для исследования с помощью микроскопа должна быть обеспечена достаточная освещенность объекта, которая достигается с помощью осветительной аппаратуры, состоящей из ламп, конденсоров и регулируемых диафрагм. Условия безупречного освещения выполняются по принципу Кейера (рис. 53). Согласно этому принципу, световой пучок должен проходить через конденсоры и диафрагмы таким образом, чтобы изображение получалось без искажающих его отражений, а конусообразный пучок света имел оптимальную апертуру. При этом на объект подается такой поток света, который не вызывает его недопустимого нагрева.

В зависимости от того, падает ли свет на поверхность шлифа отвесно или под некоторым углом к ней, различают светло- и темно-польное освещение.

Рис. 53. Схема освещения по принципу Келера [11 ]:

1 — коллекторная линза Ко; 2, 3 — вспомогательные линзы L1 и L2, 4 — объект 0; 5 — объектив 0'; 6 — отверстие объектива 0"; 7 — плоскопараллельное стекло; 8 — направление к окуляру; 9 — диафрагма светового поля; 10 — апертурная

Уважаемый посетитель!

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Ссылка на скачивание - внизу страницы.