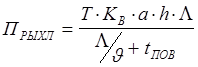

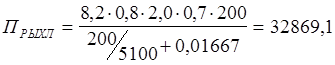

Производительность рыхлителя определяется по формуле:

где: 1. Т=8,2 (часа) – продолжительность смены

2. КВ = 0,8 – коэффициент использования рыхлителя во времени

3. а = 2 (м) – ширина полосы разрыхления захвата (табл.32)

4. h = 0,7 (м) – глубина рыхления

5. ![]() (м) – длина рабочего органа рыхлителя в

пределах квадрата

(м) – длина рабочего органа рыхлителя в

пределах квадрата

6. ![]() (м/час)

– рабочая скорость раб. машины (бульдозера)

(м/час)

– рабочая скорость раб. машины (бульдозера)

7. tПОВ = 1 (мин) – время поворота

(м3/смену)

(м3/смену)

Выбираем техническую характеристику рыхлителя

1) Марка: Трёхсошниковый Ф – 80

2) Тип: Трактор С – 80 или ФТ – 75

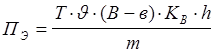

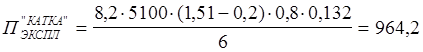

Производительность катка определяется формулой:

,

,

где: 1. Т= 8,2 (часа) – продолжительность смены

2. ![]() (м/час)

– скорость бульдозера при резании грунта

(м/час)

– скорость бульдозера при резании грунта

3. В = 1,51 (м) – ширина уплотняемой полосы (табл.9)

4. в = 0,2 (м) – величин перекрытия следа

5. КВ = 0,8 – коэффициент использования катка во времени

6. h = 0,132 (м) – толщина

уплотняемого слоя (![]() раб. отметок)

раб. отметок)

7. m = 6 – число проходов по одному следу (табл. 34, стр. 25)

(м3/смену)

(м3/смену)

Выбираем техническую характеристику катка

1) Марка: Д – 130Б (прим. бульдозер)

2) Тип: буксирный

трактор (54![]() 75 л.сил)

75 л.сил)

Определение продолжительности, трудоемкости и

себестоимости разработки грунта

После определения сменной эксплуатационной производительности всех машин комплекта следует определить потребное число машиносмен, т.е. продолжительность работ по формуле:

,

,

где Vi – объем работ i-ого механизир. процесса

![]() –

эксплуатационная производительность i-той машины

–

эксплуатационная производительность i-той машины

Значит: 1. ![]() (м3)

(м3)

2. ![]() (м3)

(м3)

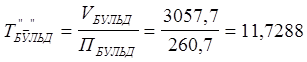

3. Пбульд = 260,7 (м3/смену)

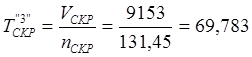

4. ![]() (м3/смену)

(м3/смену)

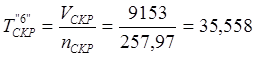

5. ![]() (м3/смену)

(м3/смену)

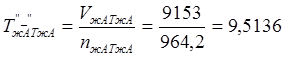

6. Пкатка = 964,2 (м3/смену)

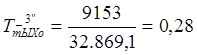

7. Прыхл = 32.869,1 (м3/смену)

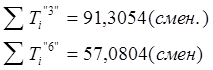

Запишем продолжительность работ учитывая данные:

1.  (смен.)

(смен.)

2.  (смен.)

(смен.)

3.  (смен)

(смен)

4.  (смен.)

(смен.)

5.  (смен.)

(смен.)

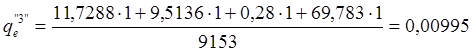

Трудоемкость разработки единицы объема грунта определяется для каждого варианта и каждой захватки по формуле:

,

,

где: Vi – объем разработки грунта на захватке

![]() – затраты труда в “чел.дн.”, связанные с

выполнением i-ого механизированного

процесса

– затраты труда в “чел.дн.”, связанные с

выполнением i-ого механизированного

процесса

QДОП – затраты труда (машино/смены)

Трудоемкость 1 м3 земляных работ подсчитывается отдельно для планировки площадки и для отрывки котлована. При этом к отрывке котлована следует отнести все затраты, связанные с разработкой котлована (водоотлив, водопонижение, транспортировку грунта из котлована и разравнивание его на месте отвала, уплотнение, разработку слоя недобора в котловане, отрывку въезда в котлован и т.п.).

Суммарные трудозатраты относятся:

а) при планировке площадки – к объему уплотненного грунта за вычетом грунта, вывезенного из котлованов

б) при отрывке котлованов – к полному объему котлованов

в) при разработке траншей для коммуникаций – к полному объему траншей в заданных размерах

1.

2.

Себестоимость разработки грунта определяется с учетом и прямых затрат, и накладных расходов. В прямые затраты включаются:

эксплуатация машин и заработная плата работающих (заработная плата машинистов включена в стоимость машино-смен!). Накладные расходы принимаются в размере 50% от зарплаты рабочих, выполняющих ручных операции, и 8% от затрат на эксплуатацию машин.

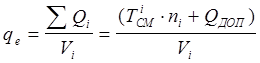

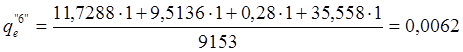

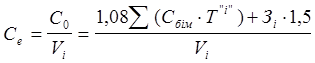

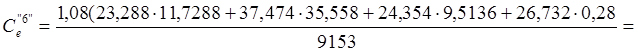

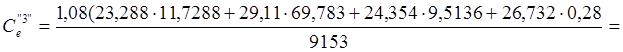

Себестоимость разработки 1 м3 грунта определяется по формуле:

,

,

где: Сбiм – стоимость машино–смены каждой машины, привязанная к местным условиям

Ti – продолжительность работы этой машины в сменах

Vi – объем разрабатываемого грунта на i-той захватке

Зi – зарплата рабочих, не учитывая стоимости машино–смен (ручная разработка грунта, водопонижение и т.п.)

По СНиП IV-3-82 (“Правила определения сметной стоимости эксплуатации строительных машин”) определяем стоимость каждой машины:

1. ![]() (для

зоны А)

(для

зоны А)![]() (руб).

(руб).

2. ![]() (руб)

(руб)

3. ![]() (руб)

(руб)

4. ![]() (руб)

(руб)

5. ![]() (руб)

(руб)

1.

![]()

2.

![]()

Выбор варианта решения

Из намеченных вариантов путем сравнения их технико-экономических показателей выбираем один вариант, наиболее рациональный в заданных условиях. Поскольку по условию не оговорен срок работ, сравнение производится в первую очередь по себестоимости единицы работ

Все показатели варианта вписываются в таблицу:

Уважаемый посетитель!

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Ссылка на скачивание - внизу страницы.