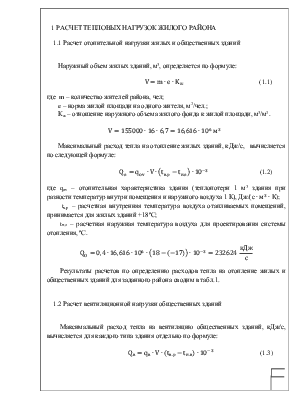

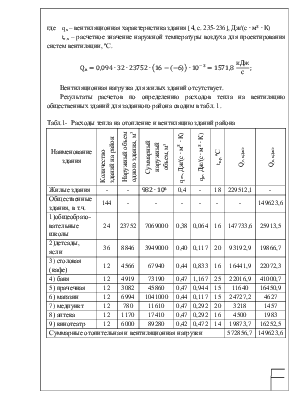

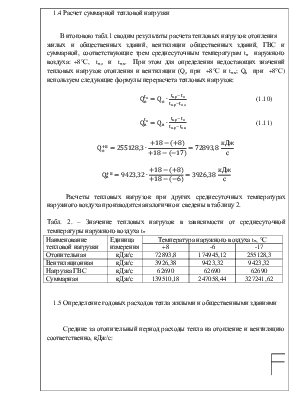

Расчет коэффициента теплофикации, выбор турбины и пикового водогрейного котла

Основным источником централизованного теплоснабжения в настоящее время является ТЭЦ (теплоэлектроцентраль), где осуществляется одновременная выработка электрической и тепловой энергии.

Максимальное расчетное потребление тепловой энергии потребителями района непродолжительно по времени (в сравнении с продолжительностью всего отопительного периода). Завышение тепловой мощности основного энергооборудования ТЭЦ и соответствующий подбор турбины и теплофикационных (сетевых) подогревателей с целью покрытия кратковременных максимумов тепловой нагрузки приводит к неоправданным перерасходам капиталовложений.

Поэтому тепловая мощность энергоблоков ТЭЦ должна обеспечивать только базовую часть теплового потребления, остальная часть тепловой нагрузки должна покрываться пиковым водогрейным котлом (ПВК).

При температурах наружного воздуха от +8°С до tср,от тепловая нагрузка обеспечивается за счет регулируемых теплофикационных отборов турбины и сетевых (теплофикационных) пароводяных подогревателей. При более низких температурах в работу включается ПВК. Если обозначить максимальную расчетную тепловую нагрузку района Q1 , Дж/с, а нагрузку, соответствующую среднеотопительной температуре tср,от, Q3 Дж/с, то отношение этих тепловых нагрузок называется коэффициентом теплофикации аT:

![]() (5.1)

(5.1)

![]()

![]()

Выбираем турбину типа Т-105/120-130.

Для покрытия разницы нагрузок (![]() ), кДж/с, предназначен

ПВК. Выбор пикового водогрейного котла осуществляется по формуле:

), кДж/с, предназначен

ПВК. Выбор пикового водогрейного котла осуществляется по формуле:

![]() (5.2)

(5.2)

![]()

Принимаем к установке два пиковых водогрейных котла типа КВ-ГМ-50 производительностью 50 Гкал/ч. и один КВ-ГМ-20 производительностью 20 Гкал/ч.

5.2 Построение процесса расширения пара в турбине в h-s-диаграмме.

Для получения равномерного

подогрева воды по ступеням регенеративного подогрева питательной воды

заданный интервал температур от tk

до tПВ

, с учетом подогрева питательной воды в сальниковом и эжекторном

подогревателях ![]() tэж

+

tэж

+ ![]() tсп

=5-10оС,разбивается на (n

+ 1) равных участка, соответствующих количеству регенеративных подогревателей

(ПВД и ПНД) n плюс

отдельный отбор на деаэратор. Далее следует определение температур греющего

пара, по которым устанавливаются значения давления и энтальпии регенеративных

отборов.

tсп

=5-10оС,разбивается на (n

+ 1) равных участка, соответствующих количеству регенеративных подогревателей

(ПВД и ПНД) n плюс

отдельный отбор на деаэратор. Далее следует определение температур греющего

пара, по которым устанавливаются значения давления и энтальпии регенеративных

отборов.

Эту задачу удобнее решать графическим

способом. Для этого в масштабе по оси ординат откладываются значения

температуры питательной воды tПВ

и конденсата с учетом подогрева его в сальниковом и эжекторном

подогревателях tк

+ ![]() tэж

+

tэж

+ ![]() tсп

.

tсп

.

Ось абсцисс делят на (n+1)

равных участка. Зная значения tпв

, tк

+ ![]() tэж

+

tэж

+ ![]() tсп

и tд

= 158°С (температура воды в деаэраторе, определяемая по давлению в деаэраторе

Рд = 0,588 МПа на графике откладывают фиксированные точки,

которые соединяют прямыми линиями. Установив значения температур t1

- t7,

с учетом величины недогрева воды до температуры насыщения в подогревателях

высокого давления (ПВД)

tсп

и tд

= 158°С (температура воды в деаэраторе, определяемая по давлению в деаэраторе

Рд = 0,588 МПа на графике откладывают фиксированные точки,

которые соединяют прямыми линиями. Установив значения температур t1

- t7,

с учетом величины недогрева воды до температуры насыщения в подогревателях

высокого давления (ПВД) ![]() пвд =

2°С, в подогревателях низкого давления (ПНД)

пвд =

2°С, в подогревателях низкого давления (ПНД) ![]() пнд

= 5°С, в деаэраторе

пнд

= 5°С, в деаэраторе ![]() д = 0°С,

вычисляют температуры насыщения отборов греющего пара

д = 0°С,

вычисляют температуры насыщения отборов греющего пара ![]() :

:

![]() (5.3)

(5.3)

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

По значению ![]() по таблице свойств

воды и определяем давление греющего пара в подогревателе:

по таблице свойств

воды и определяем давление греющего пара в подогревателе:

![]()

Определяем значение давления отборного пара по формуле:

![]() (5.4)

(5.4)

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Далее определяем значение энтальпии пара соответствующих отборов ![]() .

.

Потеря давления пара в стопорном и регулирующем клапанах составляет 3-5% от давления пара перед турбиной pо, т.е. давление за стопорным клапаном составляет, МПа:

![]() (5.5)

(5.5)

![]()

По h-s-диаграмме

определяем ![]() .

.

При ![]()

![]() и определяем

располагаемый теплоперепад

и определяем

располагаемый теплоперепад

![]()

Полезно используемый теплоперепад в турбине , кДж/кг:

![]() (5.6)

(5.6)

![]()

Энтальпия в точке 5 будет равна:

![]()

![]()

Давление ![]()

![]() и определяем

располагаемый теплоперепад

и определяем

располагаемый теплоперепад

![]()

Полезно используемый теплоперепад в турбине , кДж/кг:

![]()

Энтальпия в точке 6 будет равна:

![]()

Давление ![]()

![]() и определяем

располагаемый теплоперепад

и определяем

располагаемый теплоперепад

![]()

Полезно используемый теплоперепад в турбине , кДж/кг:

![]()

Энтальпия в точке 6 будет равна:

![]()

После соединения

построенных точек ![]() ,

, ![]()

![]() , прямыми отрезками,

получаем процесс расширения пара в турбине, на котором отмечаем точки

пересечения с изобарами

, прямыми отрезками,

получаем процесс расширения пара в турбине, на котором отмечаем точки

пересечения с изобарами ![]() ,

, ![]()

![]() ,

, ![]() , которые будут

соответствовать переходам между частями турбины.

, которые будут

соответствовать переходам между частями турбины.

После построения процесса расширения в h-s-диаграмме, находим энтальпии пара для каждого отбора. Найденные значения сводим в таблицу 5.1 .

5.3 Исходные данные и расчет принципиальной тепловой схемы ТЭЦ с турбиной типа Т.

Исходные данные:

1. Электрическая

мощность турбины ![]() , МВт.

, МВт.

2. Начальные

параметры пара ![]() Мпа;

Мпа; ![]()

![]() ;

; ![]() кДж/кг.

кДж/кг.

3. Давление

в конденсаторе турбины Рk

= 0,005![]() 106 Па —

принимается в пределах 0,003 — 0,005 МП а с

учетом процесса расширения пара в турбине.

106 Па —

принимается в пределах 0,003 — 0,005 МП а с

учетом процесса расширения пара в турбине.

4. Давление отопительных отборов пара:

- верхнего отопительного: ![]() ;

;

- нижнего отопительного: ![]() .

.

5. Схема отпуска теплоты от ТЭЦ: теплофикационная установка на ТЭЦ включает

в себя два сетевых подогревателя и пиковый водогрейный котел; количество

отпускаемой теплоты от ТЭЦ ![]() , кДж/с,

принимается

, кДж/с,

принимается ![]()

![]() .

.

6. Температурный

график сети в расчетном режиме τп/τо=150/70 ![]() .

.

7. Тип парогенератора – барабанный.

8. Параметры

пара на выходе из парогенератора: ![]() ,

, ![]()

![]() .

.

9. Температура

питательной воды: ![]()

![]() .

.

10. Коэффициент

продувки парогенератора ![]() от

от ![]() , где

, где ![]() – расход пара из

парогенератора(брутто)

– расход пара из

парогенератора(брутто)

11. Коэффициент

расхода пара на собственные нужды котельного отделения ![]() от

от ![]() – расход пара из

парогенератора (нетто), равный расходу пара на турбину

– расход пара из

парогенератора (нетто), равный расходу пара на турбину ![]() .

.

12. Число отборов пара на регенерацию: n=7.

13. Давление

в деаэраторе: ![]() .

.

14. Подогрев

конденсата в сальниковом и эжектором подогревателях: ![]() ,

,![]() .

.

15. Недогрев

воды в подогревателях высокого давления ![]() ,

, ![]() , в подогревателях

низкого давления и сетевых подогревателях

, в подогревателях

низкого давления и сетевых подогревателях ![]() ,

, ![]()

16. Коэффициент

полезного действия теплообменников: ![]() .

.

17. Электромеханический

КПД генератора: ![]() .

.

18. Расходы пара в сальниках и эжекторном подогревателях принять

Уважаемый посетитель!

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Ссылка на скачивание - внизу страницы.