Суммарный статический момент площади соприкосновения поверхности смесителя с торфом:

Подставив в формулу численные значения входящих в нее величин , получим:

кВт.

кВт.

Рабочую скорость пресса определяем из уравнения баланса мощности .

Мощность двигателя трактора равна 96 кВт.

96=![]()

![]()

![]() =3,415м/с.

=3,415м/с.

![]() =12294м/ч.

=12294м/ч.

Зная рабочую скорость, определим мощность на передвижение трактора и установки:

![]()

50,99+36,12+8,89=96.

Баланс мощности соблюдается.

2.2.2.Определение производительности шнекового пресса

Производительность шнекового пресса определяем по формуле:

,

, ![]() ,

(11)

,

(11)

где ![]() -

угловая скорость шнека,

-

угловая скорость шнека, ![]() ;

;

![]() -

коэффициент, учитывающий вращение массы вместе со шнеком;

-

коэффициент, учитывающий вращение массы вместе со шнеком;

R- радиус шнека, м;

r- радиус вала шнека, м;

,

(12)

,

(12)

где Z- число заходов шнека.

Z=1; r=0,035м; R=0,14м;

H=0,224м; ![]() =0,15;

=0,15;

![]() =29,49

=29,49![]() ;

k=0,35;

;

k=0,35; ![]() =0,1225.

=0,1225.

Подставив в формулу (11) численные значения входящих в неё величин, полцчим производительность шнекового пресса и установки в целом.

.

.

![]() .

.

2.2.3. Расчет смесителя

В установке используется двухвальный лопастной смеситель непрерывного действия.

![]()

Производительность смесителей непрерывного действия в общем виде:

![]() , (12)

, (12)

где F-площадь поперечного сечения потока материала в смесителе, ![]() ;

;

![]() -осевая

скорость движения материала , м/с.

-осевая

скорость движения материала , м/с.

С некоторым допущением рабочие органы лопастного смесителя могут рассматриваться как шнек с прерывистым винтом. Осевая скорость движения материала зависит от окружной скорости лопастей, их формы и схемы установки.

![]() ,

(13)

,

(13)

где ![]() -коэффициент

возврата смеси, вследствие перемешивания , равный 0,68-0,75;

-коэффициент

возврата смеси, вследствие перемешивания , равный 0,68-0,75;

![]() -

коэффициент прерывистости винтовой поверхности;

-

коэффициент прерывистости винтовой поверхности;

![]() -окружная

скорость лопастей, м/с;

-окружная

скорость лопастей, м/с;

![]() -угловая

скорость лопастного вала, рад/с;

-угловая

скорость лопастного вала, рад/с;

R-радиус наружной кромки лопасти, м;

![]() -

угол подъёма винтовой линии, образуемой лопастями,

-

угол подъёма винтовой линии, образуемой лопастями,

;

(14)

;

(14)

где t-шаг винта лопастей.

Коэффициент ![]() представляет

собой отношение площади проекции лопастей на винтовую поверхность к площади

сплошной винтовой поверхности в пределах одного шага. При очертаниях лопастей,

близких к прямоугольным, отношение площадей можно заменить отношением проекций

ширины лопастей на винтовую линию, к длине винтовой линии, тогда

представляет

собой отношение площади проекции лопастей на винтовую поверхность к площади

сплошной винтовой поверхности в пределах одного шага. При очертаниях лопастей,

близких к прямоугольным, отношение площадей можно заменить отношением проекций

ширины лопастей на винтовую линию, к длине винтовой линии, тогда

.(15)

.(15)

Подставив значение ![]() в

формулу , получим

в

формулу , получим

,

(16)

,

(16)

где b- ширина лопасти ,м;

![]() -число

лопастей в пределах одного шага соответственно с положительным и отрицательным

углами установки;

-число

лопастей в пределах одного шага соответственно с положительным и отрицательным

углами установки;

![]() -угол

наклона лопасти к винтовой поверхности;

-угол

наклона лопасти к винтовой поверхности;

![]() -

коэффициент заполнения смесителя, обычно равный 0,5-0,6.

-

коэффициент заполнения смесителя, обычно равный 0,5-0,6.

![]() .

.

С увеличением угловой скорости производительность возрастает. Однако с возрастанием скорости передвижения смеси уменьшается и время нахождения её в смесителе, что может повлиять на качество перемешивания, поэтому выбираются оптимальные параметры.

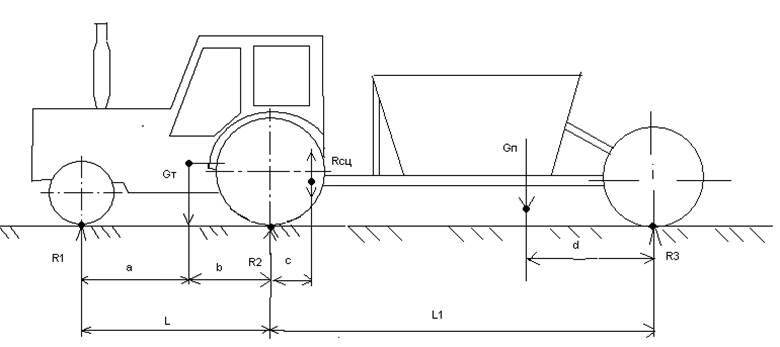

2.2.4. Расчёт на проходимость

Рисунок 15. Схема к расчету на проходимость.

Определим суммарное сопротивление передвижению тракторного агрегата:

![]() , н,

(17)

, н,

(17)

где ![]() -коэффициент

сопротивления качению колёс;

-коэффициент

сопротивления качению колёс;

![]() -соответствующие

реакции;

-соответствующие

реакции;

![]() -скатывающая

сила,Н.

-скатывающая

сила,Н.

Определим

![]() :

:

Н, где

Н, где ![]() -вес

трактора, Н;

-вес

трактора, Н;

b-

расстояние от центра масс трактора до точки приложения реакции ![]() , м;

, м;

с- вылет сцепки, м;

L-колесная база трактора, м;

Н,

Н,

Н, где

Н, где ![]() -вес

пресса,Н;

-вес

пресса,Н;

![]() -база

пресса,м;

-база

пресса,м;

d-расстояние от точки

приложения реакции ![]() до

центра масс пресса,м;

до

центра масс пресса,м;

![]() Н, где

Н, где ![]() -угол

подъёма дорожного полотна.

-угол

подъёма дорожного полотна.

![]() Н,

Н,

Коэффициент сцепления колёс с грунтом

![]() ,

тогда возможный максимум тягового усилия при тягаче по схеме 4*4 равен

,

тогда возможный максимум тягового усилия при тягаче по схеме 4*4 равен

![]() Н,

Н,

Если ![]() , то

движение возможно.

, то

движение возможно.

37100-1995 ![]() 0,

условие выполнено.

0,

условие выполнено.

Движение возможно ,если

,

(18)

,

(18)

где ![]() -номинальный

крутящий момент двигателя, Н*м;

-номинальный

крутящий момент двигателя, Н*м;

![]() -передаточное

число трансмиссии трактора на низшей передаче;

-передаточное

число трансмиссии трактора на низшей передаче;

![]() -радиус

качения заднего колеса трактора в ведомом режиме на асфальте.

-радиус

качения заднего колеса трактора в ведомом режиме на асфальте.

Условие выполнено.

Проходимость по двигателю и по сцеплению обеспечена.

Проверка на проходимость по опорным давлениям:

![]() , где

, где ![]() -

опорное давление i-го колеса, Па;

-

опорное давление i-го колеса, Па;

![]() -допустимое

давление на колесо,Па;

-допустимое

давление на колесо,Па;

,Па,

(19)

,Па,

(19)

где ![]() -вес

i-го колеса, Н;

-вес

i-го колеса, Н;

![]() -ширина

колеса, м;

-ширина

колеса, м;

![]() -длина

пятна контакта,м.

-длина

пятна контакта,м.

Па

Па ![]()

![]()

Условие выполнено.

Проверка по осадке грунта:

![]() , где

, где ![]() -осадка

колеса, м;

-осадка

колеса, м;

![]() -допустимая

осадка колеса, м.

-допустимая

осадка колеса, м.

, м,

(20)

, м,

(20)

где ![]() -коэффициент

объёмного смятия ;

-коэффициент

объёмного смятия ;

![]() -приведенный

диаметр, м.

-приведенный

диаметр, м.

.

.

Условие выполнено.

В целом проходимость обеспечена.

2.2.5.Оценка маневрового свойства

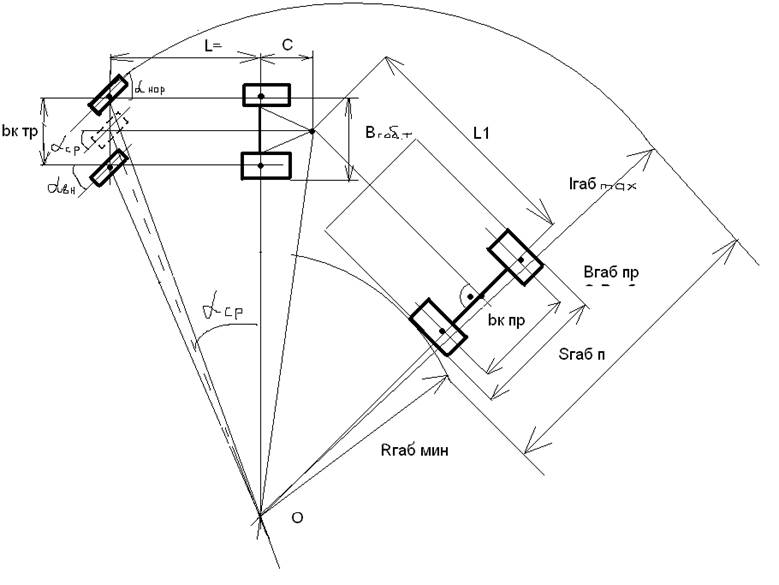

Рисунок 16.Схема к оценке манёвренности.

Фактор маневренности:

,(21)

,(21)

где ![]() -показатель

маневренности;

-показатель

маневренности;

![]() -габаритная

ширина прицепа, м;

-габаритная

ширина прицепа, м;

![]() -ширина

поворотной полосы, м;

-ширина

поворотной полосы, м;

Условие выполнено.

Максимальный

габаритный радиус разворота ![]() =10,

что меньше допустимого

=10,

что меньше допустимого ![]() =12м.

=12м.

Минимальный

габаритный радиус разворота ![]() =4м.

=4м.

В целом маневренность для условий работы обеспечена.

Уважаемый посетитель!

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Ссылка на скачивание - внизу страницы.