Комбинаторные методы в своей основе исходят из конечности числа планов задачи, используют ее комбинаторный характер. В основе лежит идея не полного, а частичного перебора планов задачи. Т.е. при решении не рассматриваются некоторые подмножества вариантов, заведомо не дающих оптимума. Перебираются лишь те оставшиеся варианты, которые в определенном смысле являются перспективными. В отличие от методов отсечений, комбинаторные методы значительно меньше подвержены влиянию ошибок округления. Далее комбинаторные методы (большинство) не используют решение задачи линейного программирования, в которую могла бы быть погружена дискретная задача. Комбинаторные методы отличаются от методов отсечений более простой арифметикой, обладают более сложной логикой ветвления решения. Наибольшую чувствительность комбинаторные методы проявляют к размерности задачи. Количество вычислений быстро возрастает при увеличении размерности. Пожалуй, одним из достоинств комбинаторных методов является то, что нет необходимости в доказательстве их конечности, она бывает очевидна из существа задачи.

Центральное место среди комбинаторных методов занимают методы, общими для которых является идея метода “ветвей и границ”.

Конкретизация динамического программирования для ряда специфических дискретных задач тоже представляет собой комбинаторные методы (методы направленного перебора). Различные методы последовательных расчетов.

Наиболее подробно остановимся на методе ветвей и границ, особенно, алгоритме Литла, Сунни, Мурти и Кэрел для задачи о коммивояжере.

Впервые метод ветвей и границ был предложен в 1960г. в работе Лэнд и Дойг для задачи целочисленного линейного программирования. Затем она была несколько забыта и возродилась в 1965г. в работе Литла, Сунни, Мурти и Кэрела для задачи о коммивояжере. Здесь и появилось название ветвей и границ.

Идея метода ветвей и границ.

Рассматривается задача дискретного программирования:

![]()

при ![]() .

.

G – конечное множество (некоторое).

В основе метода ветвей и границ лежат следующие построения, которые в ряде случаев позволяют существенно снизить объем перебора.

I. Вычисление нижней границы (оценки).

Часто удается найти нижнюю границу

(оценку) целевой функции f на множестве планов G (или на

некотором подмножестве G’), т.е.

такое число x(G) (или x(G’)),

что для ![]() имеет место

имеет место

![]()

соответственно для ![]() будет

будет ![]()

II. Разбиения на подмножества (ветвление).

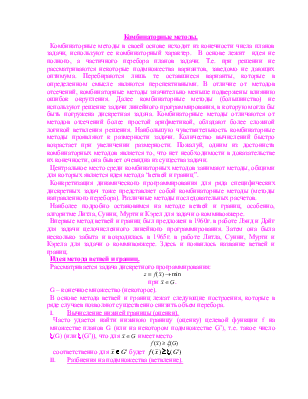

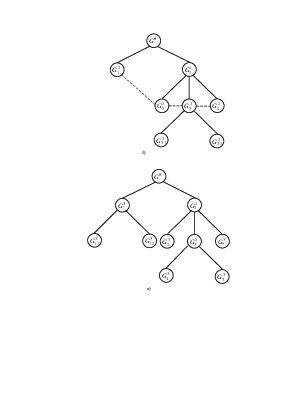

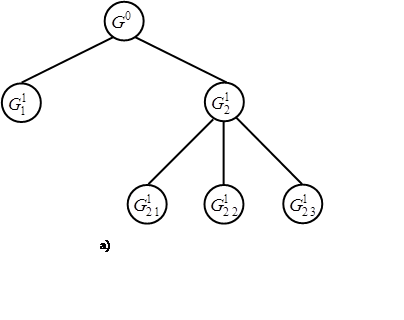

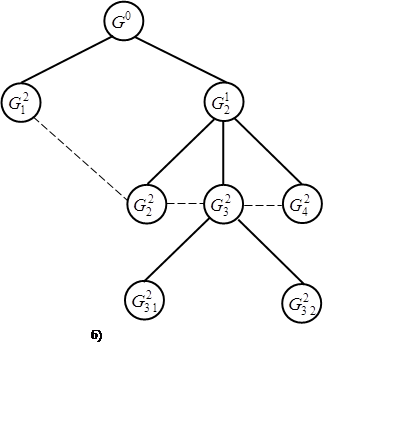

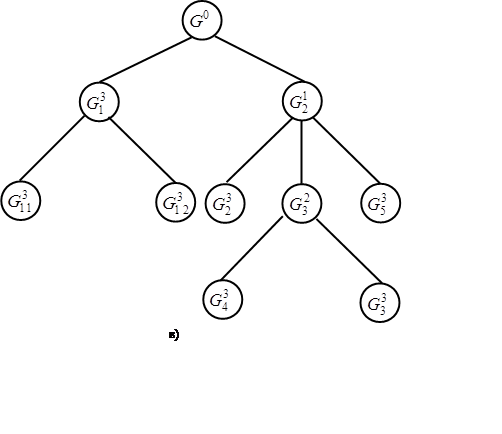

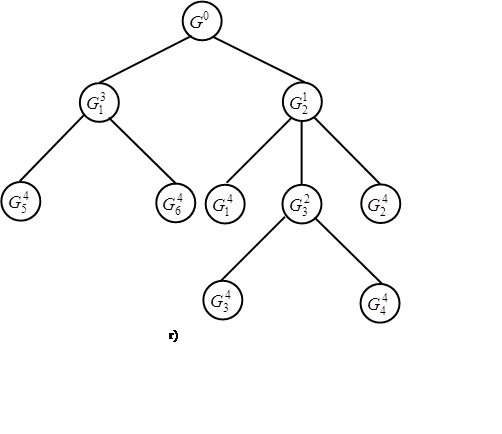

Реализация метода связана с постепенным разбиением множества планов G на дерево подмножеств (ветвлением). Ветвление происходит по следующей многошаговой схеме.

Начальный 0–й шаг. Имеется множество G0 = G. Некоторым способом оно разбивается на конечное число (обычно не превосходящее подмножеств G11, G21 ,…, Gr11).

k–й шаг ( k > 0). Имеются множества G1k, G2k ,…, Grkk, еще не подвергавшиеся ветвлению. По некоторому правилу среди них выбирается наиболее перспективное множество Gn(k)k и разбивается на конечное число подмножеств:

![]()

Еще не подвергавшиеся разбиению множества

![]()

заново обозначаются через

![]()

Схематично такой процесс можно представить следующим образом:

|

|

|

|

III. Просчет оценок.

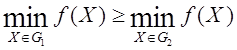

Если множество G1 Ì G2, то, очевидно,

Поэтому, разбивая в процессе решения

некоторое множество G

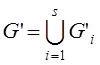

на подмножества G'1, G'2, …, G's,

всегда будем считать, что оценка (граница) для любого подмножества Gi’ не меньше оценки для множества Gi :

x(G'i) ³ x(G')

В конкретных ситуациях часто оказывается возможным добиться улучшения оценки, т.е. получить хотя бы для некоторых i строгое неравенство

x(G'i) > x(G')

IV. Вычисление планов.

Для конкретных задач могут быть указаны различные способы нахождения планов в последовательно разветвляемых подмножествах. Любой такой способ существенно опирается на специфику задачи.

V. Признак оптимальности.

Пусть  и

план

и

план ![]() принадлежит некоторому подмножеству Gn.

принадлежит некоторому подмножеству Gn.

Если при этом

![]() , i = 1, 2,…, s.

, i = 1, 2,…, s.

то ![]() оптимальный план задачи 1 – 2. (Доказательство

непосредственно следует из определения оценки).

оптимальный план задачи 1 – 2. (Доказательство

непосредственно следует из определения оценки).

Обычно этот признак применяется на некотором этапе ???????

VI. Оценка точности приближенного решения.

Пусть  ,

,

Если ![]() некоторый

план исходной задачи (т.е.

некоторый

план исходной задачи (т.е. ![]() ),

то

),

то

![]()

(Доказательство следует из определения оценки).

Очевидно, что если разность ![]() невелика,

то

невелика,

то ![]() можно принять за приближенное решение, а D – за оценку точности приближения.

можно принять за приближенное решение, а D – за оценку точности приближения.

Формально схема метода “ветвей и границ” описывается следующим образом:

0 – шаг. Вычисляем оценку ![]() .

Если при этом удается найти такой план

.

Если при этом удается найти такой план ![]() , что

, что

![]()

то ![]() –

оптимальный план.

–

оптимальный план.

Если оптимальный план не найден, то по некоторому способу разбиваем множество G = G0 на конечное число подмножеств

![]()

и переходим к 1–му шагу.

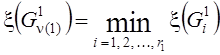

1 – шаг. Вычисляем оценки ![]() , i = 1, 2,…, r1. Если при этом удается найти такой план

, i = 1, 2,…, r1. Если при этом удается найти такой план ![]() , что

, что

![]() для некоторого r (1 £ r £ r1) и

для некоторого r (1 £ r £ r1) и

![]() , i = 1, 2,…, r1.

, i = 1, 2,…, r1.

то ![]() –

оптимальный план.

–

оптимальный план.

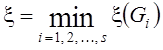

Если же оптимальный план не найден, то выбираем “наиболее перспективное“ для дальнейшего разбиения множество ![]() по следующему правилу

по следующему правилу

Разбиваем множество ![]() на

несколько (обычно не пересекающихся) подмножеств:

на

несколько (обычно не пересекающихся) подмножеств: ![]() ??????????

??????????

Еще не подвергающиеся разбиению множества

![]()

заново обозначим через

![]()

и переходим к 2 – му шагу.

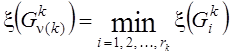

k – шаг. (k ³ 2).

Вычисляем оценки ![]() , i = 1, 2,…, rk. Если при этом удается найти такой план

, i = 1, 2,…, rk. Если при этом удается найти такой план

![]() , что

, что ![]() для

некоторого r

(1 £ r £ rk) и

для

некоторого r

(1 £ r £ rk) и

![]() , i = 1, 2,…, rk.

, i = 1, 2,…, rk.

то ![]() –

оптимальный план.

–

оптимальный план.

Если же оптимальный план не найден, то снова выбираем “наиболее перспективное“ множество ![]() по

следующему правилу

по

следующему правилу

Разбиваем множество ![]() на

несколько (обычно не пересекающихся) подмножеств:

на

несколько (обычно не пересекающихся) подмножеств: ![]()

Еще не подвергающиеся разбиению множества

![]()

заново обозначим через

![]()

и переходим к (k + 1) – му шагу.

Для реализации этой схемы методы ветвей границ для конкретных задач дискретного программирования, исходя из особенностей этих задач

Уважаемый посетитель!

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Ссылка на скачивание - внизу страницы.